杨宽的生平

杨宽生平发表论文两百三十余篇,主要的论文有:杨宽曾参与修订《辞海》、《中国通史词典》、编绘《中国历代地图集》先秦部份、标点《宋史》的工作。

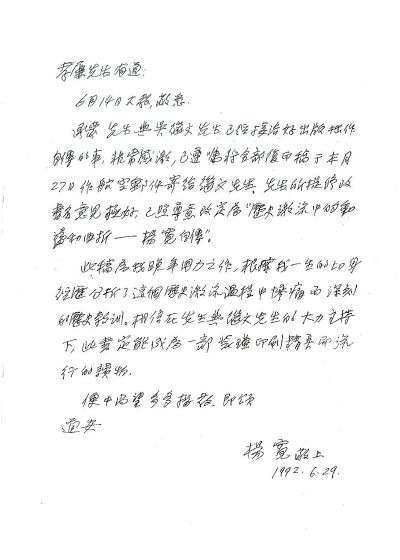

《战国史》(增订本,1998年)、《中国古代都城制度史研究》(2003年)、《中国古代陵寝制度史研究》(2003年)、《杨宽古史论文选集》(2003年)、《历史急流中的动荡和曲折》(台北:时报文化出版企业有限公司1993年)等。

年,生于安徽芜湖。童书业是在旧社会自学成才的,并没有专业文凭。30年代初师丛顾颉刚。顾颉刚研究助手和“最知我者”,顾颉刚燕京大学和北京大学教授“春秋史”课的助教,薪金由顾自己支付,食宿也在顾的家里。1945年,杨宽在上海博物馆工作,聘童书业为上海博物馆历史部主任。

人物生平 杨宽先生考证其在位时间为前382年—前353年。共公十年(前373年),齐国田午弑其君田剡自立,国内动荡,魏国伐至博陵,鲁国伐至阳关。共公二十七年(前356年)与宋桓侯、卫成侯、韩昭侯朝魏。因与楚宣王饮酒不欢,导致了楚国联合国伐鲁。鲁共公择言 梁王魏婴觞诸侯于范台。

出身显赫的杨素,祖父杨暄曾任北魏辅国将军和谏议大夫,父亲杨敷为北周汾州刺史。他年轻时性格豪放,志向远大,不拘小节,尽管初时未被广泛认可,但他的从叔祖杨宽对其寄予厚望,认为他是非凡人才。与牛弘等同窗共读,杨素在文学和书法上都有深厚造诣,被誉为才子。

人生信条座右铭

〖One〗、干净简短的座右铭如下:志存高远,脚踏实地。严于律己,宽以待人。淡泊名利,无私奉献。勤俭节约,艰苦奋斗。忠诚老实,实事求是。敢于担当,勇于创新。勤学善思,知行合一。心系群众,服务人民。胸怀宽广,包容多样。遵纪守法,廉洁奉公。团结协作,众志成城。坚持真理,修正错误。

〖Two〗、人生信条及座右铭是:抬头做人,底头做事。机遇只留给准备充分的人。年轻是我们拥有权利去编织。我创新,我存在。天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。并不是强者胜,而是胜者强。淡泊明志,宁静致远。生命之灯因热情而点燃,生命之舟因拼搏而前行。

〖Three〗、没有比脚更长的路,没有比人更高的山。靠山山会倒,靠水水会流,唯有靠自己不倒。用心工作,用心生活,用心感悟。机遇只留给准备充分的人。只有顺其自然,才能驾驭自然。我创新,我存在。不要期望依靠非凡的境遇取得成功,要抓住每一个平常的机会。

书院产生的历史背景是怎样的

〖One〗、唐末至五代期间,战乱频繁,官学衰败,许多读书人避居山林,遂模仿佛教禅林讲经制度创立书院,形成了中国封建社会特有的教育组织形式。书院是实施藏书、教学与研究三结合的高等教育机构。书院制度萌芽于唐,完备与宋,废止于清,前后千余年的历史,对中国封建社会教育与文化的发展产生了重要的影响。

〖Two〗、书院制度的起源可追溯到唐朝末年,直至五代时期,当时由于战乱不断,官方学校体系衰败,许多知识分子选取隐居山林,在此背景下,他们模仿佛教寺院的讲经制度,创建了书院这种独特的教育机构。 书院不仅是收藏书籍、传授知识和进行学术研究的场所,而且在中国封建社会中,它还承担着高等教育的职能。

〖Three〗、历史背景 唐代中叶以后至五代期间,可以说是书院的开创期,在作为官方藏书、私人读书治学之外,民间聚徒办学的新型书院也已经逐步创立萌芽,虽然数量稀少,规模不一,且没有定制,但是作为书院建设的雏形,对后世产生深远的影响。

在中国人所接触的常识史实以及古典诗词与名句名言中,有哪些是后人断章取...

〖One〗、这其一当然是孔子本身的名望使然,其二,则是因为他的语录涵盖的范围非常广,几乎包括了社会生活的方方面面,这样一 来,后来的人无论是谁,抱着什么目的,都可以从孔子的话中断章取义地引用其中的相关部分,再加以自己个人倾向的理解和句断,用来证明自己的观点。

〖Two〗、像白居易这样一位著名的诗人,并不因牧童和村妇的无知而轻视他们,因为他懂得真正的文学作品,必须得到人民的承认,所以他虚心求教于人民群众,这才使他的诗通俗易懂,为后人传诵。 克雷洛夫是俄国18世纪伟大的寓言作家,他的寓言写得既多又好。

〖Three〗、吾无过人者,但生平行为,无不可对人言耳。——司马光 自立自重,不可跟人脚迹,学人言语。——陆九渊 自信者不疑人,人亦信之。自疑者不信人,人亦疑之。

〖Four〗、一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;百年之计,莫如树人。(《管于》) 一日暴之,十日寒之,未有能生者也。(《孟子》) 衣莫若新,人莫若故。(晏子春秋) 以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。(孙昭远) 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。(欧阳修) 有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晓枝。

〖Five〗、把从散文中偶尔发生至四六骈文中成熟完美的对偶句式运用到诗歌中,是诗歌的一次重大历史转机,这场革命的意义远没有被人充分认识。从而我们对永明体的认识也很肤浅,我们在赞赏它的时候,是赞赏它平仄的运用,反对它的时候,也以此为口实。

“惟楚有才,于斯为盛”是什么意思?

〖One〗、惟楚有材于斯为盛意思是:只有楚地人才众多,而在岳麓书院尤为兴盛。长期来,三湘学子内常常以此联语引为容自豪,以为这千年学府人才辈出,足以睥睨自顾。惟楚有材于斯为盛出处:“惟楚有材”,出自《左传》。原句是:“虽楚有材,晋实用之。”,即楚材晋用的典故。

〖Two〗、意思是:楚国真是出人才的地方啊,这里人才鼎盛。惟,语助词,没有意义。这句相当于“楚有才”,“惟”并不是简单的和“唯”对应的。至于“斯”,是这里的意思。其中上联“惟楚有材”,出自《左传·襄公二十六年》:“晋卿不如楚,……虽楚有材,晋实用之。”意指楚地出人才。常用于湖南湖北地区。

〖Three〗、惟楚有才,于斯为盛解释为楚国真是出人才的地方啊,此地更是英才齐聚之会所。惟楚有材,于斯为盛分别是湖北武昌凤凰山麓一座木构牌楼的名句,和湖南长沙岳麓书院门前的一幅对联。上联惟楚有材,出自《左传》。原句是虽楚有材,晋实用之,即楚材晋用的这个典故。

〖Four〗、白话译文:楚国故地真是出人才的地方,岳麓书院更是英才齐聚之会所。语句出处:“惟楚有材”,出自《左传》。原句是:“虽楚有材,晋实用之。”“于斯为盛”,出自《论语·泰伯》。原句是:“唐虞之际,于斯为盛。

古人常把对联镌刻在门扉上。“惟楚有才,于斯为盛”这一副名联最有可能...

〖One〗、中国古代的文人墨客常言“惟楚有才,于斯为盛”,这句经典名言有着深远的历史渊源。首先,惟楚有才出自《左传·襄公二十六年》,原句阐述了楚国虽有优秀的人才,但晋国更能有效地利用他们。而于斯为盛则源自《论语·泰伯》,孔子在描述唐虞时期的社会繁荣时,称赞其人才鼎盛。

〖Two〗、这句话的意思是楚地真是出人才的地方啊,岳麓书院更是英才齐聚之会所。长期来,三湘学子常常以此联语引为自豪,以为这千年学府人才辈出,足以引以为豪。惟楚有才意指楚地出人才,常用于湖南湖北地区。于斯为盛意指此地更为兴盛的意思。

〖Three〗、上联“惟楚有材”,典出《左传》。原句是:“虽楚有材,晋实用之。” 下联“于斯为盛”出自《论语·泰伯》“唐虞之际,于斯为盛。” ,本为孔子盛赞周武王时期人才鼎盛局面。全联的意思或可理解为;楚国真是出人才的地方啊,岳麓书院更是英才齐聚之会所。

〖Four〗、下联“于斯为盛”出自《论语·泰伯》“唐虞之际,于斯为盛。”这是一副对联:悬于岳麓书院大门的楹联——“惟楚有材,于斯为盛”。清嘉庆十七至二十二年(1812-1817年),袁名曜任岳麓书院山长。门人请其撰题大门联,袁以“惟楚有材 ”嘱诸生应对。

山长文化常识和什么是山文化的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于什么是山文化的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~