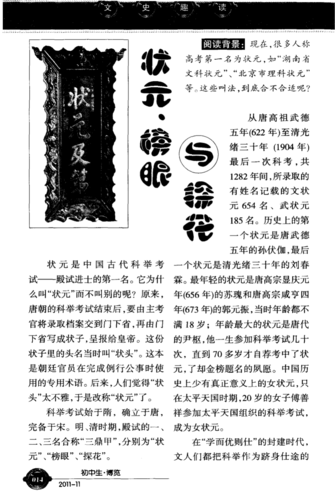

为什么叫“状元”“榜眼”“探花”

榜眼这一称呼,起初是指状元旁边排名紧接的第二名。因为状元的卷子会被放在公告榜的正中央,而第二名的卷子则紧贴在状元的旁边,故被称为榜眼。后来逐渐也用来泛指会试中名列前茅的考生。探花的由来 探花这一称呼则起源于古代科举考试中的习俗。在科举时代,获得殿试第三名的考生会被称为探花郎。

宋代初期,以第一蠢答甲第第三名进士为榜眼。因为填进士榜时,状元的姓名居上端正中,三名分列左右,在进士榜上的位置好像人体的眼部地位,所以称作榜眼。 南宋后期,第三名进士改称为探花,于是榜眼成为第二名的专名。因此说,状元、榜眼、探花作为三鼎甲的三个专称,合成于南宋。

榜眼的由来:始于北宋太宗太平兴国五年(980年)。初时第一名称状元,第三名俱称为榜眼,意思是第三名分立状元左右,如其两眼。探花的由来:“探花”一词最早出现在唐朝。唐代进士及第后有隆重的庆典。活动之一便是在杏花园举行探花宴。事先选取同榜进士中最年轻且英俊的两人为探花使。

榜眼是殿试录取的一甲第二名,在唐朝有榜首的称号。榜眼在宋朝之前很少有提及。只是到了北宋仁宗时期,才有榜眼的称号。北宋是一个文化全盛时代,宋仁宗时期出了一大批著名的人物。所以当时用一些别致的词,来称呼殿试优异者一点都不奇怪。

探花则专指第三名。在宋代以后,这些称呼成为了正式的科举名次,状元、榜眼和探花分别象征着成绩最突出的前三名。探花一词还曾有看花和寻求爱情的隐喻,但主要还是指科举考试中的第三名。因此,可以说状元、榜眼、探花这些称呼,是古代科举制度中对考试成绩优异者的尊称。

第一叫状元,第二叫榜眼,第三叫探花,有什么来历吗?

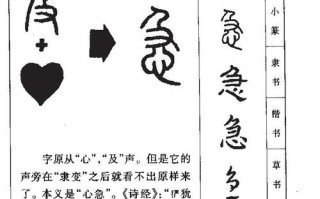

在唐朝,没有发现“榜眼”这一称谓。实际上,“榜眼”这一名称,与“状元”和“探花”一样,都是民间的习惯用语,并非官方用语。朝廷正式发放的金榜上,只称进士一甲第一名、一甲第二名、一甲第三名。“探花”的称谓最早出现在唐朝,但当时并非指殿试进士的第三名,而是一种戏称,与登第名次无关。

到了南宋后期,第三名进士改称为探花,于是榜眼成为第二名的专名。因此说,状元、榜眼、探花作为三鼎甲的三个专称,合成于南宋。太祖以后,学校与荐举变得有名无实,科举考试却日益受重视。明代的科举,分乡试、会试、殿试三阶段。

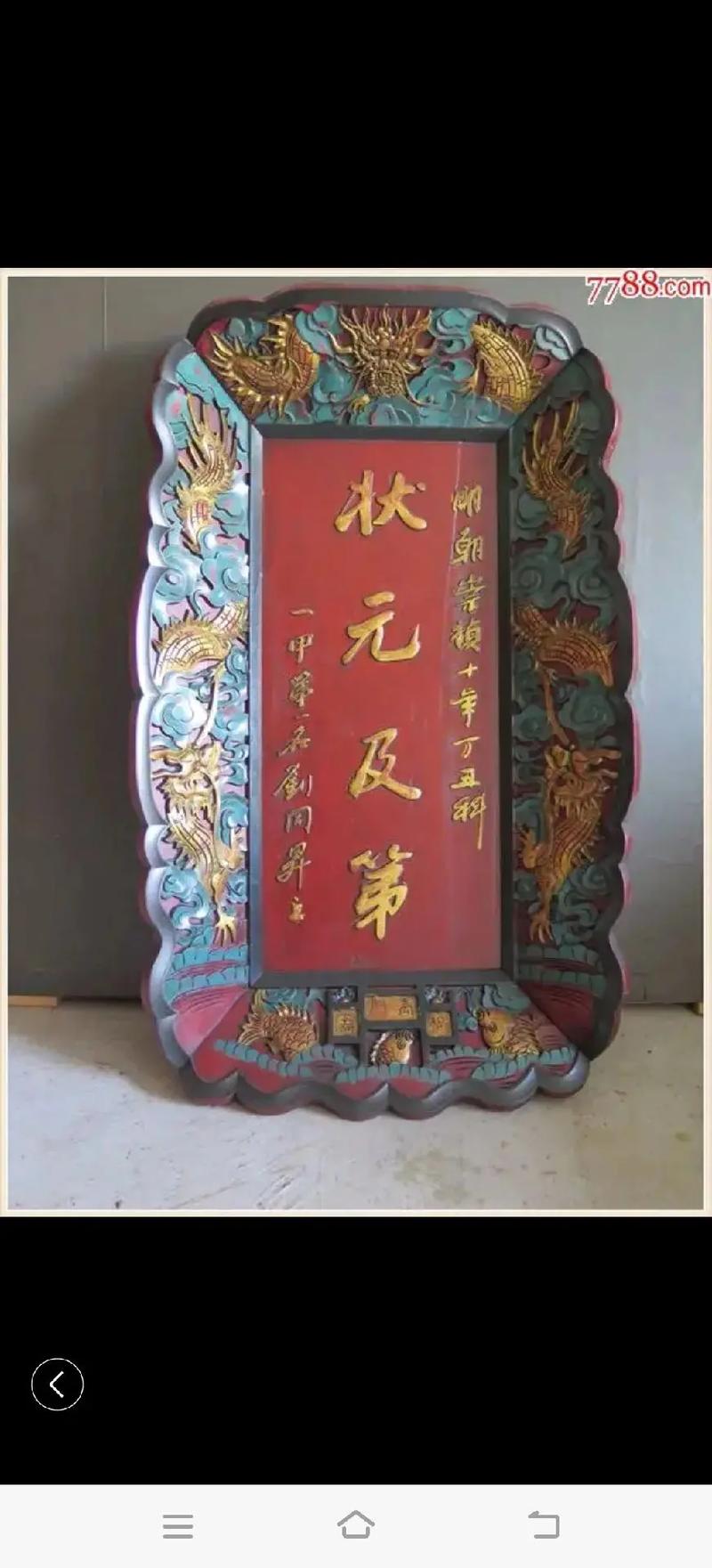

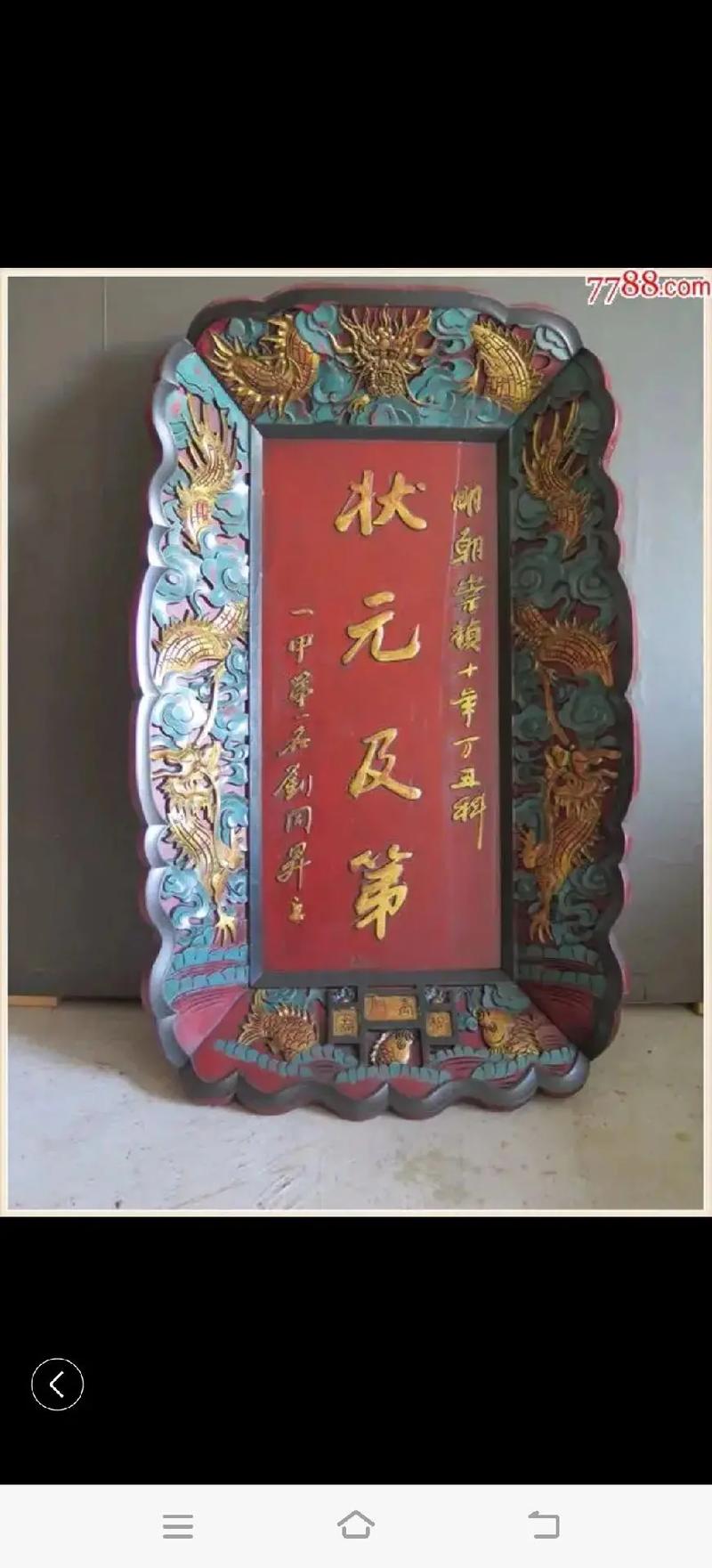

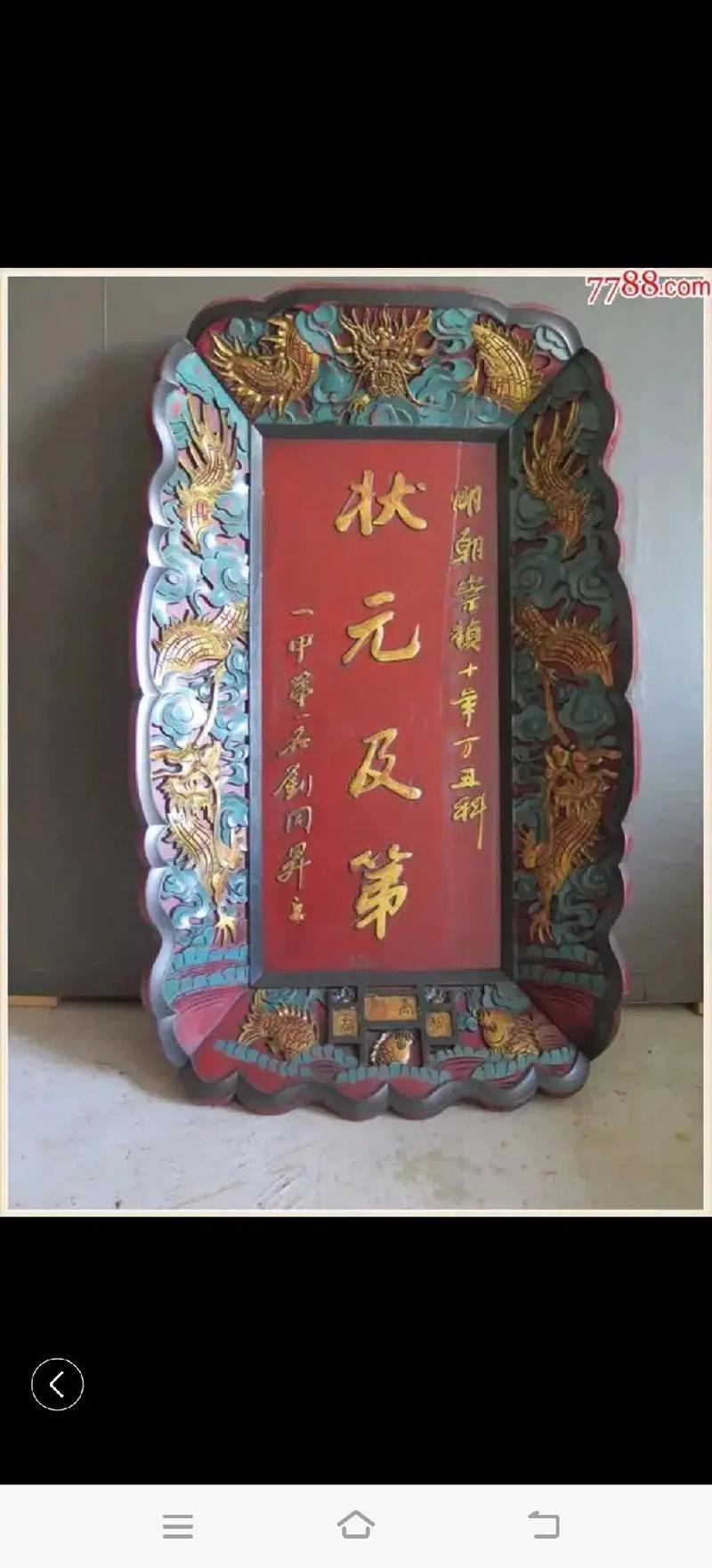

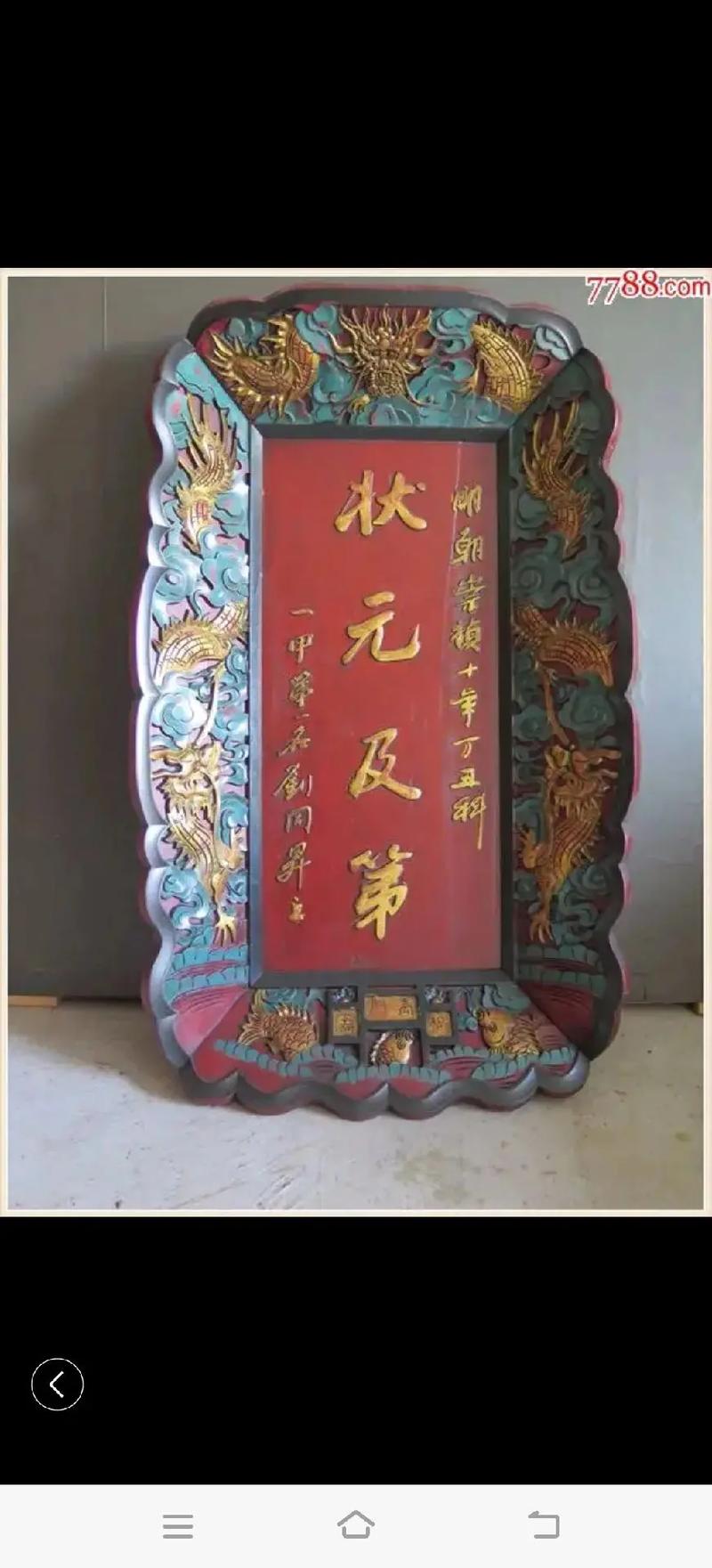

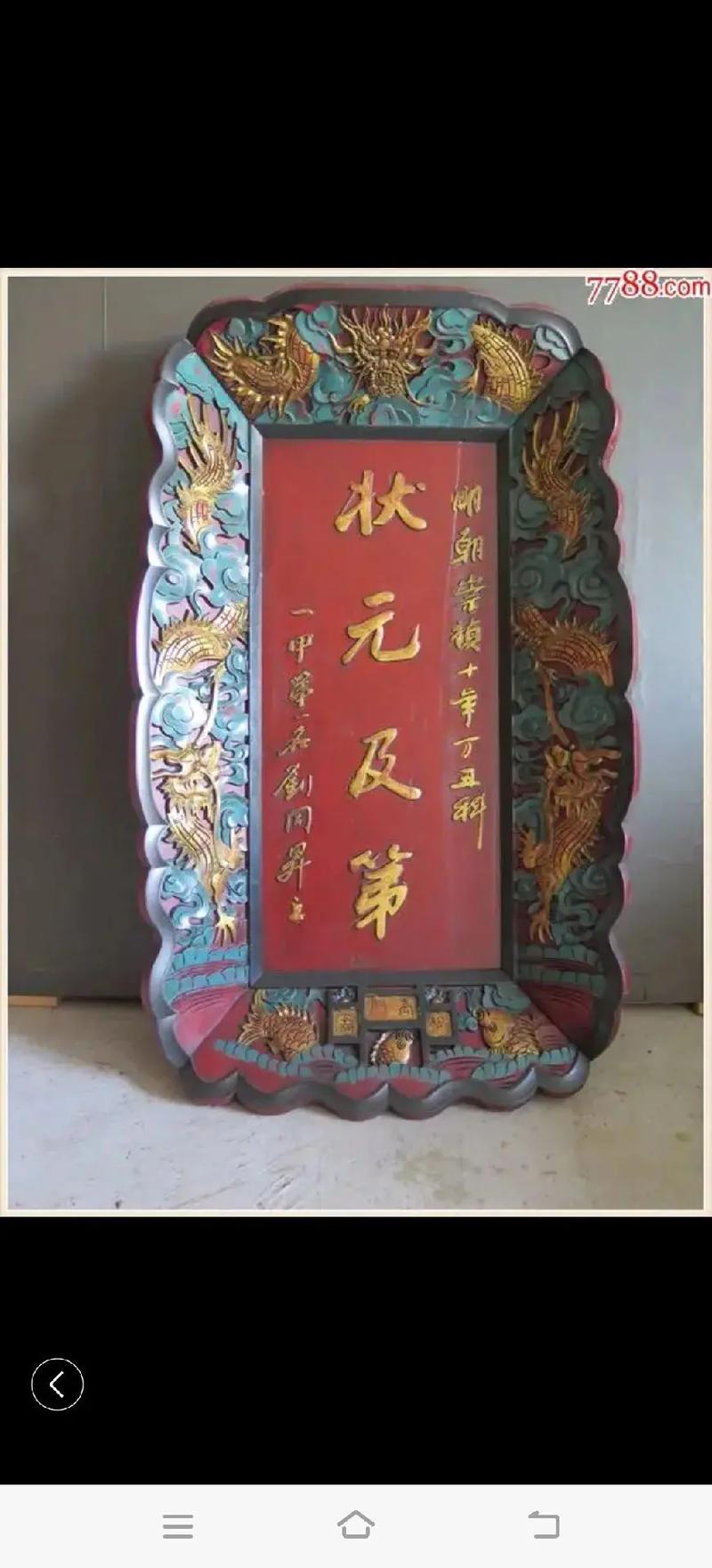

第一甲录取的第一名才是状元,第二名榜眼,第三名探花。状元一词最早出现在唐朝,在唐朝殿试结束后,主考官要将考生的录取档案交到门下省,门下省会把录取名单和考生档案写成状子,上报给给皇帝。

“榜眼”是我国古代科举考试——殿试取得进士的第二名,榜眼就没有状元厉害了,状元只能是第一的人获得。

什么是“状元、榜眼、探花”是何典故?

榜眼的由来:始于北宋太宗太平兴国五年(980年)。初时第一名称状元,第三名俱称为榜眼,意思是第三名分立状元左右,如其两眼。探花的由来:“探花”一词最早出现在唐朝。唐代进士及第后有隆重的庆典。活动之一便是在杏花园举行探花宴。事先选取同榜进士中最年轻且英俊的两人为探花使。

榜眼是殿试录取的一甲第二名,在唐朝有榜首的称号。榜眼在宋朝之前很少有提及。只是到了北宋仁宗时期,才有榜眼的称号。北宋是一个文化全盛时代,宋仁宗时期出了一大批著名的人物。所以当时用一些别致的词,来称呼殿试优异者一点都不奇怪。

后来为了区分第二,第三名,就把第三名叫做探花。

因为填进士榜时,状元的姓名居上端正中,三名分列左右,在进士榜上的位置好像人体的眼部地位,所以称作榜眼。北宋陈若拙并无文才而取中第二名,人们都嘲笑他是「瞎榜」。到了南宋后期,第三名进士改称为探花,于是榜眼成为第二名的专名。因此说,状元、榜眼、探花作为三鼎甲的三个专称,合成于南宋。

科举里状元、榜眼、探花的名称来由是什么,为什么这么叫呢?

榜眼是殿试录取的一甲第二名,在唐朝有榜首的称号。榜眼在宋朝之前很少有提及。只是到了北宋仁宗时期,才有榜眼的称号。北宋是一个文化全盛时代,宋仁宗时期出了一大批著名的人物。所以当时用一些别致的词,来称呼殿试优异者一点都不奇怪。

后来为了区分第二,第三名,就把第三名叫做探花。

元有开始,首和头的意思,所以又被叫做状元,这就是状元一词的来由。状元是科举考试考中进士的第一名,说到名次,大家肯定就会想到第二名和第三名。而在科举考试中,第二名被叫做榜眼,第三名被叫做探花。

这是因为在殿试的榜单中,状元写在第一行正中,第二名和第三名写在状元下一行的左右两边,看起来就像是状元的两只眼睛,于是就叫做“榜眼”。只不过到了南宋,第三名又被叫做探花,于是榜眼就成了第二名的专用词。探花:探花这个称谓,在唐朝时已经有了,不过与殿试成绩无关。

因为填进士榜时,状元的姓名居上端正中。三名则分列其左右,在进士榜上的位置好像人面部的两只眼睛,所以称作榜眼。北宋时的陈若拙没有文才却中得第二名,被时人嘲笑为“瞎榜”。\x0d\x0a\x0d\x0a到了南宋后期,第三名进士改称探花,于是榜眼成了第二名的专名。

与科举有关的古代文化常识

〖One〗、科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

〖Two〗、连中三元:科举考试以名列第一者为元,凡在乡、会、殿三试中连续获得第一名者,被称为“连中三元”。连中三元是科举制度下古代读书人渴望获得的比较高荣誉,中国古代所有读书人获得过这一称号者也寥寥无几。鼎甲:殿试一甲前三名状元、榜眼、探花,如一鼎之三足,故称“鼎甲”。

〖Three〗、中国古代的文化常识中,教育机构与录取方式独具特色。早期的学校,如“校”、“序”、“庠”,在民间普遍存在,而太学、国子学则是国家的高等学府。隋朝时期,国子监取代了国子学,设有各类学科如国子、太学、四门学等,祭酒和博士分别为主管官员和学官,入学者被称为监生。

〖Four〗、中国古代科举考试制度的基本常识 创始于隋,形成于唐,完备于宋,强化于明,至清趋向衰落。 在隋朝以前,中国古代官吏选拔制度各代不同,但荐举任官制一直占有重要地位。 魏晋南北朝奉行“九品中正制”,世家大族把持乡举里选,垄断仕途。 隋朝科举考试属初创阶段,为地方荐举与中央考试相结合。

〖Five〗、官僚和科举文化常识内容简介在中国历史上,官僚文化独树一帜,它的影响力渗透到社会的各个阶层。无论是身居要职的官仕,还是辛勤劳作的普通百姓,都普遍怀揣着对官位的向往,视之为生活的理想和目标。

状元、榜眼、探花是怎么来的?这些称谓有什么含义?

状元、榜眼、探花的含义:状元指的是科举考试中殿试成绩第一甲的第一名,象征着在相应领域中的卓越成就和出类拔萃的能力。榜眼则是对成绩仅次于状元的第二名的美誉。探花则是对第三名成绩的称谓,同样体现了其在考试中的优秀表现。

状元、榜眼、探花的含义 状元是我国封建时期科举考试中殿试考试成绩,是一甲第一名,表示他是这个领域中成绩最佳的人,也有表现出色的意思。榜眼是对成绩仅次于第一名的美称。探花是对考试成绩,第三名的称谓,也有专指第三人的意思。

榜眼是殿试录取的一甲第二名,在唐朝有榜首的称号。榜眼在宋朝之前很少有提及。只是到了北宋仁宗时期,才有榜眼的称号。北宋是一个文化全盛时代,宋仁宗时期出了一大批著名的人物。所以当时用一些别致的词,来称呼殿试优异者一点都不奇怪。

这是因为在殿试的榜单中,状元写在第一行正中,第二名和第三名写在状元下一行的左右两边,看起来就像是状元的两只眼睛,于是就叫做“榜眼”。只不过到了南宋,第三名又被叫做探花,于是榜眼就成了第二名的专用词。探花:探花这个称谓,在唐朝时已经有了,不过与殿试成绩无关。

榜眼的由来:始于北宋太宗太平兴国五年(980年)。初时第一名称状元,第三名俱称为榜眼,意思是第三名分立状元左右,如其两眼。探花的由来:“探花”一词最早出现在唐朝。唐代进士及第后有隆重的庆典。活动之一便是在杏花园举行探花宴。事先选取同榜进士中最年轻且英俊的两人为探花使。

状元、榜眼、探花这三称呼是怎么来的?

探花这一称呼则起源于古代科举考试中的习俗。在科举时代,获得殿试第三名的考生会被称为探花郎。这个称号与春天赏花活动有关,因为第三名的取得象征着才华出众,如同春天的花朵一样引人注目。因此,获得这一称号的考生往往会被誉为“探花郎”。随着时间的发展,探花逐渐成为对排名前列考生的美称。

殿试取中的前三名进士,分别称为状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。殿试在唐代已有,至宋初才成为定制。 唐武则天时,试贡举之士立于殿前,门下省长官奏状,名次比较高者置于最前,因而称为状头,也叫做状元。自宋代起,沿用旧称,以殿试第一甲第一名为状元。 唐代无榜眼,却有探花郎。

而榜眼和探花的称呼则源于北宋时期,榜眼通常指的是殿试中获得第二名和第三名的进士,探花则专指第三名。在宋代以后,这些称呼成为了正式的科举名次,状元、榜眼和探花分别象征着成绩最突出的前三名。探花一词还曾有看花和寻求爱情的隐喻,但主要还是指科举考试中的第三名。

榜眼的称呼也变化。女皇武则天是开殿试的第一人,从此殿试成了科举中比较高的一级考试。朱元璋确定八股取士制度,在明朝榜眼、探花正式成为官方称谓,一直延续到清朝灭亡。探花 探花是殿试一甲的第三名,与状元、榜眼合称三鼎甲。

状元古代常识和关于古代状元的典故的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于关于古代状元的典故的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~