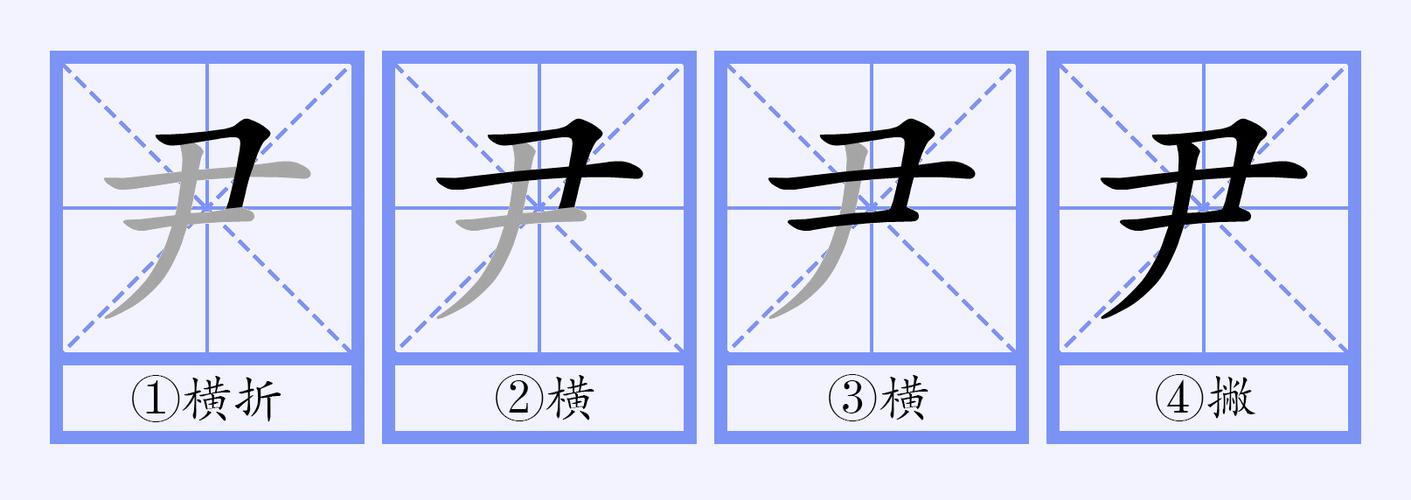

尹官名文化常识

〖One〗、公尹 春秋 时 楚国 官名。就是知县 令尹 春秋 时 楚国 官名,大概就是丞相。

〖Two〗、兮氏,名甲,字伯吉父(一作甫),尹是官名。周房陵人。猃狁(古民族)迁居焦获,进攻到泾水北岸,周宣王五年(前823),尹吉甫率军反攻到太原,并奉命在成周(今河南洛阳东)负责征收南淮夷等族的贡献,并在朔方筑城垒。遗物有青铜器兮甲盘。

〖Three〗、【左徒】战国时楚国的官名,与后世左右拾遗相当。主要职责是规谏皇帝、举荐人才。【太尉】元代以前的官职名称。是辅佐皇帝的比较高武官,汉代称大司马。宋代定为比较高一级武官。【上大夫】先秦官名,比卿低一等。【大夫】各个朝代所指的内容不尽相同,有时可指中央机关的要职,如御史大夫、谏议大夫等。

〖Four〗、【提辖】宋代州郡武官的官名,主管训练军队、督捕盗贼等事务。如《水浒传》中的鲁提辖鲁智深。 【从事】中央或地方长官自己任用的僚属,又称“从事员”。《赤壁之战》:“晶其名位,犹不失下曹从事。

〖Five〗、京北尹,右扶风,左冯翊是三辅即京师地区的地方行政长官,有资格参加朝议,具有高与一般郡国长官的特殊地位,因此也得以列于诸卿。 1,太常 太常原名为奉常,汉朝景帝时改名为太常。掌宗庙事,一般不参加具体的行政事务,是九卿之首。

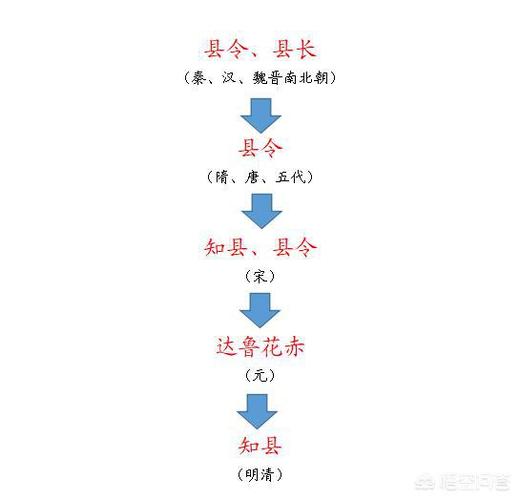

县令和知县有什么区别?

〖One〗、使用的年份不同 知县这个官职最先出现在唐朝,当时称为“权知县令”,是朝廷大臣一种暂时的任务,而不是一种官职。宋朝成立以后,为了将权利更进一步地掌握在朝廷手中,朝廷会委派一些京官去地理位置特殊或者经济不错的重要大县担任“知县事”,简称“知县”,比普通县令官职大。

〖Two〗、使用年份不同 知县这个官职最先出现在唐朝,当时称为“权知县令”,是朝廷大臣一种暂时的任务,而不是一种官职。宋朝成立以后,为了将权利更进一步地掌握在皇家手中,朝廷会委派一些京官去地理位置特殊或者经济不错的重要大县担任“知县事”,简称“知县”,比普通县令官职大。

〖Three〗、知县和县令的区别有使用的年份不同、隶属和发展路径不同、职权不同、产生来源不同、地位不同。使用的年份不同 知县这个官职最先出现在唐朝,当时称为“权知县令”,是朝廷大臣一种暂时的任务,而不是一种官职。相比于知县,县令的使用历史更为悠久。

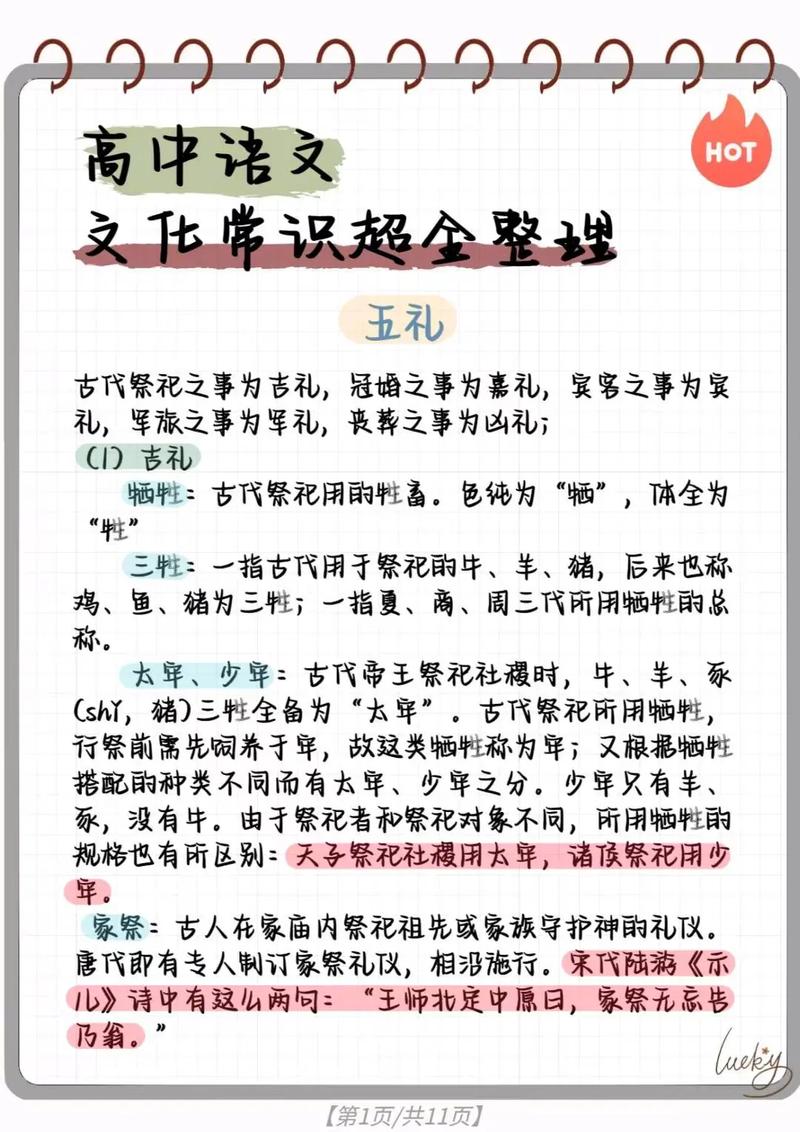

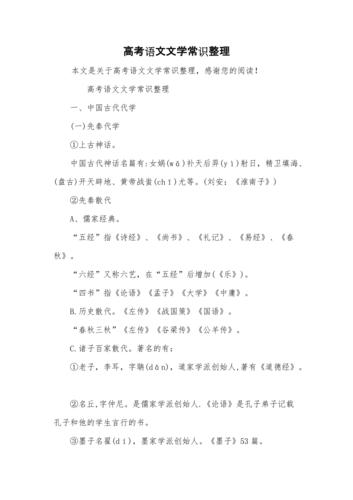

高中语文文化常识常考点

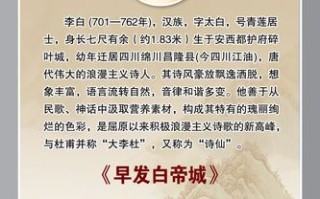

〖One〗、.先秦作家作品 孔子,名丘,字仲尼,春秋时代鲁国陬(z ōu)邑人,思想家、教育家,儒家学派创始人。思想核心是“仁”。现存《论语》20 篇,是他的弟子记录他与弟子们言行的语录体专集。“论”,读l ún ,择也,选取摘录之意。

〖Two〗、高三语文基础知识点1 我国古典文学的形式多种多样,主要有诗歌、 散文 、戏曲、小说等。 诗歌又包括诗、词、散曲等就诗说,还有古诗、律诗、绝句的分别。古诗的句式又有四言、五言、六言、七言种.种;就词说,有八百多种调子;根据字数多少分为小令、中调、长调。散曲的调子也非常丰富。

〖Three〗、《论语》是一部语录体的散文集,记录了孔子和他的学生的言行,由孔子的学生写成。这部儒家经典对中国文化产生了巨大的影响。 1“有朋自远方来,不亦乐乎?”(有朋友从远方来是值得高兴的),“己所不欲,勿施于人”(自己不愿做的事,不应该让别人去做),这是孔子《论语》里的名言。

〖Four〗、古代文化常识 地理山川 阴阳(阴:山北水南,阳光不易照到之处;阳:山南水北。 江河(古代“江”专指长江,“河”专指黄河。 关内、关外(汉朝前,“关”特指函谷关;明清时以至现在称东北三省为“关外”。 山东、山西(“山”特指崤山,后来有时指太行山。

〖Five〗、高中语文第四册 6鲁迅,现代伟大的文学家、思想家、革命家。

中国人应知的文化常识的目录

风俗礼仪方面,古代的称谓、家庭关系、婚嫁习俗等都蕴含着丰富的文化内涵。衣食起居中的服饰、饮食习惯,如石榴裙、饺子的来历,都体现了古代生活的特色。节日节气中,从元宵节的花灯到重阳节的习俗,每个节日都有其独特的文化意义。

出版年: 2010-11 页数: 379 内容简介 :本书是中华书局《中国人应知的国学常识》系列的第三本,在编辑思路、内容形式上延续了前两本的做法,在内容上进一步充实,增加了“节日民俗”、“音乐舞蹈”等内容。

本书作为中华书局《中国人应知的国学常识》系列的第三部作品,在保持前两部作品编辑思路和内容形式的基础上,进一步丰富了内容。新增的“节日民俗”、“音乐舞蹈”等章节,使得本书内容更为全面。

中国人应知的文化常识内容简介中国文化,博大精深,如同一座包罗万象的知识宝库。这本书汇集了丰富的历史文化知识,凭借精准的史料和广泛的素材,以简洁易懂的语言,带领读者探索文化的各个角落。

这本书详细介绍了中国人应掌握的文化常识,涵盖了丰富的历史、传统习俗、哲学思想、艺术表现等多个方面,旨在帮助读者深入理解并传承中国博大精深的文化遗产。无论是对中国历史感兴趣的人,还是希望增进对中华文化理解的读者,这都是一本值得阅读的借鉴书。

您是否曾意识到,日常语言中隐藏着丰富的文化内涵?例如,五谷杂粮包含哪五种谷物?六亲不认是指哪六类亲属?株连九族具体包括哪些人?这些问题的答案,都可能在《中国人应知的国学常识》这本书中找到解

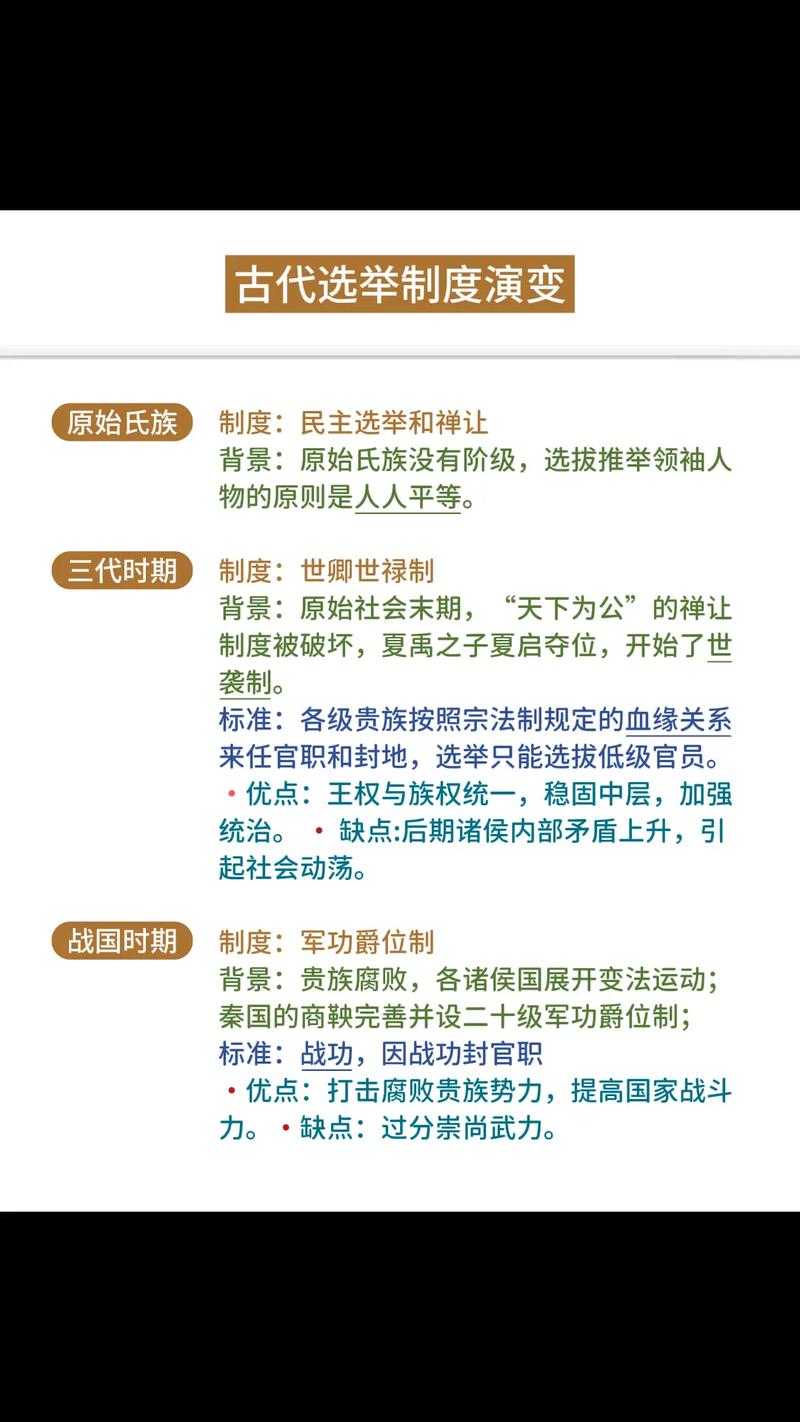

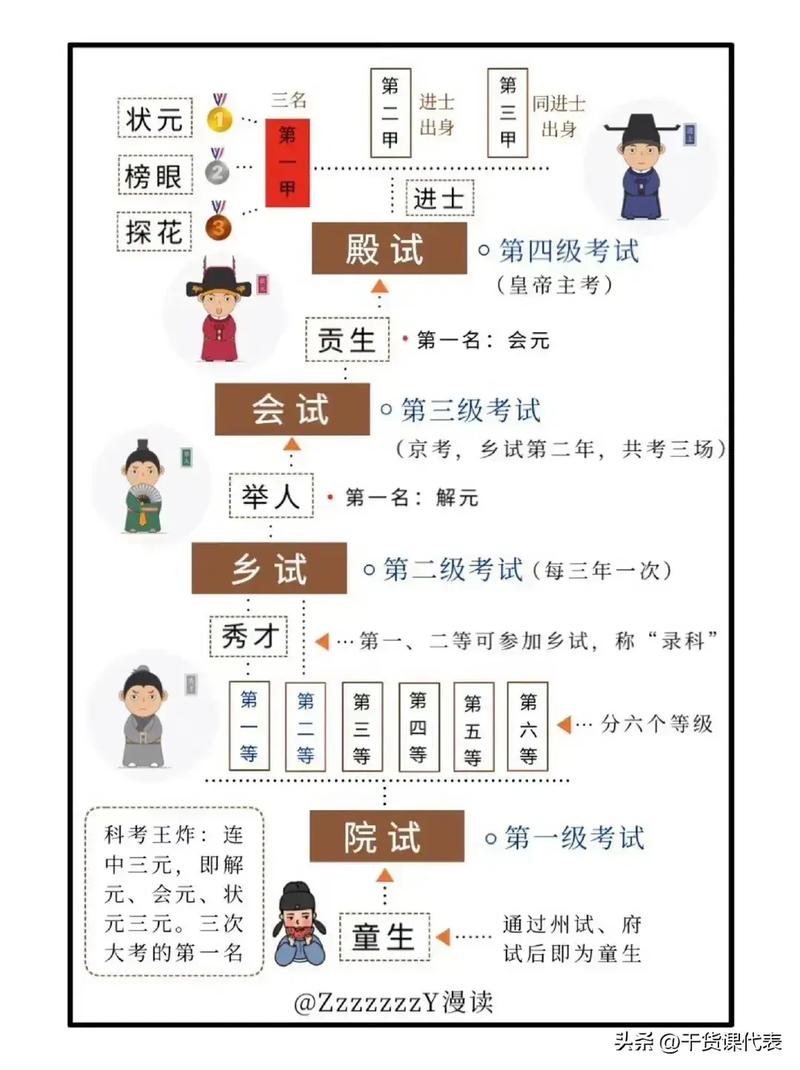

与科举有关的古代文化常识

〖One〗、科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

〖Two〗、连中三元:科举考试以名列第一者为元,凡在乡、会、殿三试中连续获得第一名者,被称为“连中三元”。连中三元是科举制度下古代读书人渴望获得的比较高荣誉,中国古代所有读书人获得过这一称号者也寥寥无几。鼎甲:殿试一甲前三名状元、榜眼、探花,如一鼎之三足,故称“鼎甲”。

〖Three〗、中国古代的文化常识中,教育机构与录取方式独具特色。早期的学校,如“校”、“序”、“庠”,在民间普遍存在,而太学、国子学则是国家的高等学府。隋朝时期,国子监取代了国子学,设有各类学科如国子、太学、四门学等,祭酒和博士分别为主管官员和学官,入学者被称为监生。

〖Four〗、中国古代文化常识:科举制度 【察举】 汉代选拔官吏制度的一种形式。察举有考察、推举的意思,又叫荐举。由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等。《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。

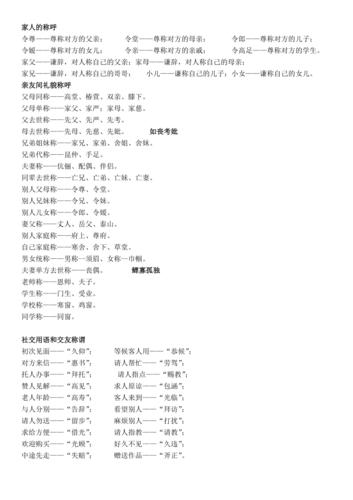

中国古代的所有称谓

自称:愚、敝、卑、臣、仆。帝王自称:孤、寡、朕。古代吏自称:下、末、小吏。读书人自称:小生、晚生、晚学、不才、不肖。古人称自己一方的亲属朋友用家或舍:如家父、家母、家兄、舍弟、舍妹、舍侄。

宗族称谓 - 始祖:古代最早的祖先。- 太祖:王朝的建立者,如三国魏以曹操为太祖。- 祖宗:对始祖及先世中有功德者的尊称。- 嫡子:正妻所生的儿子,地位高于庶子。- 庶子:妾所生的儿子,地位低于嫡子。亲属称谓 - 梓童:皇帝对皇后的称呼。- 夫人:诸侯的妻子称夫人,现代多用于外交场合。

尊称:也叫敬称,是对对方表示尊敬的称呼。针对不同的对象,称呼可有多种,谈话对方表示尊敬的称呼,表示尊称所用的词叫做敬辞。

古代文化常识的职官

部首长为尚书,副职为侍郎;部下设司,司长称郎中,副职为员外郎。州、郡、道、路、府、省:”州“为行政区划,历代数目不同,上古说九州,汉时十三州,三国十八州,唐三百多州。大洲又称”府”。汉时,州设刺史,又改称州牧,为军政比较高长官;宋代州的长官 为“知州”,都由朝臣担任。

在地方管理上,秦时的三老负责乡间教化,三闾大夫则是楚国官职,负责王族教育。司马是治军比较高长官,太常则掌管宗庙祭祀礼仪,太史负责文史天文工作。太守在战国时是郡的长官,后来名称和职责有所变化。亭长是早期的基层管理者,负责边境防御和治安,而县令则是县一级的行政长官。

其中有辞职、调离和免职三种情况.辞职和调离属于一般情况和调整官职,而免职则是削职为民.『8』乞骸骨.年老了请求辞职退休.。 关于古代文化常识 谦辞和敬辞 窃:私下、私自。敢:冒犯、冒昧地。蒙:承蒙。请:请允许我、请让我。枉驾:有劳大驾。惠赐:指对方给以了好处。

古代文化常识是指古代称谓习惯、历法、节气、职官定位、地理、礼仪、古代音律、科举制度、宗法等文化内容的统称。如历法中细分为纪年法、纪月法、纪日法、纪时法。纪年法:年号纪年法:我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示。以“元,二,三……”为序数,至去世为止。

古代文化常识涵盖丰富,它主要包括古代的称谓习惯、历法系统、节气划分、职官制度、地理知识、礼仪规则、音律艺术、科举制度以及宗法等多元内容。在历法方面,有纪年法、纪月法、纪日法和纪时法等细分。其中,年号纪年法是我国最早的形式,以王公即位的年次为序,如“鲁僖公元年”或“元嘉元年”。

中国古代文化常识:科举制度

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

中国古代的文化常识中,教育机构与录取方式独具特色。早期的学校,如“校”、“序”、“庠”,在民间普遍存在,而太学、国子学则是国家的高等学府。隋朝时期,国子监取代了国子学,设有各类学科如国子、太学、四门学等,祭酒和博士分别为主管官员和学官,入学者被称为监生。

高中高考语文最全古代文化常识之科举制度汇总科举制度概说科举制度是中国历史上通过考试选拔官员的一种基本制度。它创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历时1300余年。从官制史角度看,科举制度的产生是历史的必然和巨大进步。

知县文化常识和知县的由来的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于知县的由来的信息别忘了在本站进行查找喔。

标签: 中国人应知的国学常识 古代文化常识 文化

还木有评论哦,快来抢沙发吧~