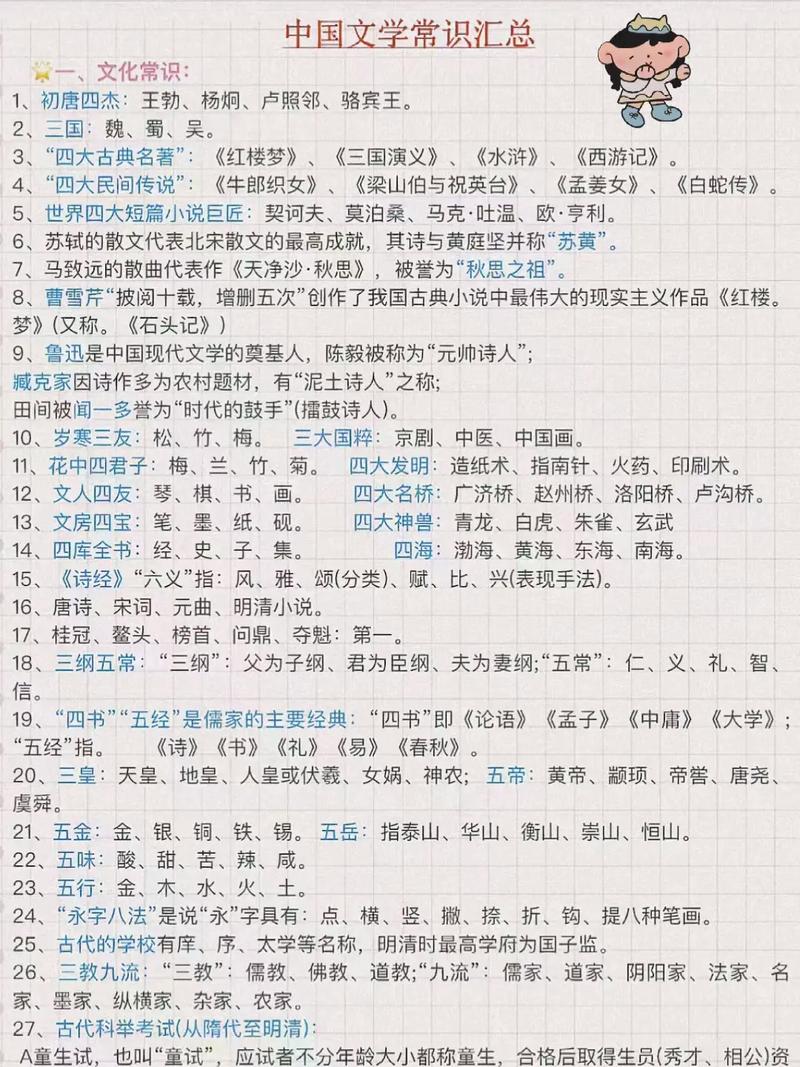

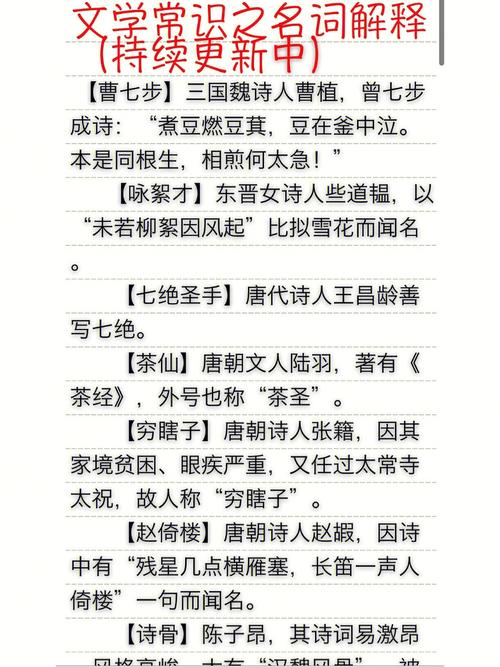

文学常识名词解释

伤仲永 文学常识词语解释 原文:金溪民/方仲永,世/隶耕。仲永/生五年,未尝识/书具,忽啼/求之。父异焉,借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名。其诗/以养父母、收族为意,传/一乡秀才/观之。自是/指物作诗/立就,其文理/皆有可观者。

《文学和出汗》(1927)、《友邦惊诧论》(1931)、《为了忘却的记念》(1933)、《拿来主义》(1934)、《中国人失掉自信力了吗》(1934)、《人生识字糊涂始》(1935)等是后期杂文。

按内容分为:史传文学、纪实文学、奇幻文学、报道文学等。

编导艺考文学常识编导生学习文学常识主要考察文化常识、文艺常识、文学常识(题型为:选取、填空、名词解释、简。是可以通过日常积累、刷题提高分数的。该部分的考试需要考生了解中外文学史常识,包括各种文学体载的发展演变的历史,主要文学创作理论和流派;具有初步运用文学语言的能力。

一,文学常识(30题)如:唐宋八大家唐代的韩愈、柳宗元和宋代的苏轼、 苏洵、苏辙 (苏轼,苏洵,苏辙父子三人称为三苏)、欧阳修、王安石、 曾巩(曾经拜过欧阳修为师)。(分为唐二家,宋六家)。

熟练掌握文学艺术常识中的基础知识。『2』运用基础知识对重要文艺作品和文艺现象进行简要分析和论述。借鉴题型:选取、填空、名词解释、简答、论述等。影视评论与创作 『1』故事写作:编写有思想内涵、情节生动曲折、人物形象鲜明的故事,构思新颖巧妙,故事结构完整。不少于800字。

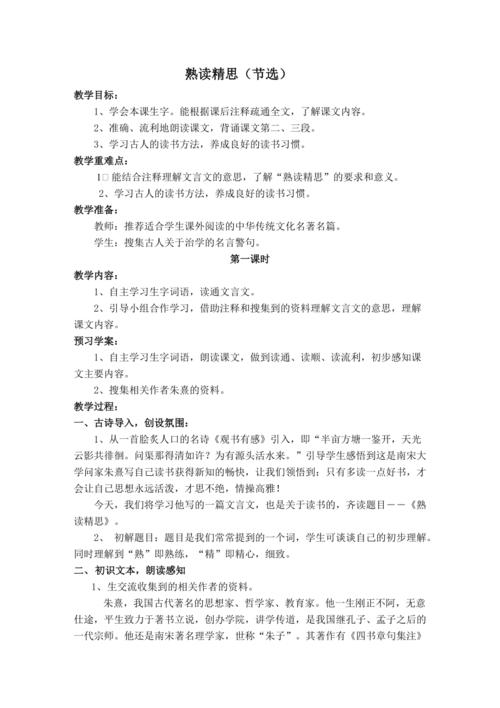

熟读精思的译文及文学常识!

〖One〗、熟读精思 及译文 大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其义皆若出于吾之心,然后可以有得尔。至于文义有疑,众说纷错,则亦虚心静虑,勿遽取舍于其间。先使一说自为一说,而随其意之所之,以验其通塞,则其尤无义理者,不待观于他说而先自屈矣。

〖Two〗、每周一诗 『9』 『10』 『11』 『12』 『13』『14』『15』『16』『17』『18』加点字解释、句子翻译、文学常识、内容理解。

〖Three〗、文学常识:选自《陶隐居集》。陶弘景,南宋齐梁间文学家。 语文: 默写: 《答谢中书书》、第三十九课《古诗四首》 每周一诗 『9』 『10』 『11』 『12』 『13』『14』『15』『16』『17』『18』 加点字解释、句子翻译、文学常识、内容理解。

〖Four〗、熟读精思,感受文章主旨 找出描写莲高尚品质的一句话,并品读。 结合莲花图,找出描写莲花的七个短语分别填入绽放的花瓣中,并感悟各写了莲花哪一方面的美。 看莲花图,听采莲曲,在图画美、音乐美的氛围中,感受莲花的美好形象。 感悟莲“出淤泥而不染”的高尚品质。

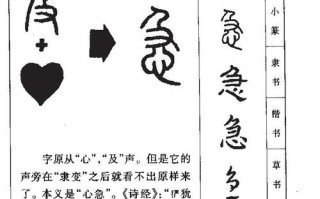

〖Five〗、加点字解释、句子翻译、文学常识、内容理解。 《为学》、《熟读精思》、《答谢中书书》 (注意:加点字解释为课文下面的注解和课后的积累) 六年级语文知识要点急 小升初语文知识积累多音字词:她那像哄(hǒng)小孩似的话语,引得人们哄(hōng)堂大笑,随后就一哄(hòng)而散了。

〖Six〗、而且,阅读量大,知识就会十分丰富,一个人的素质也会提高,眼界就会更广,况且,写作也需要素材,只有多看书,多留心身边的事,将书中所讲与现实生活相联系起来,写作时才会思如泉涌,写出的文章才是好的文章。古语云:“读书破万卷,下笔如有神。”也就是说只有多读书,才能写出好文章。

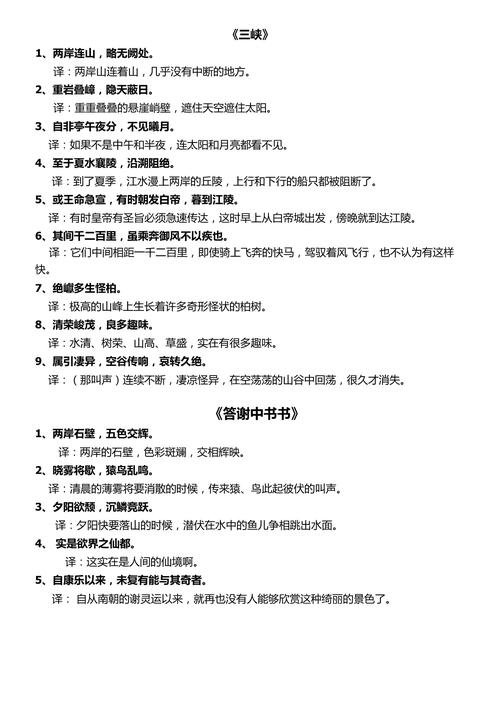

《三峡》、《答谢中书书》的文学常识、意境填空、词语句子翻译是...

翻译:在三峡七百里之间,两岸都是连绵的高山,完全没有中断的地方;重重叠叠的悬崖 峭壁,遮挡了天空和太阳。若不是在正午半夜的时候,连太阳和月亮都看不见。《答谢中书书》的文学常识;南北朝的时期的陶弘景写出了山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同欣赏赞叹的。

故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。解释文中加点的词语,填在括号内。文学常识填空。《三峡》选自《水经注》,是北魏(朝代)地理学家郦道元所撰。解释下列重点句子。自非亭午夜分,不见曦月。如果不是正午,就看不到太阳;如果不是半夜,就看不到月亮。 虽乘奔御风,不以疾也。

潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。这里实在是人间的仙境啊。 自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。文学常识:《答谢中书书》是南朝文学家陶弘景写给朋友谢中书的一封书信。

《答谢中书书》句子翻译 答案: 山川之美,古来共谈。翻译:山水的美丽,自古以来就是人们共同欣赏和谈论的。 高峰入云,清流见底。翻译:高耸的山峰插入云霄,清澈的溪流可以看到底部。 实是欲界之仙都。翻译:这确实是人间的仙境。 自康乐以来,游于其间。

文学常识:作者:郦道元 , 北魏著名地理学家、散文家 。《三峡》一文出自《水经注》这是记叙我国古代水道的一部地理书。 实词:自:从。 嶂:像屏障一样的高山。 曦月:阳光,月亮。 襄:漫上。 沿:顺流而下。 溯:逆流而上。 御:驾。 献:山峰。 良:实在、真。 肃:寂静。

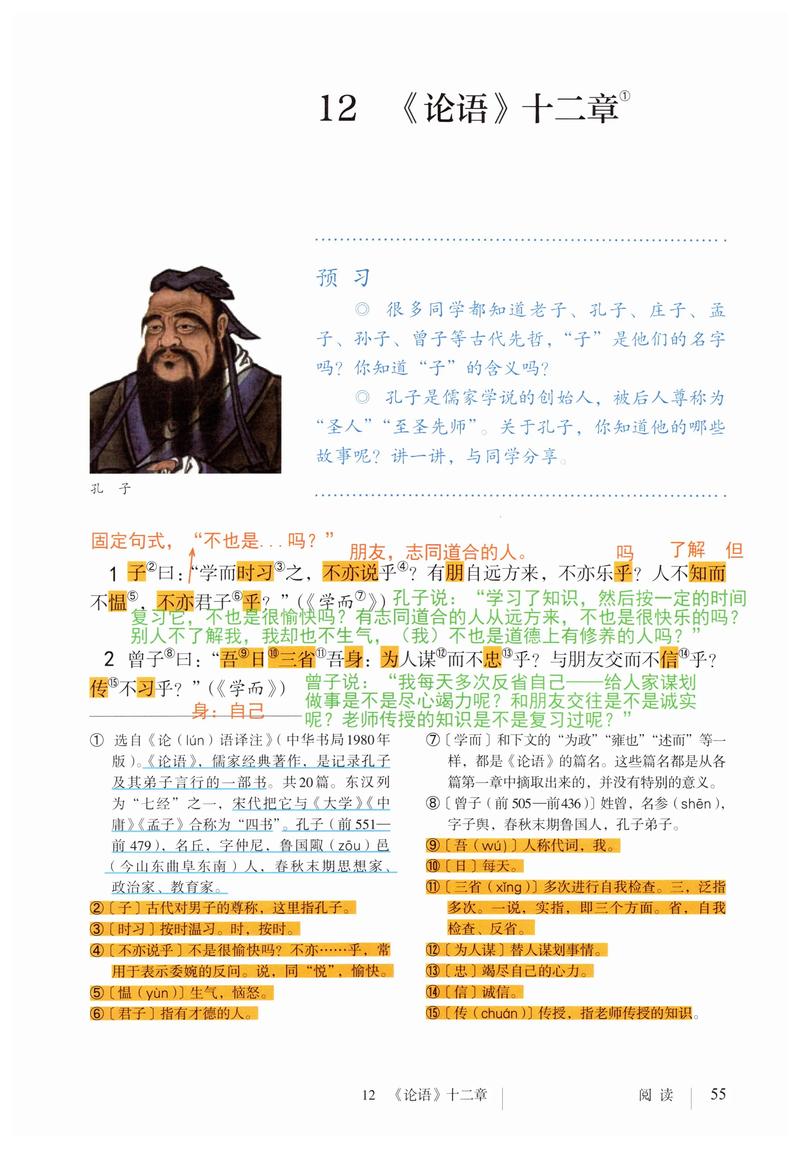

论语十二章文学常识

—— 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”—— —— 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”—— —— 子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。

《论语》只记录了孔子广告的一些片断,而非孔子一生的完整表现,但《论语》在对孔子言行举止、生活习惯的记载中,表现了一个亲切感人的文化巨人形象。

《论语》十二章是否文言文 《论语》十二章,是指“人教版”《语文》(新版)初中一年级课本上的十二章论语,是典型的文言文,是先秦文言文中的代表作。《论语》是记载孔丘及其一部分弟子言行的语录体文集,儒家的重要经典之一,共20篇,与《大学》《中庸》《孟子》合称“四书”。

因秦始皇-焚书坑儒(虽说是焚书坑儒,但是活埋的其实是一些方士),到西汉时期仅有口头传授及从孔子住宅夹壁中所得的本子,计有:鲁人口头传授的《鲁论语》20篇,齐人口头传授的《齐论语》22篇,从孔子住宅夹壁中发现的《古论语》21篇。

七年级上册12.《论语》十二章文学常识1.《论语》是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编写而成。

人教版六年级上册语文文学常识

〖One〗、远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

〖Two〗、康乐:即谢灵运,封康乐公,是南朝晋宋间山水诗人。 与:参与。文学常识:选自《陶隐居集》。陶弘景,南宋齐梁间文学家。

〖Three〗、人教版小学语文六年级上册文学常识 《山中访友》作者李汉荣 《草虫的村落》作者郭 《妙答“一”字诗》这个故事发生在清朝嘉庆年间主人公是陈沆他是湖北蕲人。他凭借“一帆一桨一渔舟,一位渔翁一钓钩。一俯一仰一场笑,一江明月一江秋”这首绝妙的“一”字诗上了船。

〖Four〗、一至六年级语文基础知识 语文基础知识的类型及其重要性 “知识是智能的基础,记忆是思维(智力之核心)的基础”,可见掌握“双基“的重要。 “语文基础知识”是一个广泛的概念,凡语音、字词、句法、修辞、标点符号、文化文学常识、写作常识、诗文背诵等,都包括在内。

〖Five〗、朗读节奏 红军/不怕/远征/难 万水/千山/只/等闲 五岭/逶迤/腾/细浪 乌蒙/磅礴/走/泥丸 金沙/水拍/云崖/暖 大渡/桥横/铁索/寒 更喜/岷山/千里/雪 三军/过后/尽/开颜 文学常识 七律是七言律诗的简称。每篇共有八句,每句七个字。偶句末字押韵,中间四句对仗。

〖Six〗、注重运用。知识的积累最终是为了运用,因此,复习中要创设各种语言情境和生活情境,引导学生在原有知识积累的基础上程度地去运用,真正体现学以致用。

满井游记的作者文学常识及全文翻译

〖One〗、译文:北京一带气候寒冷,花朝节过后,冬天余下的寒气还很厉害。冷风时常刮起,刮起就飞沙走石。拘束在一室之中,想出去不可得。每次冒风疾行,不到百步就(被迫)返回。二十二日天气略微暖和,偕同几个朋友出东直门,到满井。

〖Two〗、[译文]北京地区气候寒冷,花朝节以后,冬天留下的寒气还很厉害。冷风经常刮起来,一刮起来时就飞沙走石。我躲在一间屋子里面,想出去却不能。每次顶着寒风快步走出去,总是不到百步就返回来。二月二十二日,天气略微暖和,我同几个朋友出了东直门,到了满井。

〖Three〗、[译文] 北京地区气候寒冷,花朝节以后,冬天留下的寒气还很厉害。冷风经常刮起来,一刮起来时就飞沙走石。 我躲在一间屋子里面,想出去却不能。每次顶着寒风快步走出去,总是不到百步就返回来。 二月二十二日,天气略微暖和,我同几个朋友出了东直门,到了满井。

〖Four〗、《满井游记》作者是明代的袁宏道,字中郎,号石公,湖北公安人,他和他的哥哥袁宗道、弟弟袁中道主张用平易近人的文学语言进行写作,不必厚古薄今,人们称他们为公安派。本文选自《袁中郎集笺校》朗读课文,完成基础练习:给下列加黑的字注音。

〖Five〗、满井游记 袁宏道 燕(yān) 地寒,花朝 (zhāo) 节后,余寒犹厉。 冻风时作,作则飞砂走砾 (lì) 局促一室之内,欲出不得。每冒风驰行,未百步辄(zhé)返。 廿(niàn)二日天稍和,偕数友出东直,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄 (hú)。

〖Six〗、他曾说“恋躯惜命,何用游山?”“与其死于床,何若死于一片冷石也。”(《开先寺至黄岩寺观瀑记》)在登山临水中,他的思想得到了解放,个性也得到了张扬,文学创作的激情也格外高涨。 袁宏道少敏慧,善诗文,年十六为诸生,结社城南,自为社长,“社友年三十以下者皆师之,奉其约束不敢犯。

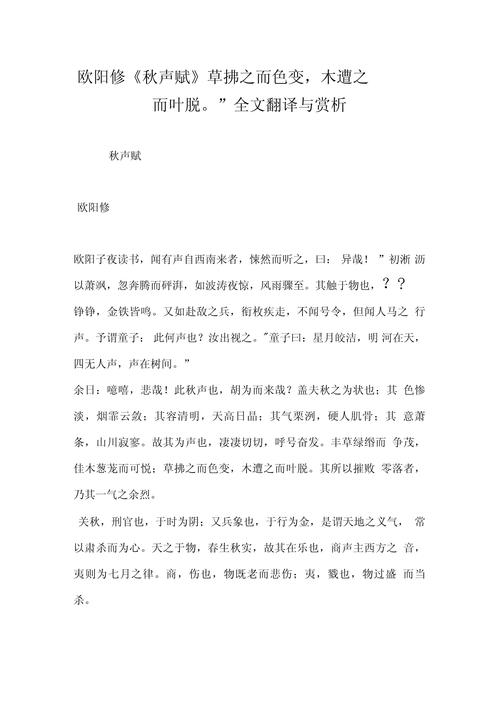

文学常识:急需欧阳修的《秋声赋》

〖One〗、故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱。其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金,是谓天地之义气,常以肃杀而为心。

〖Two〗、在这个秋气正浓的季节,不妨打开《秋声赋》,一方面欣赏作者优美的文字所带给你的艺术美感,另一方细细品味秋之色、之容、之气、之意,体验自然和人生。赏析二 《秋声赋》作于嘉祐四年(1059),欧阳修时年53岁,这是他继《醉翁亭记》后的又一名篇。它骈散结合,铺陈渲染,词采讲究,是宋代文赋的典范。

〖Three〗、《秋声赋》是宋代大文学家欧阳修的辞赋作品。此赋作于宋仁宗嘉祐四年秋,欧阳修时年五十三岁,虽身居高位,然有感于宦海沉浮,政治改革艰难,故心情苦闷,乃以“悲秋”为主题,抒发人生的苦闷与感叹。

文学常识译文和文学常识100讲的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于文学常识100讲的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~