文化常识a古代男子18岁

【错误】本题考查文化常识。古代男子十八岁可以称之为“舞象之年”,而不能叫做“弱冠”,因为古代男子在二十岁时才能称为“弱冠”,并要行冠礼,即戴上表示已成人的帽子,以示成年。后世将“弱冠”泛指男子二十左右的年纪。故表述错误。

在古代,十八岁并没有特定的专称。通常情况下,男子二十岁才会行加冠礼,表示已成年,这个时期被称为“弱冠”。

“夏”是古代汉民族的自称;在古代,以中原为中心,人们将处于东、西、南、北方的少数民族分别称为东夷、西戎、南蛮、北狄。 C.“弱冠便自誓不受亲友赠遗”中“弱冠”指男子二十左右的年纪。古代男子二十岁行冠礼,即戴上表示已成人的帽子,以示成年,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱”。冠,帽子,指代成年。

古代文化常识理解与识记检测下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分) A. 古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。 即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”,20岁才为成年。

A.古代官场用语都有特定的说法:官员刚到任叫 ;官员到职工作叫 ;授予官职叫 ;大臣年老请求辞官退休叫 。 B.古人表示年龄都有专门的代称:二十岁叫 ,三十岁叫 ,四十岁叫 ,六十岁叫 。

二十岁称什么之年

二十岁是什么之年二十岁,如果是女子,则二十岁称桃李年华,如果是男子,则二十岁称弱冠之年。桃李年华,比喻少女的青春年少。弱冠之年是戴上成人的帽子,以示成年,但是身体还没有很壮实,故称弱。

答案:二十岁被称为“桃李年华”。解释:在中国传统文化中,年龄阶段常常与特定的称谓和寓意相关联。二十岁是一个人成长过程中的重要阶段,这一时期的人正值青春盛年,充满活力与朝气。因此,人们形象地称二十岁为“桃李年华”。

男子20岁时被称为弱冠之年,女子20岁被称为桃李年华。古代男子年至二十便要在宗庙中行加冠的礼数,以示成年。但体犹未壮,故称“弱冠”。冠礼由父亲主持,并由指定的贵宾为行冠礼的青年加冠三次,分别代表拥有治人、为国效力、参加祭祀的权力。

二十岁称弱冠之年。古代嘉礼,古时汉族男子20岁行成人礼“冠礼”,表示已成年可婚嫁。指年纪刚到成年的时候。出自《礼记·曲礼上》:“二十曰弱冠。”二十岁女子是桃李年华,桃李比喻人的青春年少,出自明朝徐渭的《又启严公》:“誓将收桑榆之效,以毋贻桃李之羞,一雪此言,庶酬雅志”。

女子20岁被称为桃李年华。这些都是古时候指代年龄的称呼。古代男子年至二十便要在宗庙中行加冠之礼,以示成年。但体犹未壮,故称“弱冠”。而用桃李代称女子的20岁,是因为桃李用来比喻人的青春年少,出自明朝徐渭的《又启严公》:“誓将收桑榆之效,以毋贻桃李之羞,一雪此言,庶酬雅志”。

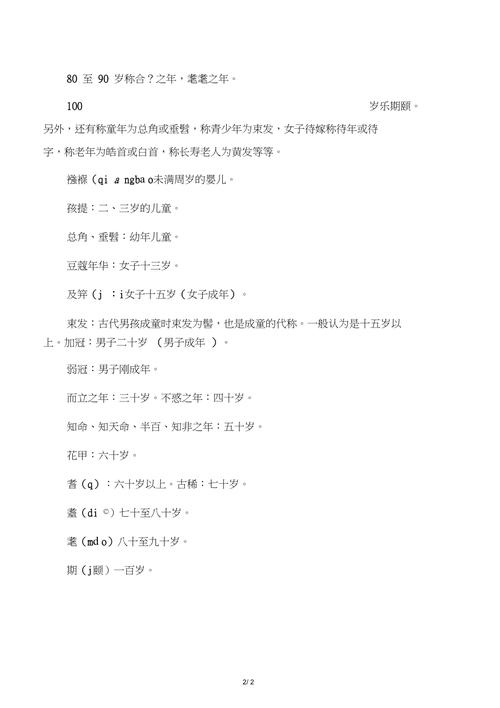

文言文年龄常识

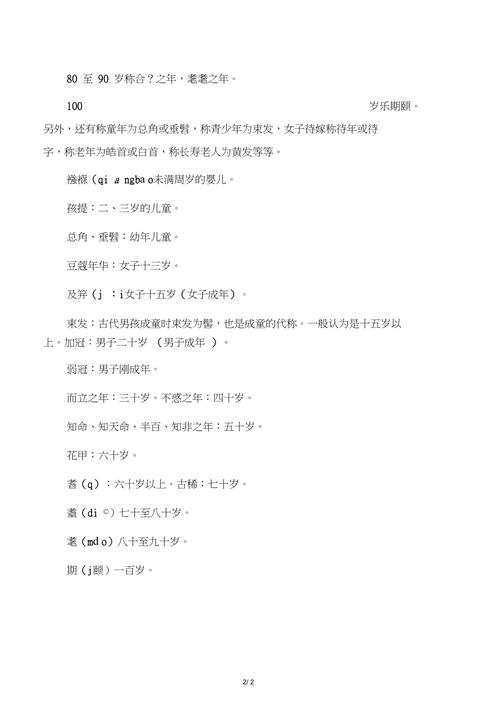

〖One〗、襁褓:本意是指包裹婴儿的被子和带子,后借指未满周岁的婴儿。孩提:两三岁的幼儿,亦作“孩抱”。颜师古注:“婴儿始孩,人所提挈,故曰孩提也。孩者,小儿笑也。”本词中“提”的本义是“抓住小孩两腋将其向上抱起”这个动作。“提携”等为其衍生词。

〖Two〗、少年时期 - 总角:指童年时代。- 垂髫:指童年。- 始龀:指童年时代。- 教数:9岁。- 外傅:10岁,出外就学。青年时期 - 金钗之年:女子12岁。- 舞勺:13岁。- 束发:指青少年,通常15岁左右。- 笄:女子15岁。- 待年:女子待嫁的年岁。- 二八:女子16岁。- 弱冠:男子20岁。

〖Three〗、十三四岁的少女。唐代杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。” 及笄 女子15岁。笄是古代妇女盘头发用的簪子。及笄,指女子至15岁时,把头发簪起,表示已成年。破瓜 女子16岁。古代文人把“瓜”字拆开,成为两个八字,因称16岁的女子为“破瓜之年”。谢词:“破瓜年纪小腰身”。

〖Four〗、古文中的年龄段分别是什么 二十弱冠、三十而立、四十不惑。五十知天命,六十花甲,七十古稀,八十耄耋 人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。 2至3岁称孩提。 女孩7岁称髫年。男孩7岁称韶年。 男孩8岁称龆年.。 幼年泛称总角。 10岁以下称黄口。 13岁至15岁称舞勺之年。

〖Five〗、中国古代对年龄的称谓 古代年龄称谓 在学习古文的过程中, 经常会碰到一些表达年龄称谓的词,如:“弱冠”、“耄耋”等。学生往往对此很费解。其实类似这样的词还很多,都是我们在学习古文的过程中所必须了解的知识。

古代文学常识纪年纪时

年号纪年法 我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示。以“元,二,三……”为序数,至去世为止。如:鲁僖公元年,鲁庄公十年。从西汉武帝建元起,以年号纪年,用“元,二,三……”为序,更换年号则重新开始。如:元嘉元年,汉末建安中,元和十年。

中国古代的纪年方法起源于用王公即位的年次来表示,如“鲁僖公元年”和“鲁庄公十年”。 自西汉武帝建元起,中国开始采用年号纪年法,以“元、三……”为序数,每位君主更换年号时重新开始计数,这一做法称为“改元”。例如:“景炎”年号之后,夏王改元。

中国古代文化常识:历法详解中国古代的纪年方法多种多样,主要有年号纪年法和干支纪年法。年号纪年法始于西汉武帝,如元嘉元年、建安中、元和十年,新君即位会改元,如景炎之变。干支纪年则以十干和十二支组合,如顺治二年乙酉四月和乾隆丁亥冬,东汉起采用此法。

【纪时法】我国古代纪时法主要有两种:『1』 天色纪时法。古人最初是根据天色的变化将一昼夜划分为十二个时辰,它们的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅(yu)中、日中、日昳(die)、晡(bu)时、枣没日入、黄昏、人定。『2』 地支纪时法。以十二地支来表示一昼夜十二时辰的变化。

教资考试文化常识中古代称谓有哪些重要知识点

〖One〗、古代年龄上的常考称谓有:垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童;黄发指老人;总角是八九岁至十三四岁的少年;豆蔻是十三四岁至十五六岁的女孩;束发是男子十五岁;弱冠是男子二十岁,表示成年;而立是男子三十岁;不惑是男子四十岁;知命是男子五十岁;花甲是六十岁;古稀是七十岁;耄耋指八九十岁;期颐指一百岁。

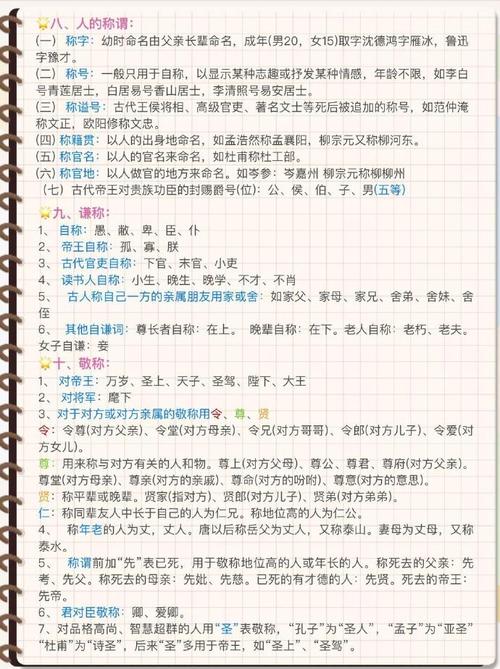

〖Two〗、古代文化常识精要汇总 古代称谓与礼仪 姓氏与姓名体系: - 姓氏:秦朝后统称为姓,区分家族。 - 名:成年后的个人标志,常与字相配。 - 字:解释名,用于自谦或尊称他人。 - 号:别名,表达个人志趣,如圣母皇太后的尊号。

〖Three〗、教资文化素养的套路:教资文化素养的套路是分为以下几个模块,一是历史常识,包括中国从古至今不同年份的重大历史事件及其重大历史事件所带来的影响和相关人物、西方历史重大事件等。在考试中会考察历史事件的意义或者是有些历史事件的别称。

古代文化常识中有关年龄的知识有哪些

〖One〗、古代年龄上的常考称谓有:垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童;黄发指老人;总角是八九岁至十三四岁的少年;豆蔻是十三四岁至十五六岁的女孩;束发是男子十五岁;弱冠是男子二十岁,表示成年;而立是男子三十岁;不惑是男子四十岁;知命是男子五十岁;花甲是六十岁;古稀是七十岁;耄耋指八九十岁;期颐指一百岁。

〖Two〗、古代文化常识 - 莫逆之交:表示“情投意合,友谊深厚的朋友”。- 不惑之年:指四十岁。- 垂髫:指女子十三岁。- 弱冠:指二十岁的少年。- 鼎:最初是一种炊具。- 按图索骥的骥:指良马。- 怀袖雅物:指扇子。- 科举考试:乡试、会试、院试、殿试。- 二〖Fourteen〗、史:不包括《史通》。

〖Three〗、古代的纪年法有好几种,有年次纪年法、年号纪年法、星岁纪年法、干支纪年法等,我们在这 里,对这几种纪年法逐一做简单介绍。 年次纪年法 古代最早的纪年法,就是年次纪年法。所谓年次纪年法,是指按照王公即位的年次进行纪 年,例如前770年,古人记为周平王元年、秦襄公八年等。

〖Four〗、古人的年龄有时不用数字来表示,不直接说出某人多少岁或者自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。对于关于年龄的常识作为高考中常考的古代文化常识,我们有必要对此了解一下。古代年龄称谓 垂髫:三四岁至八九岁的儿童。总角:八九岁至十三四岁的少年。豆蔻:十三四岁至十五六岁的少女。

〖Five〗、通过一定的解释说明,我们在理解记忆上就会轻松一些,知道了年龄的特殊称谓不但在常识积累方面有所提升,还能是的我们增长一定的文化涵养,在聊天和称呼的时候不至于说错而感到尴尬。

行政职业能力测验人文历史常识:其他

〖One〗、第四部分:常识判断 这部分主要测试法律知识的应用,涵盖宪法、民法商法、行政法等多领域的生活常识和人文历史知识。第五部分:资料分析 资料分析考察对图表、文字等信息的综合理解与分析,通常涉及数据图表和统计材料的解读。

〖Two〗、事业单位考试分两个阶段,一阶段是笔试,二阶段是面试。笔试一般会考《职业能力测验》和《公共基础知识》,前者和公考的《行测》基本一样,一般只是题量与题型难度有差别;后者包括面比较广泛,会涵盖政治、经济、科技、文化、历史、时事、哲学理论等等内容;另外还会有一定的专业科目考试。

〖Three〗、行测分为五个部分,分别是言语理解、常识、判断推理、数量关系、资料分析。国家公务员考试,指中央、国家机关公务员考试,时间相对比较固定,一般集中在10-11月份,简称“国考”。

〖Four〗、行政职业能力测验主要包括常识判断、言语理解与表达、数量关系、判断推理和资料分析等部分。 常识判断主要测查报考者在政治、经济、文化、科技等方面应知应会的基本知识以及运用这些知识进行分析判断的基本能力。

常识古代年龄和古代年龄分类的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于古代年龄分类的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~