古代文学常识纪年纪时

一天之内的纪时法:日出时叫做旦、早、朝、晨,日入时叫做夕、晚、暮、昏。太阳正中时称日中,将近日中时称隅中,太阳西斜称日昃,太阳落山称日入。古人一日两餐,朝食在日出之后、隅中之前,这段时间就叫做食时;夕食在日昃之后、日入之前,这段时间就叫做晡时。

纪年即记年代的方法。在中国,早在公元前2000多年就有了自己的历法。在相当长的历史时期内,中国使用的是“干支纪元法”,即把十天干和十二地支分别组合起来,每60年为一个周期。天干地支纪法可纪年、月、日、时,分别称为“年柱、月柱、日柱、时柱”。

古代的纪年和纪时方法丰富多样,尤其在一日之内的划分尤为细致。日出时的称谓有旦、早、朝、晨,象征着一天的开始。当太阳逐渐升高,接近正午,人们称之为日中,随后是隅中,表示接近正午的状态。日昃则指太阳西斜,接近下午,而日入则标志着一天的结束。

古代文化常识是指古代称谓习惯、历法、节气、职官定位、地理、礼仪、古代音律、科举制度、宗法等文化内容的统称。如历法中细分为纪年法、纪月法、纪日法、纪时法。纪年法:年号纪年法:我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示。以“元,二,三……”为序数,至去世为止。

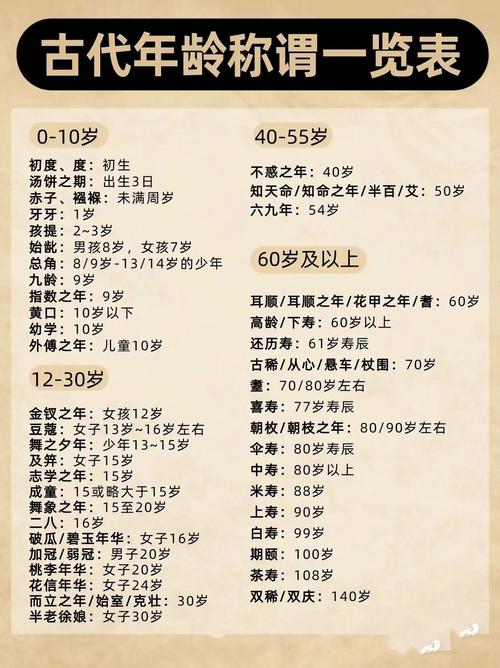

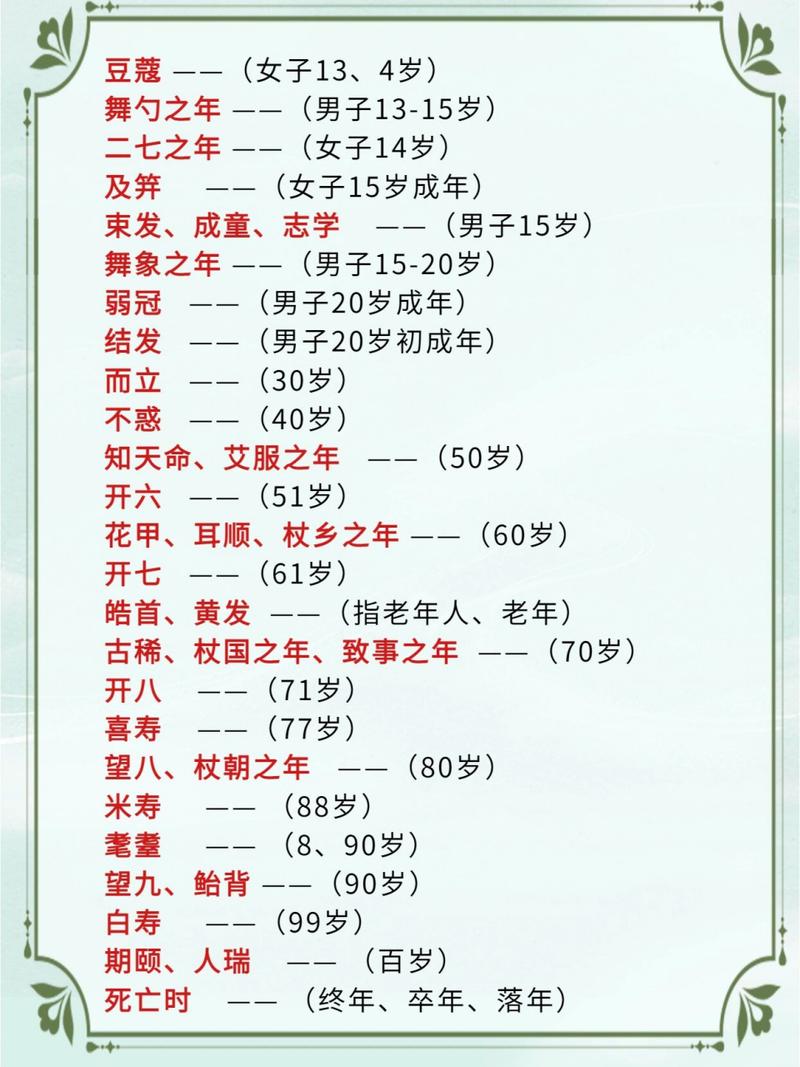

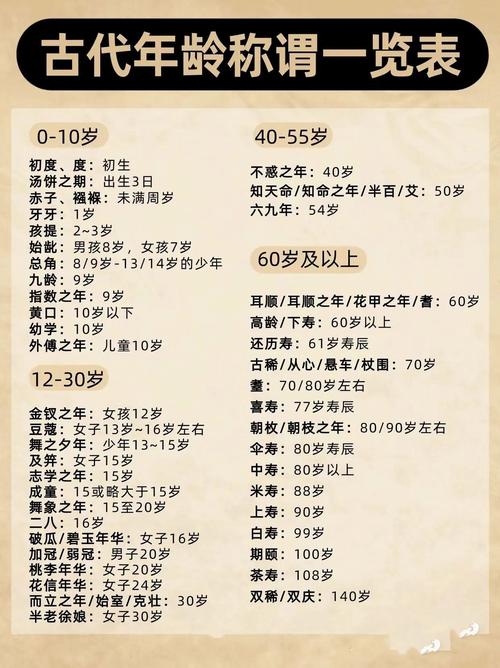

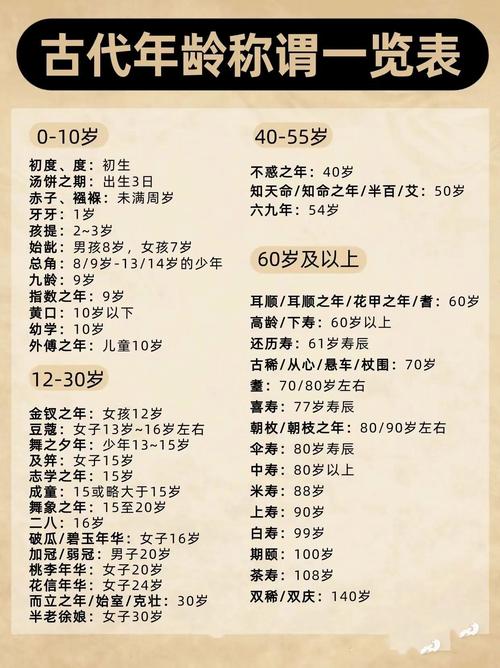

年龄文化常识

〖One〗、龆年:10岁以下的儿童。黄口:10岁(女)的儿童。髻年:12岁(女)的儿童。金钗之年:13-14岁(女)的青少年。豆蔻年华:13-15岁的青少年。舞勺之年:15岁(女)的少年。及笄之年:15岁(男)的少年。碧玉年华:16岁(女)的少女。花蓓(信)年华:出嫁的年龄。

〖Two〗、古人对1到108岁的称呼,蕴含着独特的韵味,是文化常识中的重要部分。在现代生活中,我们常直接称年龄,但在古代,每一年龄段都有其特有称谓,展现出丰富的文化内涵。幼年时期,古人以“度”指新生儿,婴儿出生三日被称为“汤饼之期”。未满周岁称为“赤子”或“襁褓”。

〖Three〗、古代男子十八岁称什么?在古代,十八岁并没有特定的专称。通常情况下,男子二十岁才会行加冠礼,表示已成年,这个时期被称为“弱冠”。

〖Four〗、不惑是男子四十岁;知命是男子五十岁;花甲是六十岁;古稀是七十岁;耄耋指八九十岁;期颐指一百岁。12岁(女)——金钗之年;13岁(女)——豆蔻年华;15岁(女)——及笄之年;16岁(女)——碧玉年华;20岁(女)——桃李年华;24岁(女)——花信年华;至出嫁——摽梅之年;至30岁(女)——半老徐娘。

〖Five〗、古人的年龄有时不用数字来表示,不直接说出某人多少岁或者自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。对于关于年龄的常识作为高考中常考的古代文化常识,我们有必要对此了解一下。古代年龄称谓 垂髫:三四岁至八九岁的儿童。总角:八九岁至十三四岁的少年。豆蔻:十三四岁至十五六岁的少女。

关于年龄的传统文化常识

岁称为花甲或耳顺之年,70岁称为古稀之年,80岁称为杖朝之年,90岁称为鲐背之年,100岁称为期颐之年。在中国传统文化中,对于不同年龄阶段的人,有着不同的称谓,这些称谓反映了社会对不同年龄群体的尊重、关怀与期待。

婴儿期:不满一周岁的婴儿被称为“襁褓”,意指包裹婴儿的布。黄口则指幼儿,大约在10岁以下。初生婴儿的满月宴称为“汤饼宴”,而婴儿两三天的阶段也有“汤饼之期”的称呼。 童年期:8岁至15岁左右的儿童,正值换牙期,被称为“龀”或“童龀”。

- 童年、青年时期:8岁的孩子开始换牙,称为“龀”、“童龀”、“总角”。10岁以上的孩子可以用“黄口”指代。- 女子年龄称谓:12岁称“金钗”,13至15岁称“豆蔻”,15岁称“及笄”,20岁称“桃李”,24岁称“花信”,而过24岁的女子则不再有特定的称谓。

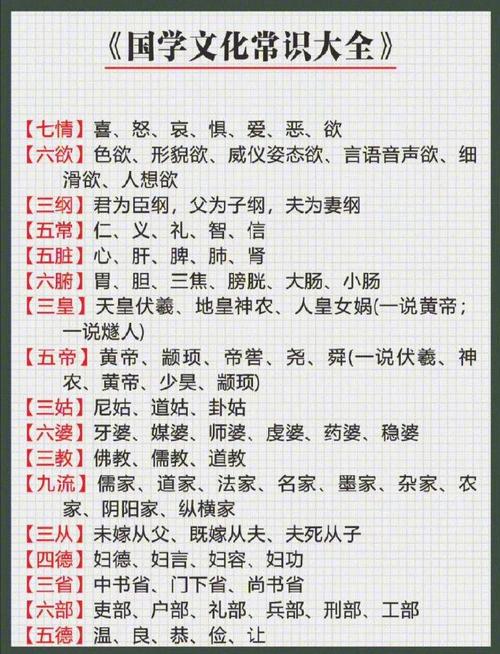

20个中国的传统文化常识集锦

高中语文文学常识集锦从中国上古到秦始皇统一中国(公元前221年)期间的文学,叫先秦文学。神话产生在文字发明以前。神话中充满了丰富的想象,是中国浪漫主义文学的源头。在中国流传最广的神话是“女娲补天”、“后羿射日”、“精卫填海”、“嫦娥奔月”等。

【十二生肖】〖中国〗子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。

后来,禹的儿子启继承了王位,建立了第一个奴隶制王朝夏朝(约公元前22世纪公元前17世纪)。 1相传在4000多年前的夏朝,就开始有了历法,所以人们都把中国古老的传统历法叫夏历。 中国古代历史常识 奴隶社会 夏朝:奴隶社会的形成时期。

篇一 《尚书》是中国最早的一部(历史文献)总集,相传由(孔子)选编。(《诗经》)是中国最早的一部诗歌总集,收西周至春秋中期各地方民族及朝庙乐章共305首。(《左传》)是中国第一部叙事编年体史书,在历史、文学和语言方面,都有很高的成就。

文化常识 初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。 三国:魏、蜀、吴。

苏轼私识范仲淹文化常识

垂髫(tiáo)。它指三四岁到八九岁的孩子,男女不分。《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。”总角。它指八九岁到十三四岁的少年。上文“轼始总角”,意为苏轼才十来岁。豆蔻。指十三四岁的少女。束发。指男子十五岁。弱冠。指男子二十岁。而立。指男子三十岁。

①我知道范公的为人;②我见到范公的为人;③我听说范仲淹的人品;④我了解范仲淹的为人。

首先,垂髫代表的是三四岁至八九岁的孩童阶段,男女皆适用,如陶渊明在《桃花源记》中描述的“黄发垂髫,怡然自乐”的场景。其次,总角特指八九岁至十三四岁的少年时期,如文中提及的苏轼“始总角”,意味着他当时正值青少年阶段。豆蔻则专指少女的十三四岁,这是一个充满青春气息的年龄阶段。

庆历三年,苏轼年幼时,便有机会入乡校学习。一日,有位来自京师的读书人带来了鲁人石守道的《庆历圣德诗》,苏轼在一旁悄悄阅读并能背诵。他向老师询问诗中所颂扬的十一人是何许人也,老师对此感到惊奇,告诉他是韩琦、范仲淹等四位杰出人物。

文言文阅读苏轼私识范仲淹的阅读答案 苏轼私识范仲淹 庆历①三年,轼始总角,入乡校。士有自京师来者,以鲁人石守道作《庆历圣德诗》示乡先生②,轼从旁窃观,则能诵习其词,问先生以所颂十一人者何人也。

苏轼私识范仲淹文言文翻译庆历三年,苏轼正是十二三岁的年龄,进入乡下的私塾学习,有一位从京师来的读书人,拿鲁地人石守道写的《庆历圣德诗》给私塾的老师看。

古代文化常识中有关年龄的知识有哪些

不惑之年:40岁(男)的中年。知命之年、半百:50岁(男)的中老年。花甲、平头之年、耳顺之年、杖乡之年:60岁(男)的老年。古稀、杖国之年:70岁(男)的老年。喜升纯弊寿:80岁(男)的老人。冀衍耄耋:期望父亲身体健康,永享高龄(寿),活到八九十岁。

古代年龄上的常考称谓有:垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童;黄发指老人;总角是八九岁至十三四岁的少年;豆蔻是十三四岁至十五六岁的女孩;束发是男子十五岁;弱冠是男子二十岁,表示成年;而立是男子三十岁;不惑是男子四十岁;知命是男子五十岁;花甲是六十岁;古稀是七十岁;耄耋指八九十岁;期颐指一百岁。

古人对1到108岁的称呼,蕴含着独特的韵味,是文化常识中的重要部分。在现代生活中,我们常直接称年龄,但在古代,每一年龄段都有其特有称谓,展现出丰富的文化内涵。幼年时期,古人以“度”指新生儿,婴儿出生三日被称为“汤饼之期”。未满周岁称为“赤子”或“襁褓”。

古人的年龄有时不用数字来表示,不直接说出某人多少岁或者自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。对于关于年龄的常识作为高考中常考的古代文化常识,我们有必要对此了解一下。古代年龄称谓 垂髫:三四岁至八九岁的儿童。总角:八九岁至十三四岁的少年。豆蔻:十三四岁至十五六岁的少女。

古代年龄称谓用什么表示

人生各个年龄段,用古语称呼:年龄段为童年:不满周岁——襁褓;2~3岁——孩提;7岁(女)——髫年;8岁(男)——龆年;幼年泛称——总角;童年——垂髫;10岁以下——黄口;12岁(女)——金钗之年;13岁(女)——豆蔻年华;13~15岁——舞勺之年;青少年——束发。

、束发:指青少年。 一般指15岁左右,这时应该学会各种技艺。1及笄之年——指15岁(女)。 “笄”,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁。1破瓜年华、碧玉年华——指16岁(女)1舞象之年——指15~20岁 1桃李年华——指20岁(女)1弱冠——指20岁(男)。

根据文本内容,我总结了古代文言文中表示不同年龄段的词语如下: 总角:指幼年儿童,大约2-10岁。 垂髫:指童年,大约3-9岁。 豆蔻年华:指女子十三四岁。 及笄:指女子十五岁。 破瓜:指女子十六岁。 弱冠:指男子二十岁。 而立之年:指男子三十岁。

文化常识年龄和文化常识年龄称谓的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于文化常识年龄称谓的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~