欧阳修不喜释氏文化常识

欧阳修不喜释氏 欧阳文忠公不喜释氏。士有谈佛书者,必正色视之,而公之幼子字“和尚”。或问:“公既不喜佛,而以和尚名子何也?”公曰:“所以贱之也,如今人以牛驴名小儿耳。”问者大笑,且伏公之辨也。【注释】①欧阳文忠公:即北宋政治家、文学家欧阳修,他死后谥“文忠”。

综上所述,“士”这一概念在古代中国社会中扮演了多维度、多层次的角色,从成年男子到知识分子、知识界乃至官僚阶层的通称,其内涵与外延随着时代的发展不断丰富与深化,对整个社会文化、政治、教育体系产生了深远的影响力。

阳修不喜释氏 欧阳修不喜欢佛教,谈佛教的读书人,欧阳修定板着脸看对方,而欧阳修年幼的儿子字“和尚”,有人问:“你既然不喜欢佛,却为什么用‘和尚’给儿子命名呢?”欧阳修说:“因为都鄙践它,如今用牛驴的名字为小儿子命名。”提问的人大笑,而且佩服他的辩解力。 欧阳修不喜释氏 欧阳文忠公不喜释氏。

苏辙记述苏轼的读书过程是:“初好贾谊、陆贽书,论古今治乱,不为空言。既而读《庄子》,喟然叹息曰:‘吾昔有见于中,口未能言。今见《庄子》,得吾心矣!’……后读释氏书,深悟实相,参之孔、老,博辩无碍,浩然不见其涯也。

苏辙在《东坡先生墓志铭》中说:“谪居于黄……读释氏书,深悟实相,参与孔老,博辨无碍。”东坡在给朋友的信中也提到:“人生悲乐,过眼如梦幻,不足追惟。”(《与王庆源》)可见,深重的不幸把苏轼逼到绝境,而他茫然间一擡头却看见佛光,晶莹而灵动。如《答径山琳长老》:与君皆丙子,各已三万曰。

【注释】①欧阳文忠公:即北宋政治家、文学家欧阳修,他死后谥“文忠”。②释氏:佛教,因为佛教创始人为鳊释迦牟尼,故称释氏。【文化常识】士。“士”本指成年男子。《论语》上说:“士不可以不弘毅,任重而道远。”古代有“四民”之说,即士、农、工、商。

军考语文文化常识大全

军校考哪些文化知识 高中生士兵文化统考科目为“3+综合”,“3”指语文、数学、英语,“综合”由政治、物理、化学三科组成。考试总成绩满分为600分,其中语文、数学成绩满分各为150分,英语成绩满分为100分,“综合”成绩满分为200分(其中政治成绩占80分,物理、化学成绩各占60分)。

军考文化科目统考有三大类别:一是解放军和武警部队院校生长军(警)官招生文化科目统考,分为高中毕业生(含同等学力)士兵和大专毕业生士兵两类;高中毕业生(含同等学力)士兵考试科目:语文、数学、综合(政治、物理、化学)和英语。

军考考的科目有语文、数学、英语、化学、物理、政治、军政综合知识、分析推理、基本常识、军事知识、政治理论。广义军考是指中国人民解放军院校招生考试。狭义军考是指中国人民解放军院校招生。

服役的军人报考军校,主要考试的是军事科目和文化科目。军事科目包括军事理论知识和政工理论知识;文化科目考试的主要包括高中语文、数学、物理、化学、英语等。

参军以后符合大专士兵考军校的战士可以在部队考军校;大专生士兵考军校分为4类、有9个科目,其中包含:大学语文、大学英语、科学知识综合(含:高数、地理、物理、化学、历史)军事知识和政工知识。具体的大专毕业生士兵考军校的考试科目查看即可。大专生士兵考军校的政策看上面的军考政策的链接即可。

首先参加团一级的预考,统一体检。在这一次中,淘汰一部分,而后确定考学苗子,剩下的由团统一组织进行文化补习。而后在6月中旬参加军队院校的统一考试。在不对考学相比在高考多了大专。内容:语文、数学、英语、军事理论、化学、物理、政治、军事技能。在8月上旬可以拿到通知书。

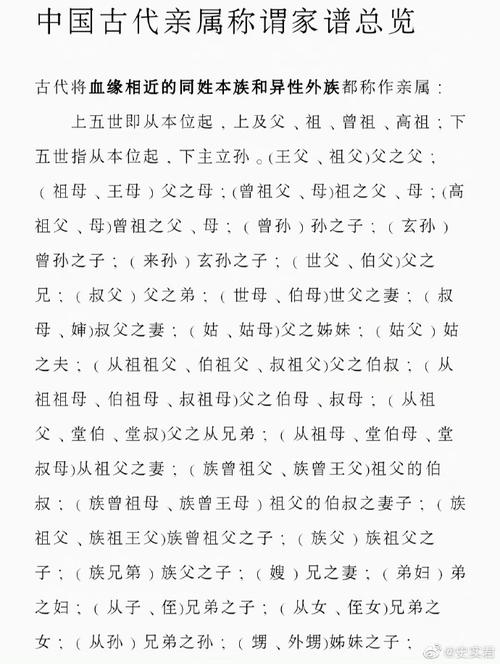

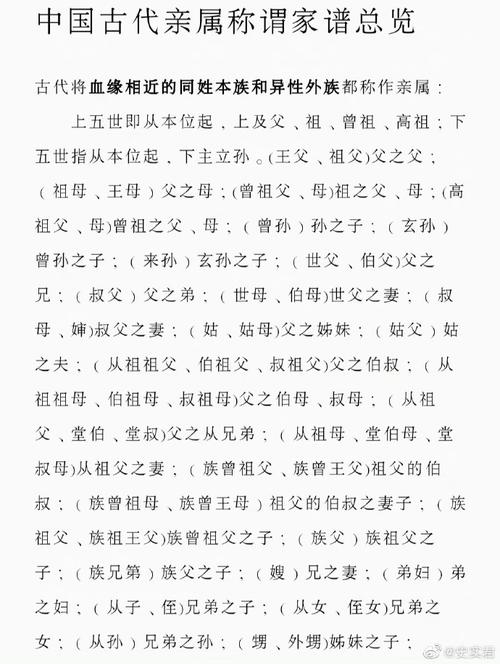

古代文化常识之古代人称称谓

〖One〗、号,是指中国古代人于名、字之外的自称。如苏轼字子瞻,别号东坡居士。号多为自己所起,亦有他人所起。与名、字无联系。中国古代人于名、字之外的自称。简称号。在古人称谓中,别号亦常作为称呼之用。

〖Two〗、- 称籍贯,指用籍贯之名来称呼某人,如唐代诗人孟浩然是襄阳人,故而人称孟襄阳;张九龄是曲江人,故而人称张曲江。- 称官地,指用任官之地的地名来称呼某人,如《赤壁之战》:“豫州今欲何至?”是因为刘备曾任豫州刺史,故以官地称之。

〖Three〗、古代称谓文化常识如下:直称姓名 『1』自称姓名或名。如五步之内,相如请得以颈血溅大王矣庐陵文天祥自序其诗。『2』用于介绍或作传。如遂与鲁肃俱诣孙权,柳敬亭者扬之泰州人。『3』称所厌恶、所轻视的人。如不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后。

〖Four〗、古代称谓文化常识包括以下几个方面: 直称姓名 - 自称姓名或名:例如,在《史记》中记载:“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣庐陵文天祥自序其诗。”- 用于介绍或作传:如《三国志》中记载:“遂与鲁肃俱诣孙权,柳敬亭者扬之泰州人。

〖Five〗、称籍贯:如孟浩然是襄阳人,张九龄为曲江人,籍贯常用于称呼。称郡望:如韩愈以“昌黎韩愈”自称,因家族为唐代望族。称官名:如孙权因其官职“讨虏将军”而被尊称为“孙讨虏”。称爵名:如寇准的爵号“莱国公”,莱公是其省称。称官地:如贾岛因曾任长江县主簿,故世称贾长江。

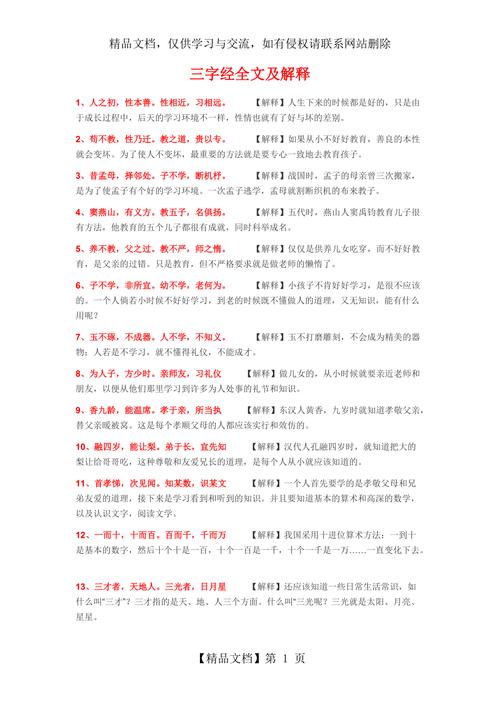

从三字经中,学到了那些古代文化常识?举10个例子说明

〖One〗、从三字经中可以学到的古代文化常识有:三光,日、月、星。三纲,君、臣、义。四时,春、夏、秋、冬。四方,南、北、西、东。五行,水、火、木、金、土。五岳,岱、华、嵩、恒、衡。四民,士、农、工、商。五常,仁、义、礼、智、信。六畜,马、牛、羊、鸡、犬、豕。

〖Two〗、古时候,有一个学者叫苏秦。苏秦自幼家境贫寒,连书都读不起。为了维持生计和读书,他不得不时常卖自己的头发或者帮别人打短工,后来又离乡背景到了齐国拜师学艺。经过一年的学习,苏秦认为自己已经把老师的本领都学到了,便迫不急待告别老师和同学,去闯荡天下。

〖Three〗、“孔融让梨”、“女娲补天”、“大禹治水”、“卧薪尝胆”、“立木为信”、“韦编三绝”、“孔子拜师”、“赵普夜读”、“编蒲抄书”、“孙敬悬发”、“苏秦刺股”、“车胤囊萤”、“孙康映雪”等等,我们在这些有趣的故事中学到伦理思想和道德准则,懂得许多做人做事的道理。

〖Four〗、孟母说:“这才是孩子居住的地方。”就在这里定居下来了。等孟子长大成人后,学成六艺,获得大儒的名望,君子以为这都是孟母逐步教化的结果。孟母断机 孟母姓仉(zhang)氏,是孟子的母亲。丈夫死后,和儿子孟子生活在一起,为了教育儿子曾经三次搬家。

〖Five〗、国学也是一门文化,我们要把国学投入到生活学习中去,做个有道德、有文化、有理想的人。 《三字经》读后感7 《三字经》是灿烂的中华文化的精华,是我国古代历史文明送给每一个中国人的珍贵遗产,它易读、易记、易理解。《三字经》里面包含了自然常识、历史故事、道理常规。教会了我们做人的道理,还教会了我们要勤奋学习。

〖Six〗、读《三字经》,让我懂得谦让、孝顺是中华民族的传统美德。“融四岁,能让梨,弟于长,宜先知”是讲孔融四岁就知道把大梨让给哥哥;“香九龄,能温席,孝于亲,所当执”是讲黄香九岁就知道用身体把被窝焐暖让父亲休息;“首孝弟,次见闻。

古代文化常识祭祀

古代文化知识:赐姓,持节,践祚,薨,进士,谥号,祭祀,黜陟使,御史,母忧,礼部,弱冠 赐姓——天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。持节——古代使臣奉命出行,必执节以为凭证。践祚——走上阼阶主位,古代庙寝堂前两阶,主阶在东,称阼阶。阼阶上为主位。指即位,登基。

郊祭,古代帝王在城南主持的祭祀仪式,起源于周朝,象征君权天授,天子为天命的承载者,是神权的代表。郊祀是所有祭祀中最庄严、最重要的活动,由天子亲自主持。参与人员需穿戴冕服,天子从九卿中挑选参与。

指古代帝王、诸侯或大夫、士为维护宗法制而设立的祭祀祖宗的处所。《易·震》:“出,可以守宗庙社稷。”孔颖达疏:“君出则长子留守宗庙社稷。”后世自大夫以下皆称家庙。 王室的代称。《汉书·霍光传》:“伊尹相冲哪殷,废太甲以安宗庙。

古代祭祀礼仪中,重要的组成部分包括牺牲和三牲。牺牲特指祭祀时用的毛色纯体全的牲畜,最初主要指牛、羊、猪,后来也有以鸡、鱼、猪替代。三牲一词既可指祭祀用的牛、羊、猪,也可指夏、商、周三代的祭祀牺牲总称。祭祀时,人们会用玉帛和纯色的牺牲,强调诚信和敬意。

在古代,祭祀仪式中使用的祭品被称为“牺”,这是古代祭祀用品的一种。 “牲”通常指的是猪、牛、羊等家畜,这些动物在古代被用作祭祀的牺牲品。 将“牺”与“牲”合用,意味着在祭祀时所使用的家畜,它们被视为对神灵的献祭。

古代的礼仪常识,贯穿了社会生活的各个方面。从祭祀的“五礼”到个人成长与交往的“嘉礼”,从官方交往的“宾礼”到军旅之事的“军礼”,再到丧葬的“凶礼”,每一种礼仪都有其独特的意义与规则。这些礼仪不仅展现了古代社会的等级观念与道德规范,也为后人提供了了解古代文化与社会秩序的窗口。

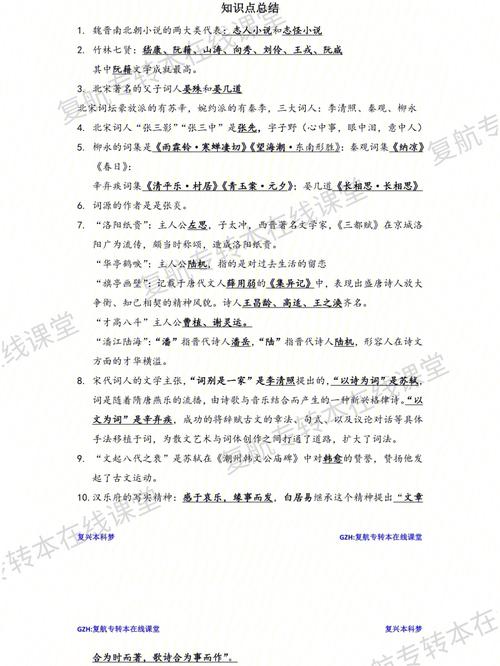

高中古代文化常识知识点总结

唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。并称“韩柳”的是韩愈和柳宗元,他们是唐朝古文运动的倡导者。一门父子三词客:苏洵(老苏)、苏轼(大苏)、苏辙(小苏)。

东向 在中国古代,君臣议事于朝廷之上,是以向南的座位为尊的。但在宾主之间,一般以向东的座位为尊,其次是向南的座位,再其次是向北的座位,最末位是向西的座位,因此古人常常以请人东向坐来表示对人的尊敬。

首先,总结一些特殊的实词:通假字、典型的古今异义、词性活用和一词多义现象,这样总结下来一是拓宽思路,提高迁移能力,二是掌握扎实,记忆深刻。其次,总结一些虽不特殊但却很重要的实词:在现代汉语中仍有生命力、仍在使用的实词和书下注释中的实词。

中国古代文化常识汇总目录:人的称谓古代职官天文历法古代地理科举制度风俗礼仪饮食器用音乐文娱文史典籍目录辞书十一古代军制 人的称谓 【636f7079e79fa5e9819331333433623736直称姓名】大致有三种情况:『1』自称姓名或名。

中国文化博大精深,包含了丰富的常识元素。以下是一些重要的知识点概述: 五行:金、木、水、火、土,是古代哲学中的基本元素。 八卦:乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑,象征宇宙的八个基本状态。 五音:宫、商、角、徵、羽,中国传统音乐的五个基本音阶。

然后再探讨下一个知识点。这样做有三个好处:一是将课文中零散的知识归类成系统,建立知识链条。二是教师们在传播零散的古代文化知识时可以采用专题讲座的方法。三是给学生提供一种研究性学习的方法,打开思路,养成良好的治学习惯。

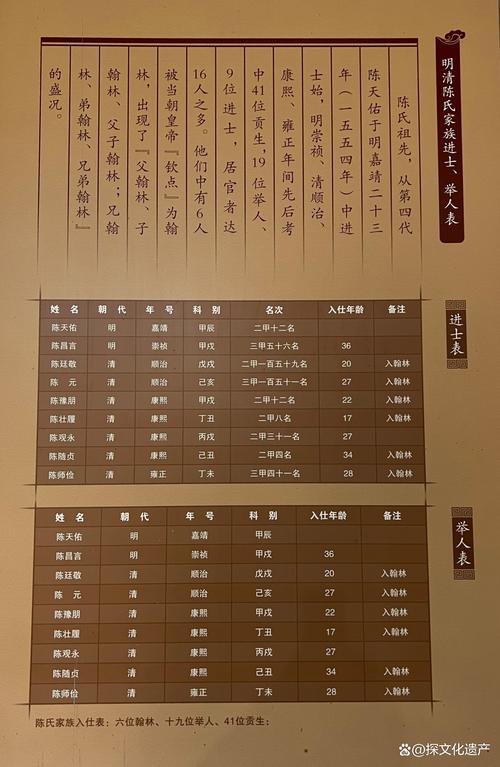

进士的文化常识

在中国古代,成为进士不仅是文人仕途上的重要一步,也是社会地位和荣誉的象征。进士不仅代表了个人才华的展现,也是家族荣耀的体现。科举制度作为一种选拔人才的机制,在中国古代社会发挥了重要作用,对文人阶层产生了深远影响。

进士榜用黄纸书写,因此被称为黄甲,也称为金榜。考中进士则称为金榜题名,意味着获得了官职资格。进士科在宋代备受重视,成为仕途晋升的重要途径。其中,进士一甲的第一名即为状元,可直接授官为宰相,其地位崇高。状元之下依次为榜眼、探花,同样可以凭借进士身份迅速步入仕途,成为朝廷重臣。

院试中榜者为“秀才”,乡试中榜者为“举人”,会试中榜者为“贡士”,殿试中榜者为“进士”。举人中的第一名为“解元”,贡生中的第一名为“会元”,进士中的第一名为“状元”。一个考生,假若能连获上述三个第一名的话,那他就是“连中三元”了。

古代文化知识:赐姓,持节,践祚,薨,进士,谥号,祭祀,黜陟使,御史,母忧,礼部,弱冠 赐姓——天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。持节——古代使臣奉命出行,必执节以为凭证。践祚——走上阼阶主位,古代庙寝堂前两阶,主阶在东,称阼阶。阼阶上为主位。指即位,登基。

进士文化常识

在中国古代,许多著名的文人雅士都曾是进士,如唐代的白居易、柳宗元、杜牧、王勃、王昌龄、韩愈,以及宋代的欧阳修、司马光、王安石、苏轼等。据史料记载,我国一千三百多年的科举制度史中,至少有98749人考取了进士资格。在科举时代,贡士参加殿试后,被录取者不论是列在三甲之内的都称为进士。

进士科在宋代备受重视,成为仕途晋升的重要途径。其中,进士一甲的第一名即为状元,可直接授官为宰相,其地位崇高。状元之下依次为榜眼、探花,同样可以凭借进士身份迅速步入仕途,成为朝廷重臣。而二甲、三甲的进士同样具备较高的社会地位,他们的仕途之路也相对顺畅。

科举记忆法 明清时期的考试共分四级,分别是“院试、乡试、会试、殿试”。院试中榜者为“秀才”,乡试中榜者为“举人”,会试中榜者为“贡士”,殿试中榜者为“进士”。举人中的第一名为“解元”,贡生中的第一名为“会元”,进士中的第一名为“状元”。

古代文化知识:赐姓,持节,践祚,薨,进士,谥号,祭祀,黜陟使,御史,母忧,礼部,弱冠 赐姓——天子据某人祖先所生之地或其功绩而赐予姓氏。持节——古代使臣奉命出行,必执节以为凭证。践祚——走上阼阶主位,古代庙寝堂前两阶,主阶在东,称阼阶。阼阶上为主位。指即位,登基。

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

士的文化常识和文化常识3000个的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于文化常识3000个的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~