关于年龄称谓的文学常识

对辈分或年龄高于自己的亲属,称呼时可在其称呼前加“家” 字,如“家父”、“家叔”、“家兄”等。 对辈分或年龄低于自己的亲属可直呼其名,或使用其爱称。 在家庭内直接称呼时,不必加“家”。 对他人的亲属应采用敬称。对其长辈可在其称呼前加“尊”字,如“尊母”、“尊兄”等。

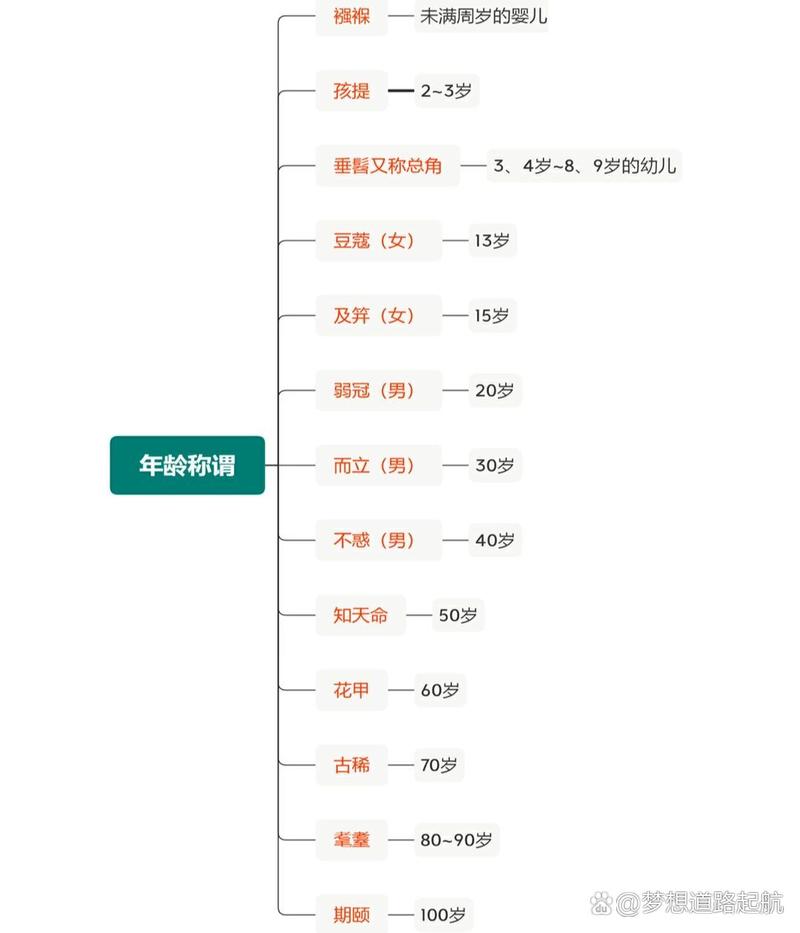

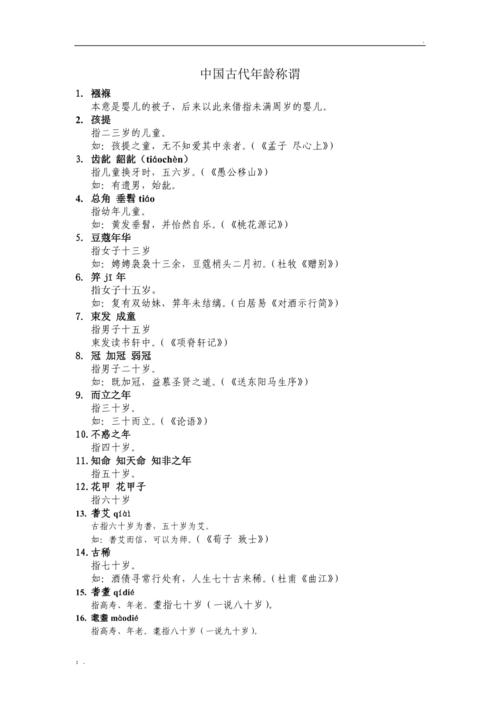

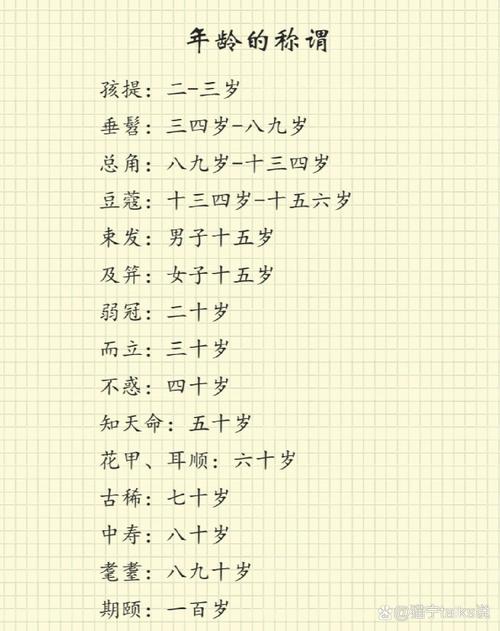

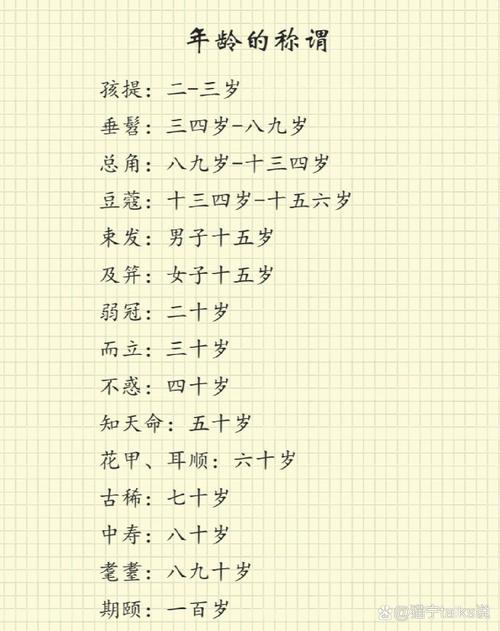

年龄称谓是古代指代年龄的称呼,古人的年龄有时候不用数字表示,而是用其他称谓来表示,大多是记载在书籍之中,然后被沿用至今。关于古人的年龄称谓也是事业单位中有关文学常识考试的一个重点,下面就由老师给大家做一个系统的概括和总结,以方便学生巧记和做题。初度:生日之时。

年龄的称谓:孩提、垂髫、黄口、总角、豆蔻、束发、及笄、弱冠、而立、不惑、知命、花甲、古稀、耄耋、期颐。 语文文学常识 1 唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

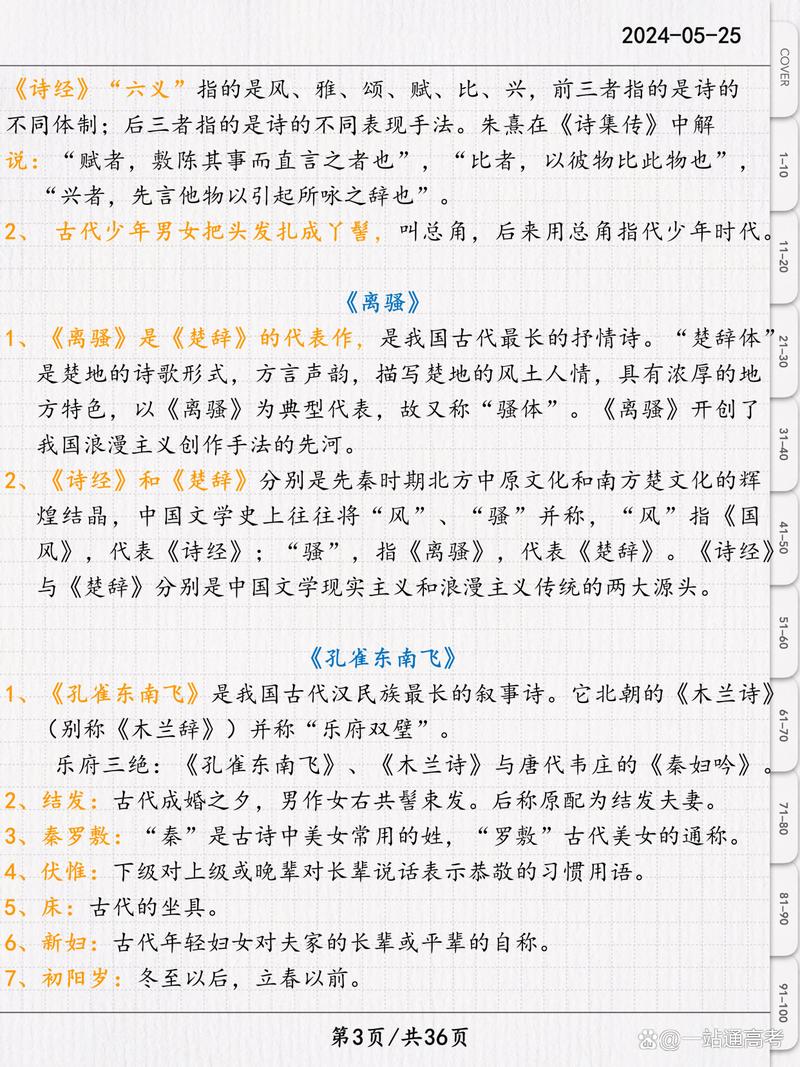

C骚体,古典文学 体裁 的一种。起于战国时楚国 ,以大诗人屈原所作《离骚》为代表,并因此而得名。这类作品,富于抒情成分和浪漫气息;篇幅较长,形式也较自由;多用“兮”字以助语势。

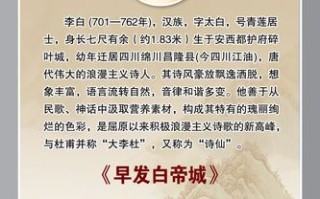

人的称谓:(一)称字:幼时命名由父亲长辈命名,成年(男20,女15)取字沈德鸿字雁冰,鲁迅字豫才。(二)称号:一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感,年龄不限,如李白号青莲居士,白居易号香山居士,李清照号易安居士。

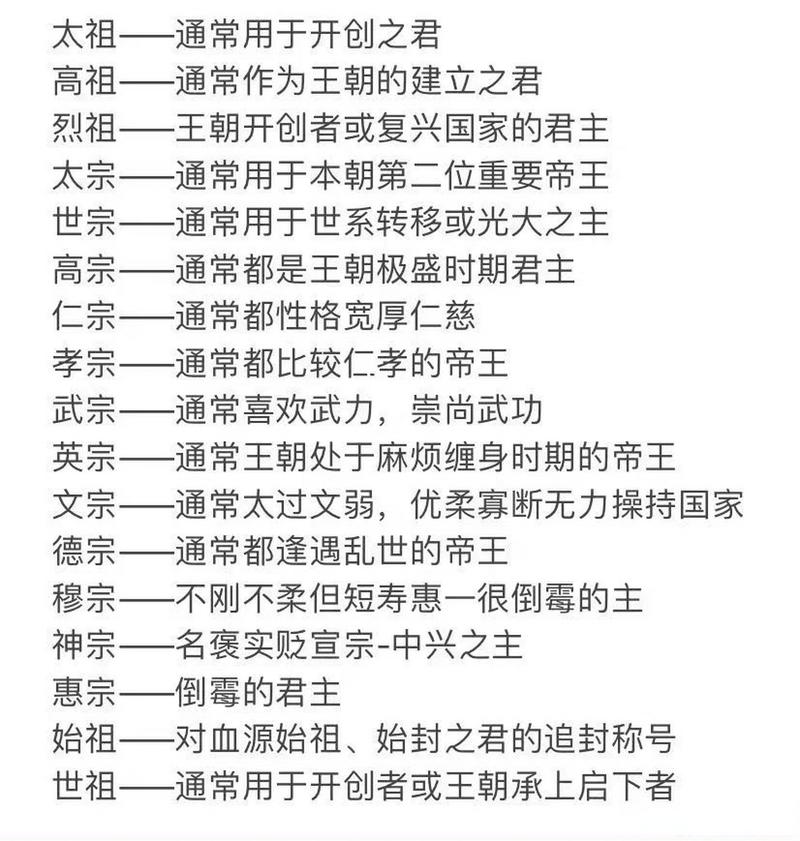

古代皇帝的庙号都代表什么意思

〖One〗、太祖、高祖:用于开国立业的帝王。太宗、圣祖:在国家发扬光大的贤主。 世宗:通常是守成令主,但也可能意味着世系传承出现问题。 仁宗、圣宗、孝宗、睿宗:代表明君贤主。 世祖:被视为中兴之主。 哲宗、兴宗、成宗:守成之君,功绩一般。 宪宗、宣宗:功业不足,有功有过。

〖Two〗、庙号是指皇帝死后,在太庙里对其进行祭祀时的称呼,庙号写在神主木牌上。开国皇帝一般称为“祖”,例如汉高祖、唐高祖、宋太祖、明太祖,继承者一般称为“宗”,例如著名的唐太宗,还有皇太极被称为清太宗。当然,也有称呼为“世祖”的,例如元世祖忽必烈。

〖Three〗、庙号,是皇帝死后,在太庙(皇帝的家庙)立室祭祀他时给他特立的名号。在上古时期,帝王在生前死后都用的是同一个名字。后来,人们觉得直呼已死的先帝、先王有些不妥。于是,夏商时祭祀时就用他们的生日天干来称呼,以表示恭敬。如夏朝太康、少康、孔甲,商朝的祖甲、帝乙等等。

〖Four〗、庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号,一般认为,庙号起源于商朝,如太甲为太宗、太戊为中宗、武丁为高宗(成汤有可能是太祖)。庙号最初非常严格,按照「祖有功而宗有德」的标准,开国君主一般是祖、继嗣君主有治国才能者为宗。

指出下面称呼中包含的文化常识,并且再个举一二例

〖One〗、满酒的时候,一般不管杯中还有多少,先倒满,请对方喝干,然后再倒满,再喝干,然后再倒满,这是满两个酒。 莘县和冠县的规矩里面,有倒两个陪一个的说法。

〖Two〗、鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

〖Three〗、称谓后附提称语,用于文言书信,如,运使学士阁下(王安石《上杜学士言开河书》)、虹生〖Fourteen〗、兄亲家年大人情右(龚自珍《与吴虹生书》);再如,某公道席、某先生台鉴、母氏慈鉴、贤弟如晤,等。现将常见提称语列表如下: 这里再对较常见的提称语约略作些解释。

〖Four〗、称谓之后,一般要缀以对应的词语来表达敬意,例如前面提到的台端、台甫等等,这类词语称为提称语。提称语与称谓有对应的关系,其中有些可以通用,但大部分都有特定的使用对象。给父母写信,膝下一词用得比较多,源出出于《孝经》:故亲生之膝下,以养父母日严。

死后称呼文学常识

【称谥号】古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公,王翱为王忠肃公,左光斗为左忠毅公,史可法为史忠烈公,林则徐为林文忠公。而称奸臣秦桧为缪丑则是一种“恶谥”。

先君、先父:对已经故去的值得尊重的人的称呼。9 令尊、令郎:对对方家人的尊称(令是美好的意思)。10 家严、家慈:对己方父母的称呼(由于是己方的父母,所以不可用赞美之辞,比如令尊之类;而由于是父母,古人注重孝道,又不可随意使用谦称,父严母慈,所以使用家严、家慈来称呼)。

称呼的15个常识 称呼的15个常识 古人对各年龄段的称呼 度:小儿初生之时。 总角:八九岁至十三四岁的少年。 金钗之年:女孩12岁。豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

选项中有关文学常识的表述,往往会在朝代、管理部门、人物等方面偷偷的改换其它的内容,迷惑考生,思考时,一定要细心辨别。 例如本题选项B则是考查古代对帝王等称谓的文学常识。 1 试题分析:此题考查对原文有关内容的概括和分析能力。 解答此题要在准确把握文意的基础上,带着选项回到原文进行比较分析,作出判定。

⑥称谓前加先,表示已死。⑦对尊长者和同于朋辈间的称谓有:君、子、公、足下、先生、大人等。11.年龄称谓(代称):①垂髫 指三四岁~八九岁儿童。②总角 指八九岁~十三四岁少年。③豆蔻指十三四岁~十五六岁的少年。④束发:男子十五岁。⑤弱冠:男子20岁,表示已成年。⑥而立:是男子三十岁。

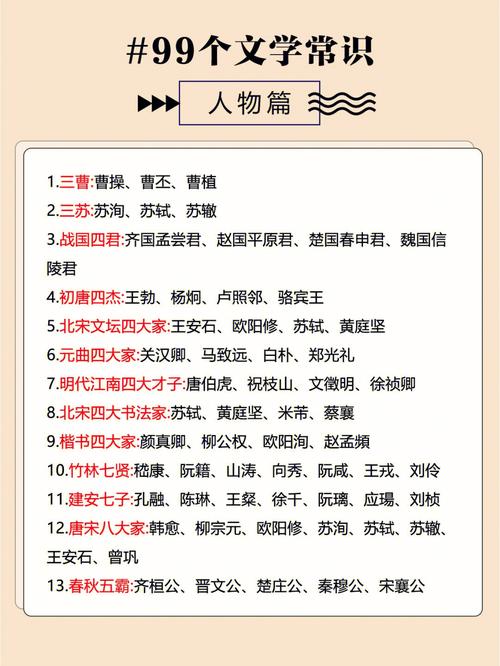

文化常识 初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。 三国:魏、蜀、吴。 四大古典名著:《红楼梦》、《三国演义》、《水浒》、《西游记》。 四大民间传说:《牛郎织女》、《梁山伯与祝英台》、《孟姜女》、《白蛇传》。 世界四大短篇小说巨匠:契诃夫、莫泊桑、马克吐温、欧亨利。

高考必备古代文化常识汇总

〖One〗、《史记》是西汉着名历史学家司马迁写的一部史书,也是纪传文学的典范。1汉代乐府民歌在中国诗歌发展史上占有重要的地位。乐府本来是指汉武帝时设立的音乐机关,后来人们把乐府机关采集、总结、保存的诗歌称为乐府诗。

〖Two〗、古代文化常识精要汇总 古代称谓与礼仪 姓氏与姓名体系: - 姓氏:秦朝后统称为姓,区分家族。 - 名:成年后的个人标志,常与字相配。 - 字:解释名,用于自谦或尊称他人。 - 号:别名,表达个人志趣,如圣母皇太后的尊号。

〖Three〗、服阕:守孝三年期满后除服,古代孝道的象征,如蔡邕《贞节先生陈留范史云铭》中的例子。 大渐:古语,指病情严重,《书·顾命》中的病危记载。 不豫:皇帝生病的讳称,如宋欧阳修提到的仁宗病情。 中宫:皇后或皇后居所,象征皇后的地位。 郎中:官职名,早期分掌事务,后演变为医生称呼。

〖Four〗、高考常考文化常识高频考点有如下:提倡“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的唐代诗人是:白居易。先秦诸子散文主要以(议论)为主。提出“不平则鸣”的是:韩愈。范增这一人物出自:《史记·项羽本纪》。开创我国文学中“悲秋”主题先河的作品是:宋玉的《九辩》。

〖Five〗、江西高考文言文文化常识主要考以下内容:选拔官吏制度及称谓 选拔制度 【察举】汉代选拔官吏制度的一种形式。察举有考察、推举的意思,又叫荐举。由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,经过试用考核,再任命官职。

〖Six〗、.跪:古代两膝着地,耸身挺腰、臀不沾脚跟。

选取题文化常识年号庙号谥号

〖One〗、年号庙号谥号文化常识如下:谥号。古代帝王、诸侯、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号来褒贬善恶,称为谥或谥号。谥号是对死者生前事迹和品德的概括。谥号按性质分为三类:表扬性的;批判性的;表同情的。表扬性的。

〖Two〗、因此,商朝只有庙号,周朝只有谥号,秦朝是既没庙号也没谥号更没年号,从汉武帝开始皇帝才“三号”具备。『2』代指皇帝的时间不同。

〖Three〗、西汉刘邦为太祖高皇帝(孝惠帝刘盈上庙号)、刘恒为太宗孝文皇帝(孝景帝刘启上庙号)、刘彻为世宗孝武皇帝(孝宣帝刘询上庙号)、刘询为中宗孝宣皇帝(汉平帝时王莽上庙号)。

〖Four〗、谥号:所谓谥号,又称谥,乃帝王、大臣、士大夫身后,朝廷依其生前事迹予以之称号。皇帝谥号(包括庙号),多是由后一代皇帝追加。然亦有由隔代或后数代而追赠者。三者的主要区别为:年号是帝王登基时的名号,而庙号与谥号均为其死后的名号,其中,庙号只针对帝王,而谥号除帝王外百姓也可有。

年号庙号谥号文化常识

由于历史上的人物谥号的字数都比较多,所以我们通常并不使用谥号称呼他们,而是使用庙号或者年号来称呼他们。例如唐朝皇帝李世民,年号是贞观,庙号是太宗、谥号是文腔数空武大圣大广孝皇帝。

年号、庙号、谥号是中国古代历史中对于皇帝及重要历史人物的称号,各有其特定的含义和用途。 年号:年号是中国古代皇帝用以标志每年年份的名称,通常由新登基的皇帝设立,以示新的统治时期的开始。每一个年号都蕴含着皇帝的特定寓意,或是纪念某个重大事件,或是表达统治理念。

“谥号、庙号、年号”分别是什么意思 中国古代帝王,除了他们的姓名外,一般在死后都有庙号、谥号。庙号,是皇帝死后,在太庙(皇帝的家庙)立室祭祀他时给他特立的名号。在上古时期,帝王在生前死后都用的是同一个名字。后来,人们觉得直呼已死的先帝、先王有些不妥。

庙号:庙号是指皇帝去世后,在太庙立室供奉时起的名号,专用于皇帝。例:高祖、太宗等。年号:年号是纪年的名称,亦是皇帝用的。这种纪年方法,始于汉武帝。尊号、徽号:“尊”为尊敬,“徽”为美好。尊号和徽号都是对尊者加上的号,以表示尊崇褒美的意思。尊号起于唐代。

年号、庙号、谥号的区别如下: 年号:年号是中国古代用来纪年的一种制度,其本质是皇帝为了纪念特定事件或开创新的统治时期而设立的一种名号。年号可以表达一个时代的起始点,具有历史纪念意义。例如,洪武是明太祖朱元璋的年号,康熙是清朝康熙皇帝的年号。

庙号 :庙号始于西汉,止于清朝,是封建皇帝死后,在太庙立室奉祀时的名号,唐以后,每个皇帝才都有了庙号。谥号 :谥号是后人根据死者生前事迹评定的一种称号,有褒贬之意。帝王将相之谥在西周时即已出现,一般人的谥号多用两字。

年号庙号谥号帝号文化常识

庙号 是古代帝王死后,在太庙立室奉祀时特为他们定的名号。最早的庙号出自夏代。谥号 是古代帝王、贵族、大臣等死后,依其生前事迹定的称号,谥号起自周朝,秦统一后中断,从汉至清则从未断绝,根据谥法:帝王之谥,由礼官议上;臣下之谥,由朝廷赠予。谥号用字一般都有褒、贬之意。

刘邦是开国君主,庙号为太祖,谥号为高皇帝(谥法无“高”,以为功比较高而为汉之太祖,故特起名焉)。 谥号 谥号是对东亚古代君主、诸侯(包括中国、朝鲜、越南、日本)、大臣、后妃等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,评定褒贬,而给予一个寓含善意评价、带有评判性质的称号。

与庙号所不同的是,谥号带有强烈的主观色彩,在谥号中我们能够大致了解一个人是否善恶,例如汉文帝,汉武帝,魏文帝等,谥号中有文有武,这种一般做出的功绩比较正面。

庙号、谥号、尊号及年号,在我国古籍中现身频频。前三者既有联系,又有区别;而年号则是中国历代帝王用以纪年的名号。现就所知,将四者来龙去脉略加辨析考述,以飨读者。1,庙号一般认为,庙号起源于商朝,如太甲为太宗、太戊为中宗、武丁为高宗(成汤有可能是太祖)。

概念不同 帝号是中国封建政权比较高统治者的称号,包括谥号、庙号、年号和尊号属于帝号。庙号是皇帝于庙中被供奉时所称呼的名号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号(亦可以作为表示年份),一般由君主发起。起源不同 庙号起源于重视祭祀与敬拜的商朝。庙号常用“祖”字或“宗”字。

谥号庙号年号帝号尊号的区别:称号获取时间。庙号:皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号,如:太祖、高祖、世祖、圣祖、太宗、高宗、显宗、肃宗等。

文化常识庙号和庙堂文化常识的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于庙堂文化常识的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~