古代进士现代什么官职

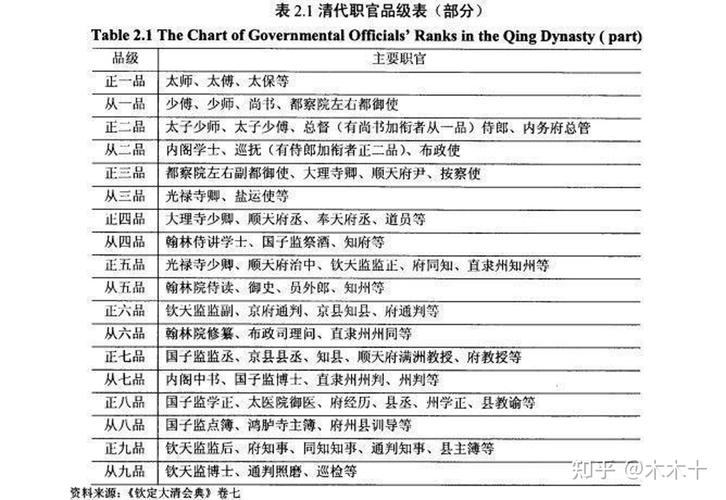

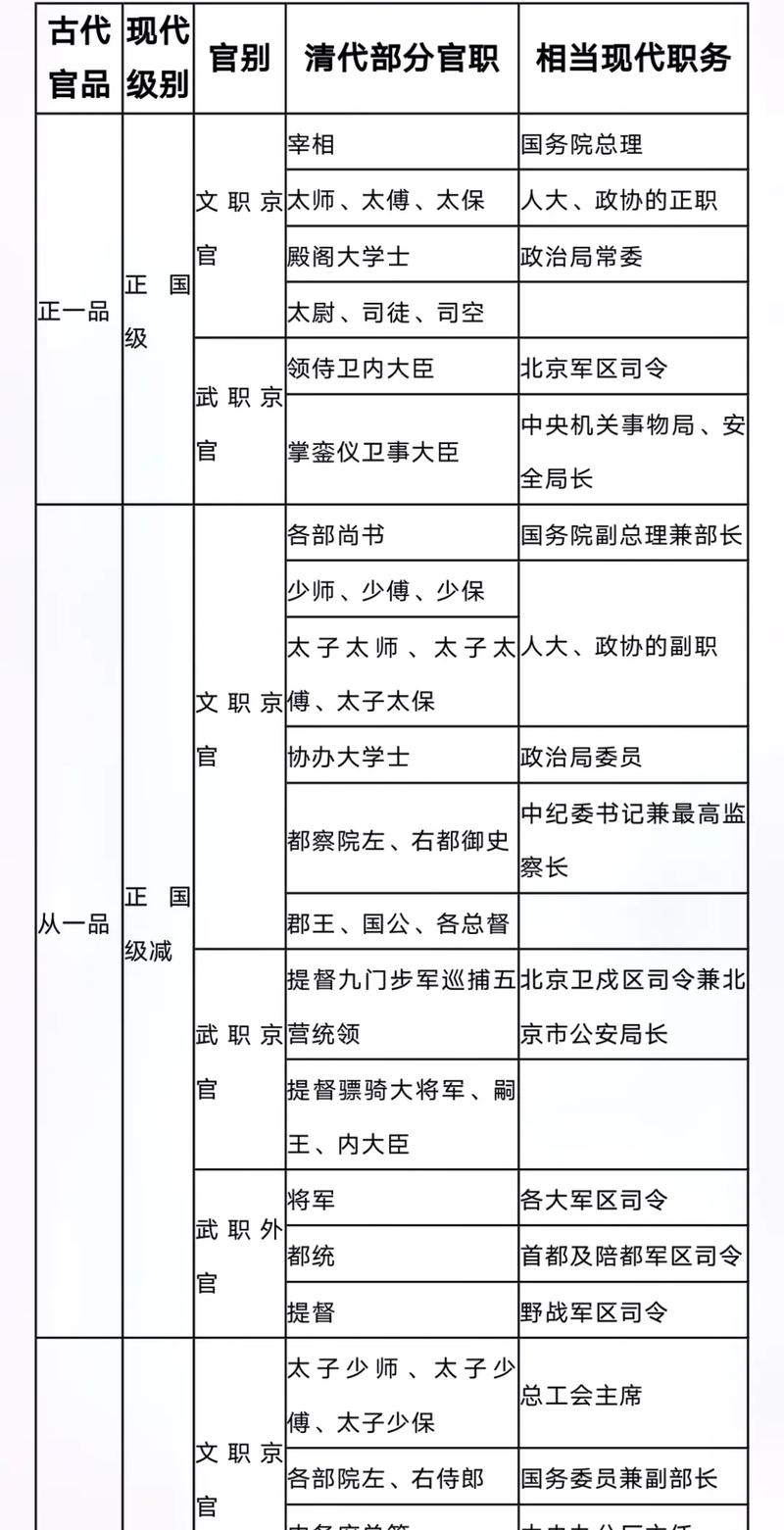

〖One〗、进士相当于现在国家厅级的干部,进士是通过了最后一级也就是终极考试的人员,会依据考试名次,分为三类人才,前三名就是状元、探花以及榜眼。在当时可以被封为尚书这样正二品乃至一品的高官,相当于现在的国家厅级的干部,对某个领域进行管理。

〖Two〗、古代进士及第后,根据考试成绩,可获得相当于现代国家厅级干部的官职。 进士是通过比较高级别的科举考试的士人,根据名次,可被封为高官,如尚书,官阶为正二品或一品,相当于现代的国家厅级干部,负责某一领域的管理。

〖Three〗、进士的官职相当于现代的副处级,通常从七品起步。 秀才在古代并不直接分配实职,类比现代可以担任科员级别的幕僚。 自隋朝创立科举制度,不同朝代对学位的安排级别有所不同,但状元、榜眼、探花等进士级别官员,大致相当于现代博士毕业,可被任命为正处级官员,如县令。

〖Four〗、在古代,考取进士意味着获得了进入官僚体系的高级职位,相当于现代的国家厅级干部。 进士及第者是通过了比较高级别的科举考试——殿试的考生,根据考试成绩,他们被分为三甲,其中前三名分别是状元、榜眼和探花,成为社会认可的高等人才。

古代文化常识科举

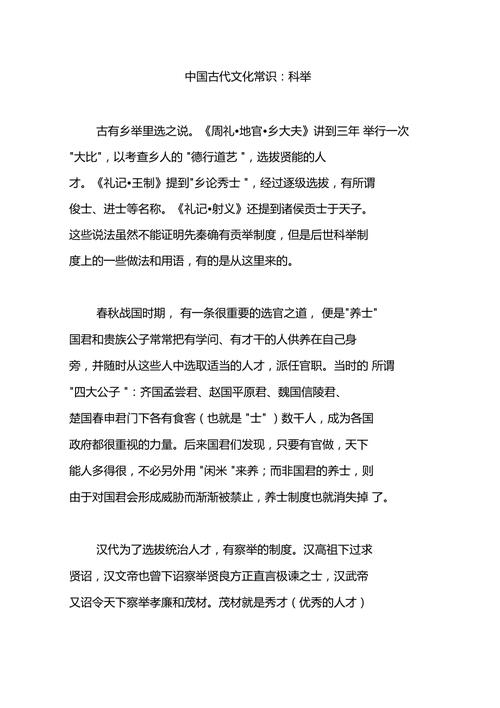

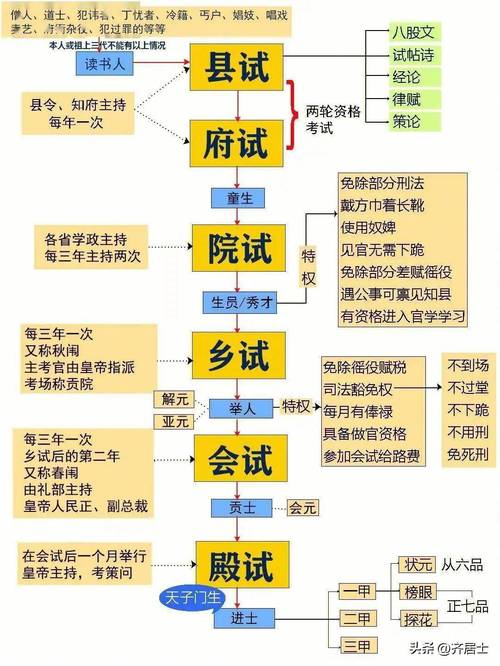

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

光绪三十一年(1905),随着近代科学文化的传入和国内民主革命运动的高涨,终于迫使清廷下令“停科举以广学校”,废除了行之千年的科举考试制度。 中国古代文化常识的内容简介 《中国古代文化常识》 是1961年王力教授受教育部委托主编的《古代汉语》教材中的一部分(第九单元的通论部分)。

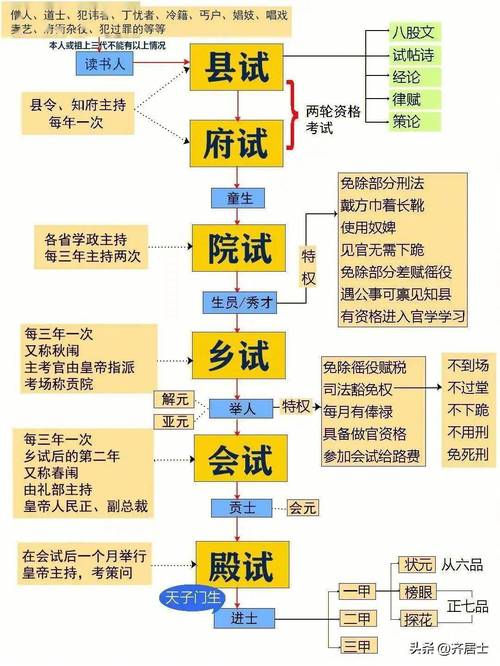

会试:会试是中国古代科举制度中的中央考试。所谓会试者,共会一处,比试科艺。明、清两代,考试在京师举行,由礼部主持。皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考。会试录取者称“贡士”,第一名叫“会元”。因考试在春季举行,故又称“春闱”。

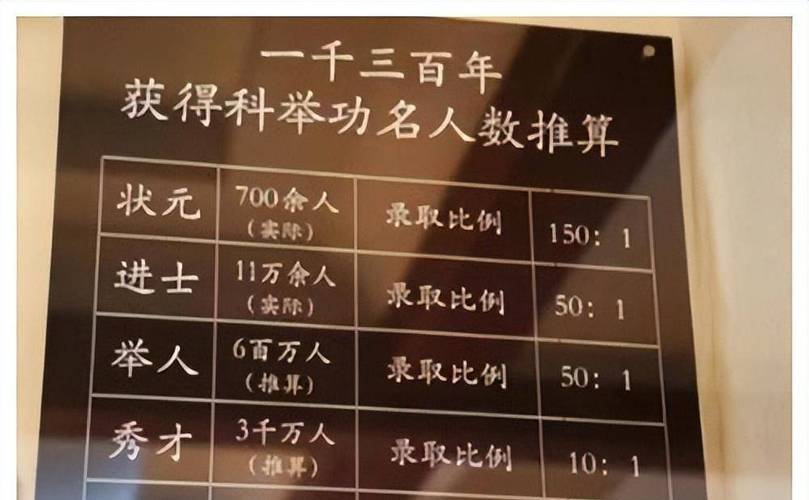

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。从隋代至明清,科举制实行了‘干三百多年。《诗话二则·推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

“秀才”相当于现在什么学历,博士能考上秀才吗?

〖One〗、在古代,秀才这一称号相当于今天的初中毕业水平。这一阶段的学业要求掌握基本的读写能力和一些文学常识。 至于博士能否考上秀才,这个问题实际上是在比较不同历史时期的学历水平。在古代,博士是指比较高的学位,相当于现在的博士学位。

〖Two〗、秀才相当于现代的重点大学毕业生的水平,因为考中秀才的难度相当于现在的985大学。博士难度很大。举人相当于如今的清华北大毕业生,在古代举人是可以直接做官的,中举相当于考起了副处级干部。进士在如今就相当于博士生,中进士相当于考取博士的难度,考中进士,相当于考上正处级干部。

〖Three〗、一种观点认为,秀才相当于现在的重点大学毕业的大学生,他们同样饱读诗书,从当时的考试难度看,相当于考上了98211大学。另一种观点认为,秀才相当于现代教育的本科生,举人相当于硕士生,进士相当于博士生,至于殿试上考中名次的,则相当于中科院的院士。

〖Four〗、答案: 秀才:相当于现代的高等教育学士学位或硕士研究生水平。 举人:相当于现代的高级进修学位或博士研究生水平。 进士:相当于现代的博士后或高级专业职称。详细解释:秀才:在古代,秀才是通过初步科举考试选拔出的优秀学子。

有关科举制度的文化常识

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等。【征辟】也是汉代选拔官吏制度的一种形式。征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。【孝廉】汉代察举制的科目之一。孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。

明清科举考试制度所规定的一种文体,也叫时文、制义、制艺、时艺、四书文、八比文。这种文体有一套固定的格式,规定由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成,每一部分的句数、句型也都有严格的限定。

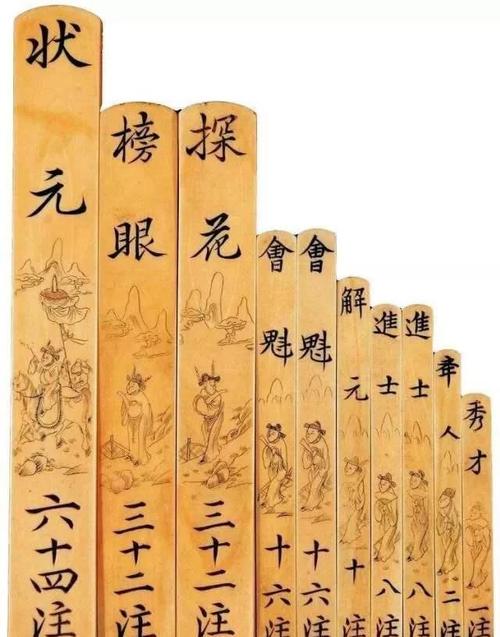

连中三元:科举考试以名列第一者为元,凡在乡、会、殿三试中连续获得第一名者,被称为“连中三元”。连中三元是科举制度下古代读书人渴望获得的比较高荣誉,中国古代所有读书人获得过这一称号者也寥寥无几。鼎甲:殿试一甲前三名状元、榜眼、探花,如一鼎之三足,故称“鼎甲”。

在中国历史上,官僚文化独树一帜,它的影响力渗透到社会的各个阶层。无论是身居要职的官仕,还是辛勤劳作的普通百姓,都普遍怀揣着对官位的向往,视之为生活的理想和目标。这个现象的根源可以追溯到上千年前的科举制度,它堪称是普通民众进入仕途、实现阶层跃升的唯一通道。

文化常识教授

《中国古代文化常识》 是1961年王力教授受教育部委托主编的《古代汉语》教材中的一部分(第九单元的通论部分)。《古代汉语》书稿的原始基础是 1959年北京大学中文系《古代汉语讲义》。讲义分为文选、常用词和通论三个部分,由北京大学中文系王力、林焘、唐作藩、郭锡良、曹先擢、吉常宏、赵克勤、陈绍鹏等先生编写。

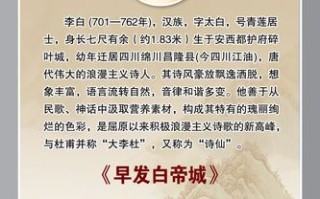

王力,字了一,广西博白人,中国古代文化领域的杰出学者。他早年在清华大学国学研究院深造,师从梁启超、王国维、赵元任、陈寅恪等学术大家。留学法国后,他获得了巴黎大学文学博士学位,为日后在语言学领域的研究奠定了坚实的学术基础。

北京大学王力教授主持编写的《中国古代文化常识》(插图修订第4版)是一本关于中国古代文化基础知识的简明读物。自1975年首次出版以来,历经四次重大修订,始终是大众理解和研究中国古代文化的权威借鉴书。这本书详尽地涵盖了礼俗、宗法、饮食、衣饰等〖Fourteen〗、个主题,内容丰富全面。

本书由中国太学的王力教授主导,集合多位专家的智慧编撰而成,是一部关于中国古代文化常识的通俗读物。自半个世纪前首次发行以来,历经四次重大修订,至今仍被广泛视为了解中国古代文化的基础之作。全书内容丰富,分为礼俗、宗法、饮食、衣饰等十个专题,全面展示了古代中国的风貌。

古代文化常识的科举

高中高考语文最全古代文化常识之科举制度汇总科举制度概说科举制度是中国历史上通过考试选拔官员的一种基本制度。它创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历时1300余年。从官制史角度看,科举制度的产生是历史的必然和巨大进步。

光绪三十一年(1905),随着近代科学文化的传入和国内民主革命运动的高涨,终于迫使清廷下令“停科举以广学校”,废除了行之千年的科举考试制度。 中国古代文化常识的内容简介 《中国古代文化常识》 是1961年王力教授受教育部委托主编的《古代汉语》教材中的一部分(第九单元的通论部分)。

会试:会试是中国古代科举制度中的中央考试。所谓会试者,共会一处,比试科艺。明、清两代,考试在京师举行,由礼部主持。皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考。会试录取者称“贡士”,第一名叫“会元”。因考试在春季举行,故又称“春闱”。

古代学历与现代学历对照表

〖One〗、县学(庠生)---古代学校称庠,故学生称庠生,为明清科举制度中府、州、县学生员,相当于现在的普通二本。

〖Two〗、关于古代学历与现代学历对照表如下:秀才相当于初中生,举人相当于现在的高中生,考上进士,分配官职后才有俸禄。科举制有选拔官员的作用,与现代的学历确实不能类比。如果硬要比较,可按照现代学历与官员级别的关系来确定。比如,博士与教授、研究员都可能享受处级待遇,或出任处级官员,就是县处级。

〖Three〗、当年的秀才、举人、进士分别相当于现在的学历大致如下:答案: 秀才:相当于现代的高等教育学士学位或硕士研究生水平。 举人:相当于现代的高级进修学位或博士研究生水平。 进士:相当于现代的博士后或高级专业职称。详细解释:秀才:在古代,秀才是通过初步科举考试选拔出的优秀学子。

〖Four〗、秀才:在古代,秀才相当于接受了初级教育的毕业生。他们通过了地方举行的乡试,获得了进入更高级别考试的资格。在现代,这一资格可以比作大学本科毕业生。 举人:举人则是通过了省级考试的合格者,相当于现代的硕士学历。

〖Five〗、大概相当于古代的大学。中国古代只有小学、大学,古代一般从7-8岁开始读小学,读6年,再读就是大学了,那时一般13岁就可以读大学了。所以现代的初中、高中就相当于古代的大学。

〖Six〗、在古代学历体系中,与举人相对应的现代学历如下:白丁代表文盲,童生相当于幼儿园学生,案首对应小学生,监生则是初中生,生员相当于高中生,禀生类同于中专生,贡生和念袭生则可视为大专生,而举人、解元、进士、探花则等同于本科生,榜眼则相当于硕士生,状元则被视为博士生。

古代文化常识博士

汉武帝时,设立“五经博士”,专门负责儒家五经的研究、讲 解传授;唐代则设有国子、四门等博士,负责教授学术,属于文化类官 职;宋代的国子博士,官职五品;明清两代,同样有“国子博士”,官 职不高。 另外,在古代, *** 还设置了一些专精一艺的“博士”官职。

中国古代文化常识的作者简介 王力(1900~1986),字了一,广西博白人。 北京大学中文系一级教授,中国现代语言学的奠基人之一,中国科学院哲学社会科学学部委员。早年就读于清华大学国学研究院,师从梁启超、王国维、赵元任、陈寅恪等。 后留学法国,获巴黎大学文学博士学位。

古代的“庠序”代表学校,如《孟子》中的“谨庠序之教”。 韩愈《师说》中的“六艺”指礼、乐、射、御、书、术,非现代意义上的学科。 大学是古代的比较高学府,有时兼具教育行政功能。 “博士”和“教授”是古代学者的尊称,并非官职。

学,太学,国子学,是国家的高等学府;隋朝改国子学为国子监,设国子、太学、四门、书学、算学等科,主管官称祭酒,学官称博士,入学者称监生。贡举、察举、制举古时官员向君王荐举人员,泛称贡举,后来“分科”贡举,也称科举。汉代由郡、国考察举荐,经考核合格即授予官职,有孝廉、贤良文学、茂才(秀才)等科,叫察举。

古代朝仪有讲究,南面天子北面臣。折腰膜拜心敬仰,稽首九拜最隆重。作揖空首君还礼,揖让拱手宾主间。褒拜再拜言两次,平辈等职作顿首。虚左待客有规矩,长跪庄重莫箕踞。坐西面东最尊贵,坐北向南是次位。坐南面北位不高,最下坐东面西侍。愚鄙卑敝仆窃微,伏惟陨首结草谨。

中国古代的文化常识中,教育机构与录取方式独具特色。早期的学校,如“校”、“序”、“庠”,在民间普遍存在,而太学、国子学则是国家的高等学府。隋朝时期,国子监取代了国子学,设有各类学科如国子、太学、四门学等,祭酒和博士分别为主管官员和学官,入学者被称为监生。

博士古代常识和古代博士是干什么的的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于古代博士是干什么的的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~