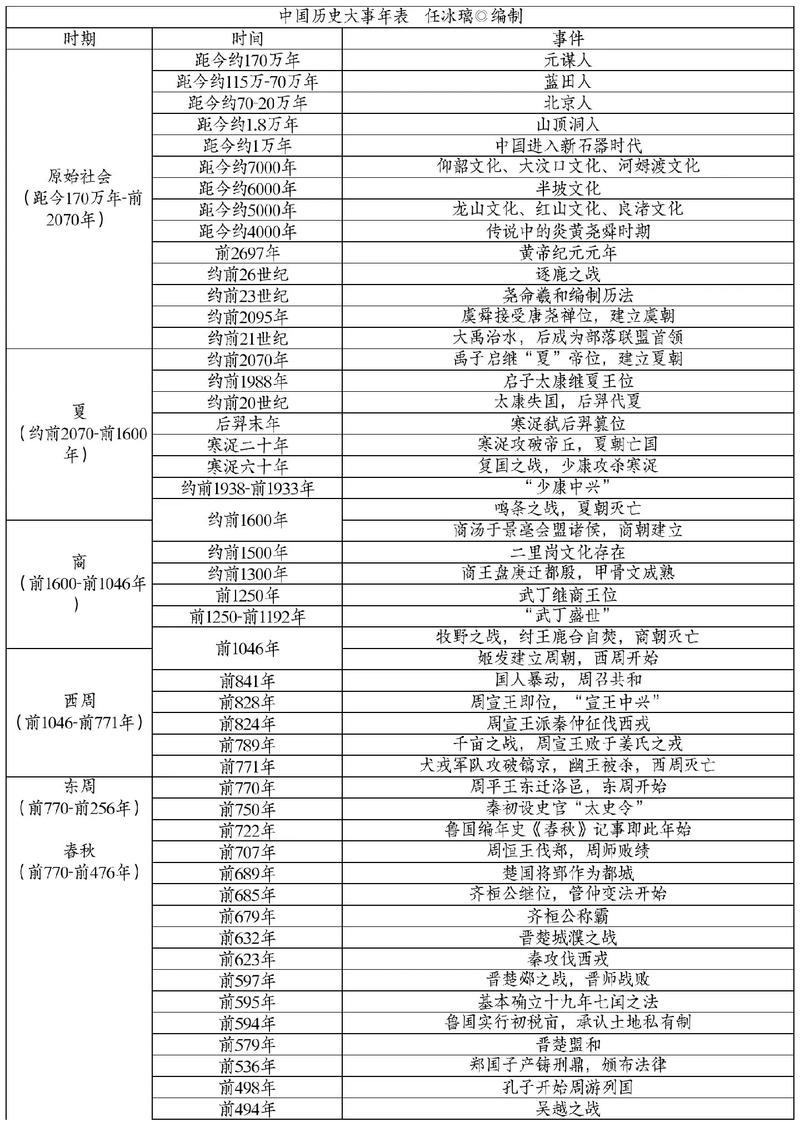

关于古代纪年的常识

〖One〗、古代纪年主要有年号纪年法、干支纪年法、年次纪年法和星岁纪年法。年号纪年法是以皇帝的年号来纪年,如汉武帝的建元元年。干支纪年法是以天干地支组合来纪年,如甲子年。年次纪年法是以王公在位的年数来纪年,如周宣王元年。星岁纪年法是根据天象来纪年。

〖Two〗、如近代常用干支纪年来表示重大历史事件,如“甲午战争”、“戊戌 变法”、“辛丑条约”、“辛亥革命”。『4』年号干支兼用法。 纪年时皇帝年号置前,干支列后。如《梅花岭记》“顺治二年乙 酉四月”,“顺治”是清世祖爱新觉罗福临年号,“乙酉”是干支纪年。

〖Three〗、除了皇帝的年号外,古代较常用的是“干支纪年法”,也就是人们常说的“甲子”。简单讲,用10个天干与12个地支按顺序搭配,10个干支后,重复用天干的前面的字接着搭配地支后面的字,这样,会出现60个干支。因为第1个干支是“甲子”,第61个又是“甲子”,因此每60年为一个“甲子”。

〖Four〗、干支纪年法:源于中国古代,干支由天干和地支组成,共60个组合,用以循环记录年份。这种纪年方式最早见于《淮南子·天文训》,并在东汉光武帝建武三十年开始正式使用。 年号纪年:始于汉武帝,每位皇帝即位都会改元,设定新的年号,用以纪年。年号反映了皇帝的意志和时代特征。

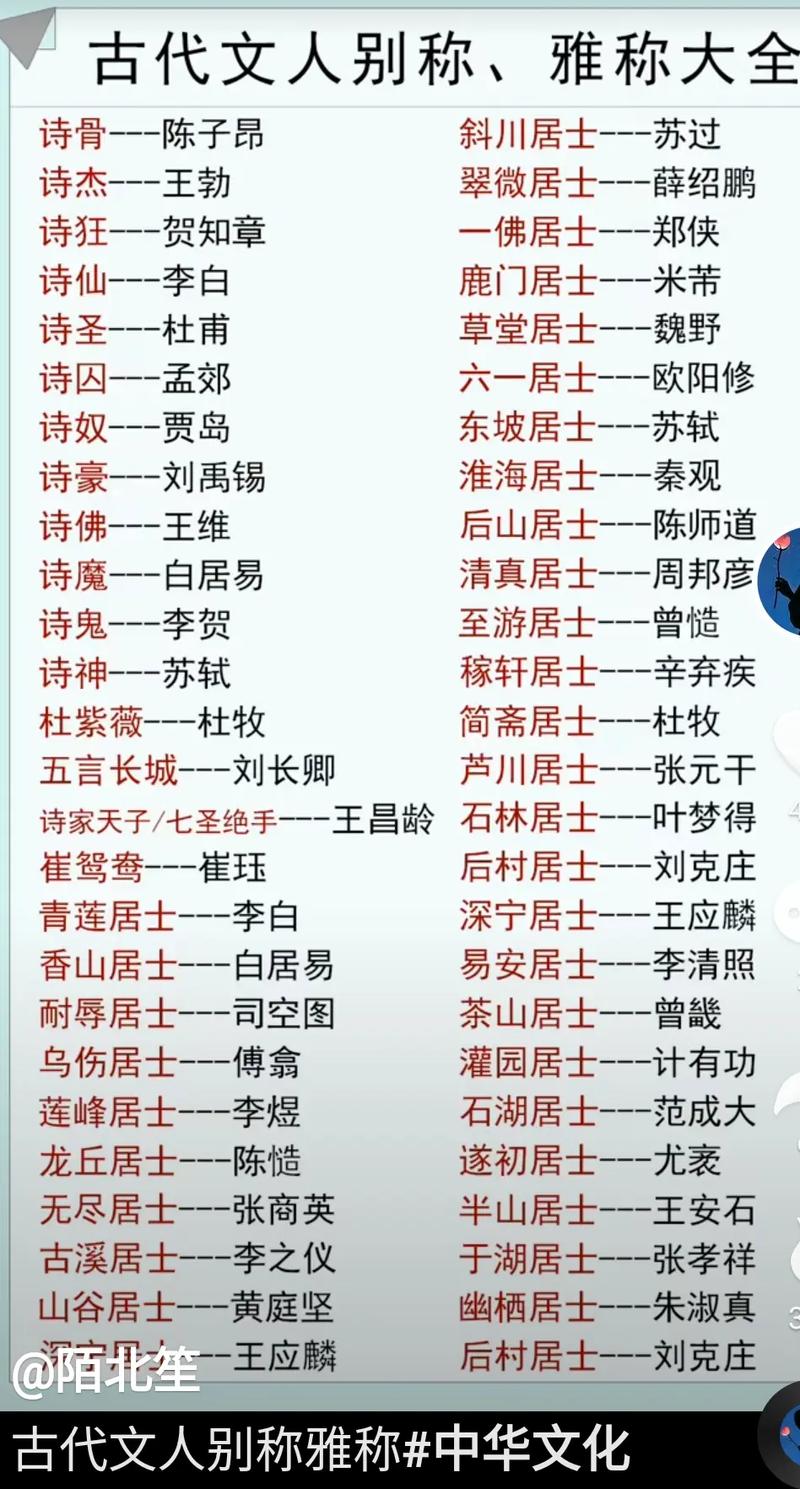

古代文化常识之古代人称称谓

鄙称是用轻蔑的口吻称呼别人,如“竖子、小子、女流。” 专称是某些约定俗成的称谓。如称砍柴的为“樵夫”,称船夫为“舟子”,称国家的杰出人物为“国士”。 代称是借用别的称谓代替本来的称谓.如用“巾帼”代称女子,用“梨园”代称戏班,用“俳优”代称滑稽演员。代称属于修辞上的借代手法。

称籍贯:如孟浩然是襄阳人,张九龄为曲江人,籍贯常用于称呼。称郡望:如韩愈以“昌黎韩愈”自称,因家族为唐代望族。称官名:如孙权因其官职“讨虏将军”而被尊称为“孙讨虏”。称爵名:如寇准的爵号“莱国公”,莱公是其省称。称官地:如贾岛因曾任长江县主簿,故世称贾长江。

称溢号 古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫溢号。如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公,王翱为王忠肃公,左光斗为左忠毅公,史可法为史忠烈公,林则徐为林文忠公。而称奸臣秦桧为缪行乎丑则是一种“恶溢”。

- 称籍贯,指用籍贯之名来称呼某人,如唐代诗人孟浩然是襄阳人,故而人称孟襄阳;张九龄是曲江人,故而人称张曲江。- 称官地,指用任官之地的地名来称呼某人,如《赤壁之战》:“豫州今欲何至?”是因为刘备曾任豫州刺史,故以官地称之。

见人之夫称某先生,自以避免称呼为佳,如必要时,只称本人即可。 称人之子,曰令郎或公子,称人女曰令爱,或女公子。向人称自子,曰小儿,女曰小女。见人子称世兄,自称弟,称女曰世姐,自不称。 称人之孙及孙女,曰令孙曰令女孙。向人称自孙,及女孙,曰小孙,曰小女孙。

中国古代文化中,称呼习惯极为丰富,体现了对他人和社会地位的尊重。直呼姓名是基础,但更多的是通过特定的称谓来表达礼貌和尊敬。例如,对于朋友或熟人,可以称对方为“公”、“君”或“吾子”,表达亲近和敬意。

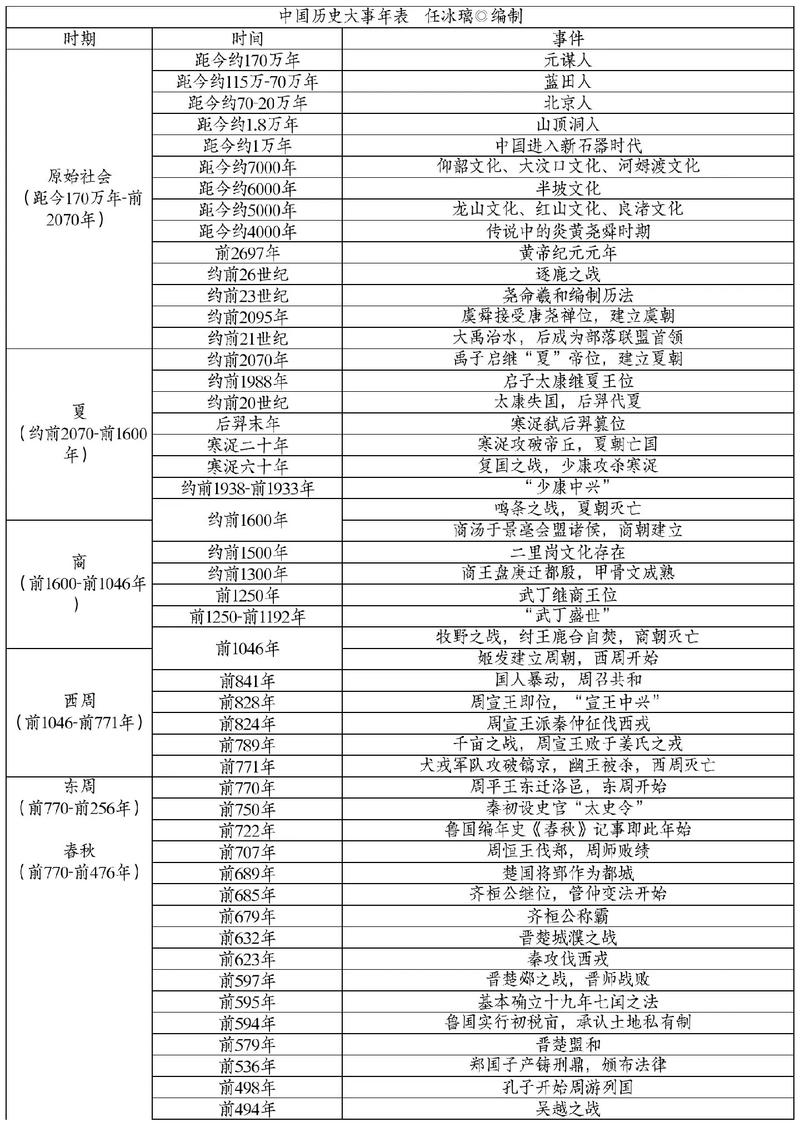

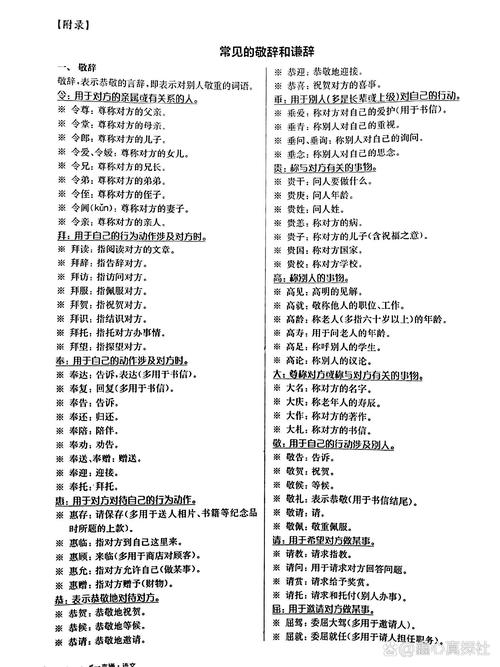

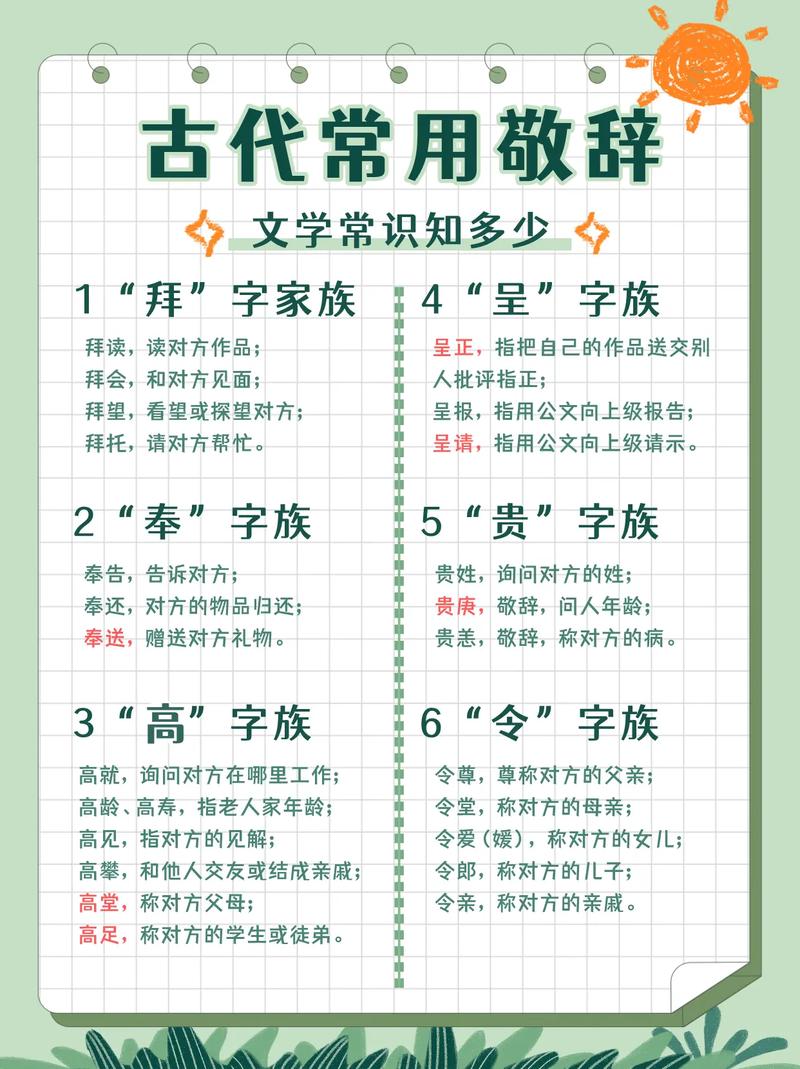

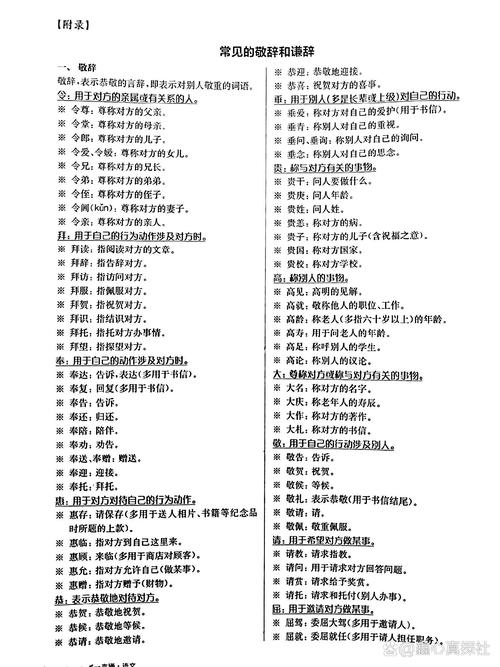

古代文化常识谦辞和敬辞

〖One〗、- 惠赠:敬辞,指对方赠予(财物)。- 家父:谦辞,对别人称自己的父亲。- 家母:谦辞,对别人称自己的母亲。- 驾临:敬辞,称对方到来。- 见教:谦辞,指教(我),如“有何见教”。- 见谅:谦辞,表示请人谅解。- 借光:谦辞,用于请别人给自己方便或向人询问。

〖Two〗、卫冕:指竞赛中保住上次获得的冠军称号。垂问:敬辞,表示别人(多指长辈或上级)对自己的询问。垂爱:(书)敬辞,称对方(多指长辈或上级)对自己的爱护(多用于书信)。令堂:敬辞,称对方的母亲。令尊:敬辞,称对方的父亲。台端:敬辞,旧时称对方,(多用于机关、团体等给个人的函件)。

〖Three〗、谦辞 “家”字族:用于称呼自己的辈分较高或年纪较大的亲属,如家父(家严、家君、家尊)、家母(家慈)、家叔、家兄、家姐等。 “舍”字族:用于称呼自己的辈分较低或年纪较小的亲属,如舍弟、舍妹、舍侄、舍亲(称呼自己的亲戚)、舍间/舍下(称呼自己的家)。

〖Four〗、谦辞 家字族:用于称自己的辈分高或年纪大的亲属,如家父、家母、家叔、家兄、家姐。 舍字族:用于称自己的辈分低或年纪小的亲属,如舍弟、舍妹、舍侄、舍亲、舍间/舍下。

〖Five〗、古代敬辞 令,用于指称对方的亲属或有尊贵地位的人:如令尊(尊称对方父亲)、令堂(尊称对方母亲)、令郎(尊称对方儿子)、令爱/令嫒(尊称对方女儿)、令兄(尊称对方兄长)、令弟(尊称对方弟弟)、令侄(尊称对方侄子)。

〖Six〗、敬辞与谦辞的作用: 敬辞:在正式场合,如商务谈判或领导致辞中,敬辞用来表达对对方的尊敬和感激,展现使用者的礼貌和高素质,有助于建立良好的交际关系。 谦辞:在非正式场合,如朋友聚会或同学会中,谦辞用来表达对对方的谦虚和感激,展现使用者的谦逊和礼貌,有助于增进人际间的友谊和理解。

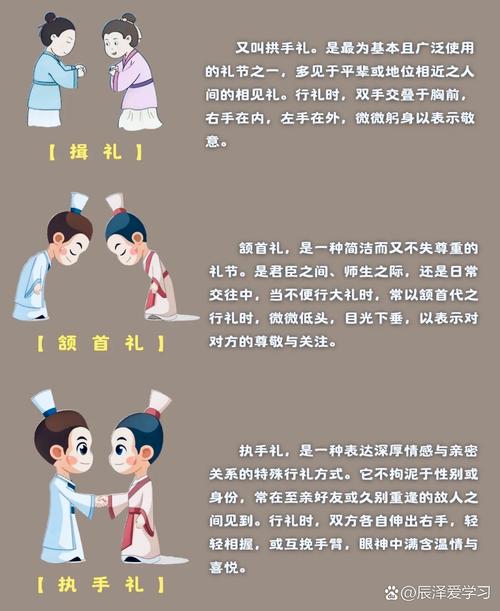

古代文化常识之风俗礼仪

古代文化习俗 古代礼仪制度包括政治体制、朝廷法典、天地鬼神祭祀、水旱灾害祈禳、学校科举、军队征战、行政区域划分、房舍陵墓营造,以及衣食住行、婚丧嫁娶、言谈举止等。西周的礼制“三礼”:《周礼》、《仪礼》、《礼记》是最完备、系统的礼仪制度。

中国古代有“五礼”之说,祭祀之事为吉礼,冠婚之事为嘉礼,宾客之事为宾礼,军旅之事为军礼,丧葬之事为凶礼。民俗界认为礼仪包括生、冠、婚、丧四种人生礼仪。 实际上礼仪可分为政治与生活两大部类。政治类包括祭天、祭地、宗庙之祭,祭先师先圣、尊师乡饮酒礼、相见礼、军礼等。

婚姻习俗方面,女子出嫁称归,回家省亲为归宁,被夫家弃回娘家叫遣归。古代婚姻需经历六礼,婚礼中,新婚夫妇在青庐中交拜,体现庄重的仪式感。丧葬和祭礼方面,不同的死者有不同的称呼,如天子死为崩,诸侯死为薨。

初中文言文古文化常识摘抄总结

星宿(xiù):古代把星座称为星宿。2玉堂金马:指翰林院。2《说文解字》:东汉许慎编的最有影响的一部古代辞书。2“三教九流”:“三教”,指佛教、道教、儒教;“九流”指儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家。

乞身:古代认为官吏做官是委身事君,因此称请求退职为“乞身”。如:时天下略定,通思欲避荣宠,以病上书乞身。(《后汉书·李通传》) 乞骸骨:古代官吏请求退职,意思是使骸骨归葬故乡。如:龚在位五年,以老病乞骸骨。 移病:上书称病,为居官者请求退职的委婉语。如:即日父子供移病,满三月赐告。

文言文的文体常识 知识点总结 说 是古代的一种散文体裁。从内容上看,文体可以叙述事情,可以说明事物,也可以发表议论;大多是一事一议,要求说出作者对某个问题的深刻见解。

中考初中文言文文学常识 【五声】也称“五音”,即我国古代五声音阶中的宫、商、角、徵(zhi)、羽五个音级。五声与古代的所谓阴阳五行、五味、五色、五官,、五谷等朴素的理论形式一样,是我国早期整体化的美学观,被西方人看作是整个东方音乐的基本形态。

大司马大司徒大司空分别是西汉的什么?具体介绍下?

〖One〗、在汉成帝和汉哀帝时期,大司马逐渐成为实职,与大司空、大司徒并称为三公,共同参与管理朝政。大司徒:在西周时期,大司徒是掌管国家财政和土地管理的官员。他们负责平均分配土地,区分各地物产,并制定赋税的征收与管理政策。到了汉朝,大司徒的职责转变为主要负责管理户口、赋税等方面的工作。

〖Two〗、西汉之世,有资格冠加大司马的有四类将军,即大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军。 冠加大司马后,其位秩不变,大司马大将军(大司马骠骑将军)尊比丞相,大司马车骑将军(大司马卫将军)贵比上卿。大将军、骠骑、车骑、卫将军因为有了大司马这一加官称号,得以名正言顺地管理日常的军事行政事务。

〖Three〗、西汉末期,三公制度进行了调整,丞相改称为大司徒,太尉改称为大司马,御史大夫则改称为大司空。在这一时期的设置下,大司徒、大司马和大司空的职责发生了变化,与之前有所不同。具体而言,大司徒主要负责国家财政和民政事务,大司马则掌控军事力量,而大司空则负责监察事务。

〖Four〗、大司空是西汉时期的比较高监察机构长官,主要负责监察国家的法律实施情况,监督各级官员的品行和政绩。大司空的职责还包括审理冤案、参与制定法律政策等,以确保国家的法律公正和权威。此外,大司空还具有一定的军事职责,如参与军事策划和指挥。

〖Five〗、大司马、大司徒、大司空是古代中国西汉时期不同的中央政府官职,分别代表了军事、财政管理和工程建筑的比较高长官。让我们逐一了解: 大司马:源自《周礼》,最初是夏官之长,掌管国家的军事和法律。西汉时,汉武帝废除太尉一职,改置大司马,常由掌权的外戚担任,地位可与大将军等并称。

〖Six〗、陈朝时期,大司马多作为赠官使用。明清时期,大司马多作为兵部尚书的别称。 大司徒:大司徒是《周礼》中六官之一,相当于现代的总理。在西汉哀帝时期,丞相职位被撤销,改设大司徒。东汉时期,大司徒的称号改为司徒(借鉴丞相、宰相条目)。

文化常识之官职沿革

〖One〗、九卿之说始于秦汉,指的是太常、光禄勋、卫尉、廷尉、太仆、大鸿胪、宗正、大司农、少府九个官职。

〖Two〗、在地方管理上,秦时的三老负责乡间教化,三闾大夫则是楚国官职,负责王族教育。司马是治军比较高长官,太常则掌管宗庙祭祀礼仪,太史负责文史天文工作。太守在战国时是郡的长官,后来名称和职责有所变化。亭长是早期的基层管理者,负责边境防御和治安,而县令则是县一级的行政长官。

〖Three〗、守 战国时期称郡守,汉代改称太守,为一郡行政比较高长官。秦朝设三十六郡,级别比县高,相当于现代的省辖市市长。史 汉武帝时期设立十三州,刺史执掌一州的军政大权,相当于现代省(市)长兼省(市)军(分)区司令员。尹 西汉时期京畿地方的行政长官,相当于市长职位。

〖Four〗、馆阁和史馆,分别负责图书编修和国史纂修,是文化的守护者。起居注记录着皇帝的言行,著作郎和校书郎则在不同的历史时期,承担着编修和文献校对的重要职责。地方官制同样丰富多彩,如节度使、总管、都督等,反映了从军事到地方治理的多元性。察使、领军等官职,随着历史的演变,权力和地位也有所升降。

〖Five〗、【太尉】元代以前的官职名称。是辅佐皇帝的比较高武官,汉代称大司马。宋代定为比较高一级武官。【上大夫】先秦官名,比卿低一等。【大夫】各个朝代所指的内容不尽相同,有时可指中央机关的要职。 【士大夫】旧时指官吏或较有声望、地位的知识分子。

〖Six〗、一般以向东的座位为尊,其次是向南的座位,再其次是向北的座位,最末位是向西的座位,因此古人常常以请人东向坐来表示对人的尊敬。必须掌握的10类古代文化常识:古代官职;古代官职迁谪;古代称谓;古代科举;天文历法;古代地理;古代礼仪;饮食器用;音乐文娱。

官职兼任的文化常识

〖One〗、文化常识兼任低职 求各位大神帮忙总结一下高考文言文容易遇到的文化常识,比如皇帝 与政事相关的常用词 官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。 于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作”发生。 诣:到,去。

〖Two〗、兼任官职的词语包括“兼”、“领”、“行”、“判”等。如“予除右丞相兼枢密使”中的“兼”表示兼任官职。代理官职的词语有“权”、“假”、“署”、“摄”、“守”等。例如,“时韩愈吏部权京兆”中的“权”表示暂代官职。

〖Three〗、官职的任免升迁常用以下词语:『1』拜。用一定的礼仪授予某种官职或名位。 『2』除。拜官授职,提升官职,如“予除右丞相兼枢密使”(《(指南录(后序)》一句中的“除”,就是授予官职的意思。 而“左除”则是降级受职。『3』迁。调动官职,包括升级、降级、平级转调三种情况。『4』谪。 降职贬官或调往边远地区。

〖Four〗、在地方管理上,秦时的三老负责乡间教化,三闾大夫则是楚国官职,负责王族教育。司马是治军比较高长官,太常则掌管宗庙祭祀礼仪,太史负责文史天文工作。太守在战国时是郡的长官,后来名称和职责有所变化。亭长是早期的基层管理者,负责边境防御和治安,而县令则是县一级的行政长官。

三司文化常识和文化常识三公的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于文化常识三公的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~