定窑白瓷鉴别技巧及主要事项

宋代定窑瓷器的鉴定技巧:- 釉色:定窑瓷器通常具有白胎,宋代的白瓷胎质坚硬,含有较高的氧化铝,使得釉面呈现“象牙白”的色泽。质次的产品釉色可能略显灰黄。定窑的釉面半透明,施釉较薄,在折腰处积釉呈现浅黄绿色。积釉处的气泡大小不一,稀疏通透。

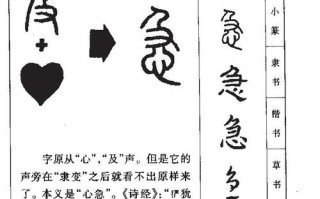

要有玉质感。宋代制瓷追求玉质效应,以有玉质感的为上品,特别是作为宫廷烧造的瓷品,更是必须要烧出玉质感来的。竹丝刷痕 要见“竹丝刷痕”。定窑的制胎工艺中,在胎半干之时,有用竹丝刷子旋修这一道工艺,因此在胎面上就留有一些“竹丝刷痕”。

定窑白瓷的鉴定方法 定窑白瓷在唐代已颇有名气。鉴定时,应注意观察器物的泪痕方向,通常自口部到底部。部分器物的泪痕方向可能横向,但并不多见。此外,定窑白瓷的底盘分为平底和圈足两种。圈足器物在裹釉过程中,釉面可能不够完美,器足外观可能不够平整,手感会有凹凸不平的感觉。

泪痕:定窑白瓷的显著特征之一是釉面泪痕,这是由于烧制时釉面气泡多,导致釉料垂挂流淌,流痕通常从口部到底部或反之。这种泪痕是定窑白瓷的独特标记,而其他瓷器很少有类似的流釉现象。 刷痕:定窑白瓷的外壁常见密集的划痕,这是在坯料初步成型后旋转所致。

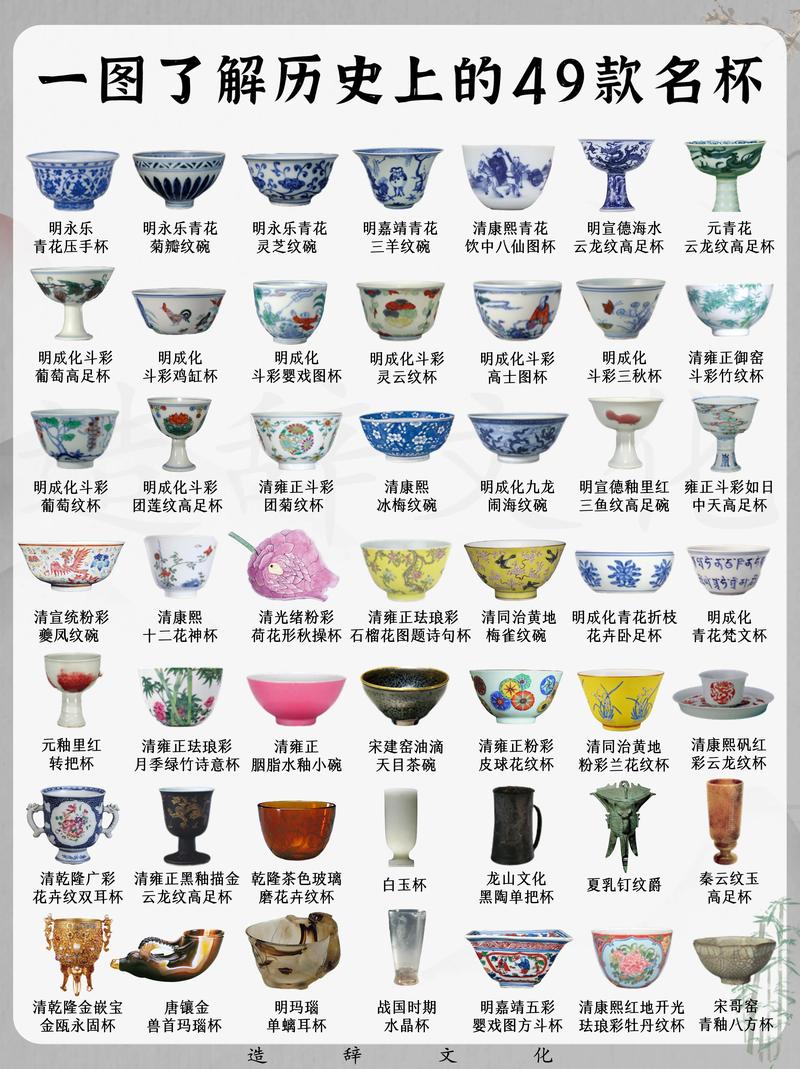

古代陶瓷小常识

瓷器的胎体必须经过1200℃——1300℃的高温焙烧,才具备瓷器的物理性能。 瓷器表面所施的釉,必须是在高温之下和瓷器一道烧成的玻璃质釉。瓷器烧成之后,胎体必须坚硬结实,组织致密,叩之能发出清脆悦耳的金属声。

原始瓷作为陶器向瓷器过渡时期的产物,与各种陶器相比,具有胎质致密、经久耐用、便于清洗、外观 中国明代素三彩菊花耳瓶 华美等特点,因此发展前景广阔。原始瓷烧造工艺水平和产量的不断提高,为后来瓷器逐渐取代陶器,成为中国人日常生活的主要用器奠定了基础。 中国瓷器是从陶器发展演变而成的,原始瓷器起源于3000多年前。

师小结:这些瓷器它们只有白底和蓝色,这种白底蓝色的瓷器有一个好听的名字叫青花瓷。古代人把蓝色叫做青,他们又觉得这种瓷器像花儿一样美,所以叫青花瓷,是我们中国特有的瓷器。 欣赏二:(课件欣赏)提出问题,引导幼儿带着问题(播放青花瓷课件)集中欣赏图片。

鉴定方法:在投资高古瓷(民间俗称元朝以前产的陶瓷即为高古瓷)的时候有一个标准,就是一定要选取“名窑口、典型器”来收藏。比如说,唐代的名窑口是南青北白,南方以越窑的青瓷见长,北方以邢窑的白瓷取胜。那么收藏唐代瓷器时,就要重点考虑这两个窑口的典型器物。

瓷器鉴别知识---大体讲,瓷器鉴定主要是从器型、纹饰、胎釉、款式等各方面入手。器型方面,赝品侧重于器物造型的古拙、敦厚、粗笨、秀美、玲珑、华丽等不同风格进行研究,详加分析对比,摸清其演变规律。仅举玉壶春瓶为例,自宋代始创以至晚清民国,历朝均有制作,而风格却代有变迁。

在古丝绸之路上,唐代的交通工具主要是骆驼。可以想见,在沙漠中,人和骆驼艰难跋涉,相依为命,所以人和骆驼有一种亲密感。它那高大的形态和坚毅负重的神情,似乎还带着丝绸古道的万里风尘。 唐三彩是唐代陶器中的精华,在初唐、盛唐时达到高峰。

元青花“苏麻离青”钴料独具特征,这几点如今无论如何都仿造不出_百度...

唐、宋青花用的是国产青花钴料,元代早期烧造的青花用的仍然是国内青花钴料,元代中后期随着疆土面积的不断扩大和对外贸易的开展,元朝伊斯兰人口的不断增加,以及蒙古族贵族本身的需要,以苏麻离青着色的元青花应运而生。

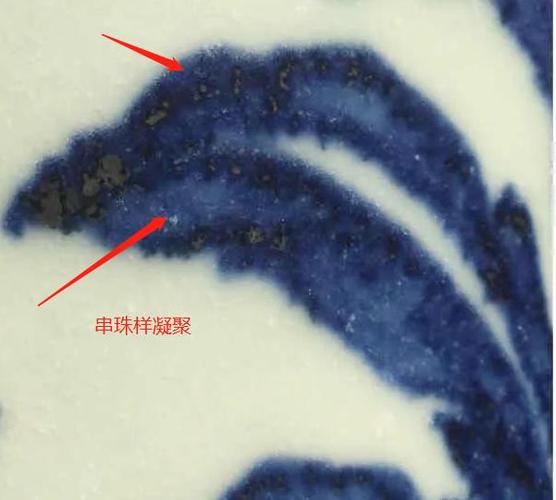

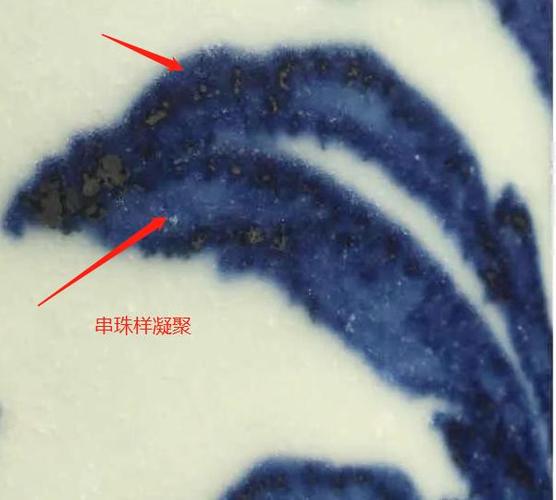

最后,苏麻离青料存在串珠状缩聚现象。在线条纹理中,常常可以看到钴铁的结晶斑,并形成发黑的串珠状洇散痕迹,这被称为串珠缩聚现象,具有明显的特点。这种现象是由于青花料不够细腻造成的。

进口钴料,即苏麻离青所绘青花纹饰呈色浓艳深沉,并带有紫褐色或黑褐色较光润的斑点,有的黑褐色斑点显现出“锡光”。国产青料,其成分为高锰、高铝,所描绘的青花纹饰呈色蓝灰或蓝黑,见浓淡色阶。 元青花瓷器的图案纹饰层次繁多,多数图案花纹密闭整个器身,主题纹饰与辅助纹饰相互衬托,构成饱满的全图。

因为烧造元青花的“钴料”(苏麻离青)是从波斯既现在的伊朗进口的!用“苏麻离青”描绘的釉下花卉、人物、动物在烧造成功后还原了元青花的靓丽!近来这种钴料已经用尽,所以现代无法烧造出“元青花”瓷器了。。

另外,元代瓷器普遍具有圈足外墙斜削的特点。梅瓶之口大都是上窄下宽的 梯形,造型端庄典雅,重心较稳。元青花瓷器总体分两种色调,一种呈灰蓝色,较浅淡,一种是深蓝色,较艳丽。进口钴料,即苏麻离青所绘青花纹饰呈色浓艳深沉,并带有紫褐色或黑褐色较光润的斑点,有的黑褐色斑点显现出“锡光”。

元明青花瓷器从釉面中看为什么会呈现淡青色?

其实,发生这种淡青色的根源还是共生矿中二价铁所捣制的结果。

器盖内侧素胎,浅土黄色,见细微釉斑。(三)元代青花瓷的青花呈色 青花是由钴料绘画而成。天然钴料中除钴外还有铁、锰等成分。因各种元素的构成比例差别和烧成条件不同,使青花呈色出现变化。

如果蘸 的颜料都一样,画线用力均匀,青花烧出来后就是一个颜色,否则青花就会出现深浅不一的颜色。再一个是焙烧温 度,应该是1260度。同样的青料,如果温度过高,颜色发黑;温度过低,有点发绿。

元青花瓷的釉层

〖One〗、元青花瓷的釉层工艺独特,得益于胎土二元配方的提升,这使得烧制温度得以提高,进而影响釉料配方的调整。景德镇的传统瓷釉是通过釉果和釉灰的混合制成,釉果主要由石灰石构成,含有高达90%的氧化钙。

〖Two〗、元青花可以看胎体鉴别,真元青花瓷器胎体厚重,器外有接胎痕,有泥浆条痕迹,假元青花瓷器胎体规整,局部平滑,厚薄一致。可以看釉面鉴别,真元青花瓷器釉层较厚,釉面泛青绿色,假元青花瓷器釉层薄而发黑,釉面无缩釉斑。

〖Three〗、各类器物底足,常见不规则之乳突、露胎处呈淡黄褐色,粘有黑色窑渣,但有相当一部分海外遗存的元青花底足制作十分规整,细底白胎,不仅没有世称的火石红,甚至在釉层与胎质结合的边缘,没有一丝国内常见的元青花瓷和永宣瓷上常见的微微窑红。

如何分辨郎红与祭红?

郎红釉面玻璃光泽强烈,清澈透明;祭红的釉面凝厚莹润,浓郁呈失透状。

祭红的釉色则更为匀净,变化较少,颜色通常呈现鲜红色,底部“灯草边”特征较为明显。在微观观察上,郎窑红的釉泡细小稀疏,而祭红的气泡较大且稠密。郎红釉层内可能会有纹片,而祭红则无此特征。郎红的底足颜色多样,常见米黄色或浅绿色,而祭红的器内外则无此特征。

郎红釉面玻璃光泽强烈,釉子清澈透明,光亮夺目;祭红的釉面凝厚莹润,釉子浓郁呈失透状。

明朝的瓷器有什么特点?

〖One〗、造型:一般都显丰满、浑厚,器型线条柔和、圆润,给人以质朴、庄重之感。胎体:一般都比清代的厚重,弘治以前注重修胎,接痕不大明显。釉面:特点为釉质肥厚、滋润。纹饰:主要有龙、凤、麒麟、山水、人物、花鸟、走兽等。器足:大件器物多为砂底,常有塌底、粘砂、跳刀痕。

〖Two〗、明代瓷器的艺术特点之一是其丰满、浑厚、古朴的风格,体现在器型的柔和线条和圆润造型上,给人以质朴和庄重的感觉。 在胎体方面,明代琢器如瓶、尊等立体造型较为厚重,而圆器如盘、碗等平面造型也较清代更为厚重。 明代青花瓷器的特点明显,早期常显晕散,中期色泽鲜艳,晚期则发灰暗淡。

〖Three〗、明代瓷器的特征:丰满,浑厚,古朴,器型线条柔和,圆润,给人以质朴,庄重之感。胎体琢器指立体造型,如瓶,尊等,都较厚重。圆器指平面造型,如盘,碗等,其胎体也较清代厚重。明代青花瓷器,早期晕散,中期漂亮,晚期发灰,暗淡。

〖Four〗、明朝万历时期的瓷器,其特点之一是质地较为粗松,胎体厚重,且常出现器身变形的情况。在青花瓷的色调上,万历早期倾向于深蓝中带有紫色,中期颜色偏灰,晚期则显得灰暗并伴有晕散现象。同时期流行起浅描的绘画技巧。

〖Five〗、以青花楷书“大明成化年制”六字二行款为主,款识外,有的加双圈,有的加双方框,也有无圈框的。官窑罐类,还有在底足写“天”字款的。民窑款识有写“大明成化年造”、“大明年造”的。总结,看完本文,大家对明代各瓷器款识的特点肯定有了更多的了解了吧。

晋代高古瓷底部特征介绍

有的古瓷因胎体酥糠程度较高而出现酥裂现象。凡见胎体酥裂釉面晶莹如新者必为古瓷无疑。底胎熟旧,器型古朴典雅,旧气特征明显,具备时代特征的定为古物。器物底部是雨晴表,含有较多信息,细心观察定有所发现。

有的古瓷积釉处,能发出盈盈湖绿色,恬静飘逸,给人以美的享受,凡古瓷釉面用手抚之一定有种细腻软滑的质感。

因此,高古瓷仅指隋唐五代宋元时期烧制的瓷器!当然,也有民间俗称的元代以前生产的瓷器为高古瓷的说法,后一种说法,还得到不少藏家的支持和认可,即“高古瓷”应该是一个与明清瓷器相对应的品类,在时间上,是比明清瓷器要早的瓷器。

瓷釉显色常识和瓷釉材料的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于瓷釉材料的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~