佛家十识是哪十识具体是什么

〖One〗、佛家十识是佛教心理学中的概念,具体指的是以下十种识心: 眼识心:了别视觉对象的识。 耳识心:了别听觉对象的识。 鼻识心:了别嗅觉对象的识。 舌识心:了别味觉对象的识。 身识心:了别触觉对象的识。 意识心:了别思维对象的识,是六识中的第六识,也是一切识的主导。

〖Two〗、十识是指佛教中的十种心识,包括眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿赖耶识、藏识、心识。其中,前六识分别为五感,即视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉,第七识是自我意识,第八识是储存记忆和种子识,第九识是雷马(lima)识,即一切心识,第十识是阿陀那识,即因果识。

〖Three〗、生灭门之十识。真如门十识中之第十识一一识心即唵摩罗识之意;此十识系于生灭门之位立九识,以生灭所入为第十识。真生不二门之十识。据秘藏记载,密教以八叶之尊含摄一切心主,是为八识;以八叶及中台之尊含摄一切心主,是为九识;以十佛刹微尘数之一切心主摄于一识,是为十识。

〖Four〗、佛教中的六识指的是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识和意识,这是基础的认知能力,涵盖了感官体验和心理活动。 第七识是末那识,它在佛教中是关于自我意识和自我认同的层面,与“我执”相关。 第八识是阿赖耶识,被认为是存储所有经验和潜在能力的基础,是轮回转世的基础。

〖Five〗、一:方丈识(有此识者,定主文才学问,大丈夫也) 方丈之识心性灵,为人志大掌权衡。不犯刑冲清且贵,宣扬道典有文名。二:菩提识(有此识者,心契菩提,常好善事) 菩提之识心最慈,公平正直有余思。甚深般若人钦仰,恶似探汤善欲齐。

〖Six〗、人命共分十识,有方丈识、通天识、三合识、菩提识,福禄识,成就识,起家识,消灾识,善知识,佛法识。方丈识 方丈之识性无毒,为人权柄有威模,不犯刑冲多主贵,优雅文才大丈夫。方丈识代表权势,其人行为、言行举止皆非常大气,为人忠厚,识大体,重大局,言行举止皆为人楷模。

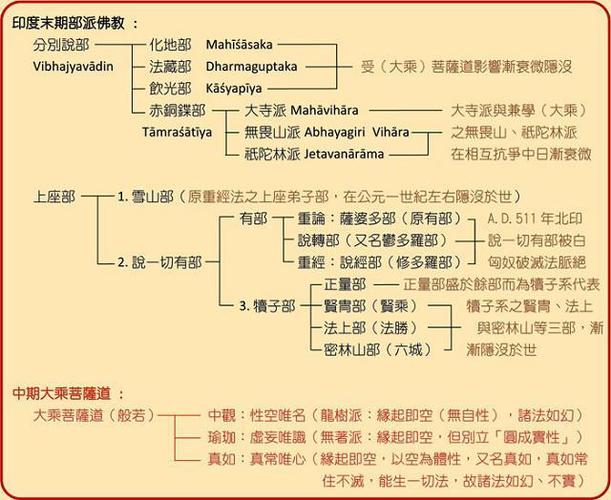

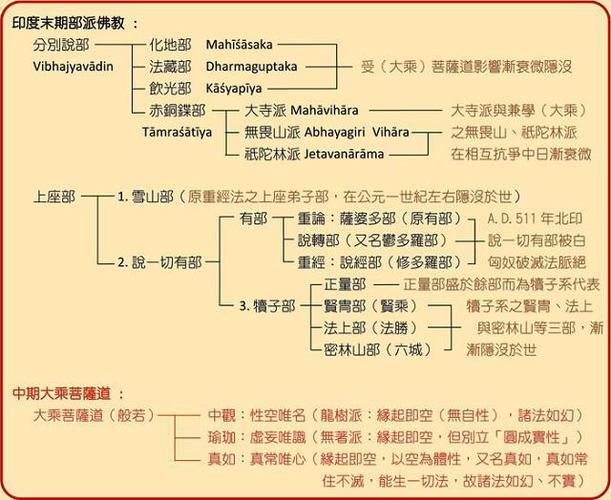

佛学常识:印度佛教历史上重要的几个阶段

印度佛教的发展可划分为五个时期:原始佛教、部派分裂时期、大乘中观学派兴盛时期、大乘瑜伽学派兴盛时期(密宗流行于后期)、密宗盛行时期。尽管存在一些争论和差异,但佛弟子们在教团生活和学修上大体遵循四谛、八正道的根本教义。 佛陀时代的教法因时机和听众的不同而有所差异。

佛教在西藏发展的历史分两个历史阶段,藏文史籍一般称“前弘期”和“后弘期”。7世纪中叶到9世纪中叶约2百年为前弘期。这一时期,佛教在吐蕃还是一种外来宗教,它在与当地原有的苯教不断斗争中发展起来,其间曾一度占优势。赤松德赞(755一797在位)时从印度迎来寂护和莲花生两大师,建立桑耶寺和僧团组织。

《佛·法·僧》强调了佛、法、僧三宝在佛教中的核心地位。它从教主佛陀、教理经典、教团僧伽三个方面,探讨了三宝对佛教的重要性,并提供了认识三宝的基本途径。对于学佛者而言,从信仰开始,遵循修学佛法的次第,逐步深入,才能达到圆满无上菩提的境界。

在笔者看来,可主要概括为三条,即:平等观念、克己观念和慈悲利他的观念。 (一)平等观念 佛教在印度不是产生最早的宗教,而且在印度历史上通常也不是占主导地位的宗教。在印度历史上产生较早(早于佛教)的是婆罗门教。婆罗门教及后来由其演变而成的印度教是印度历史上通常占主导地位的宗教。

关于佛教的一些疑问

〖One〗、无明因我执而生:佛教中认为,无明是因我执而产生的根本无明,我执是众生痛苦的根源。 理量互补而不偏废:在佛教的修行中,理性和经验是相辅相成的。虽然理性思考和经验积累都是重要的,但不能仅仅依赖理性而忽视经验,反之亦然。

〖Two〗、佛法善于利用时机和方式来引导不同根性的人走向正道。对于那些沉迷于世俗欲望而不知的人,告诉他们行善积德,能够引领他们步入佛门。正如《维摩诘经》所言:“先以欲勾牵,后令入佛智”。 以佛陀度化难陀的故事为例,我们可以理解这一点。难陀非常宠爱他的妻子孙陀罗,两人形影不离。

〖Three〗、.佛到底是什么神仙?佛就是觉悟了的人,不是神仙。佛说的天今天航空人员已经有证实了。2.佛不是计算机,计算机也不是佛。你也具有计算机的能力,计算机毕竟是人造的。

佛教中的五根指哪几个方面

在佛教中,五根指的是眼、耳、鼻、舌、身这五种感官能力,它们分别对应着视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。这些感官根器能够产生相应的识,即眼识、耳识、鼻识、舌识和身识。 另外,五根还可以指代信根、进根、念根、定根和慧根这五种心所。

在佛教中,五根清净是指眼、耳、鼻、舌、身这五根感官不受到外界诱惑和污染,保持清净状态。 根据《俱舍论》的观点,五根清净中的五根包括眼根、耳根、鼻根、舌根和身根,这些是直接感受外界的感官。

五根通常指的是眼、耳、鼻、舌、身,这五根是人与外界接触的感官。在佛教中,五根是与五尘(色、声、香、味、触)相对应的,是人们感知世界的途径。六神无主 六神无主这个成语用来形容人心慌意乱,无法冷静地做出决策。六神在道教中指的是心、肺、肝、肾、脾、胆六脏相对应的神灵。

五根:指眼、耳等五识所依之五种色根。又作五色根。即:眼根(梵caks!urindriya )、耳根(梵s/rotrendriya )、鼻根(梵ghra^n!endriya )、舌根(梵jihvendriya )、身根(梵ka^yendriya )五根。亦即司视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉之五官及其机能。

关于佛教的14个问题

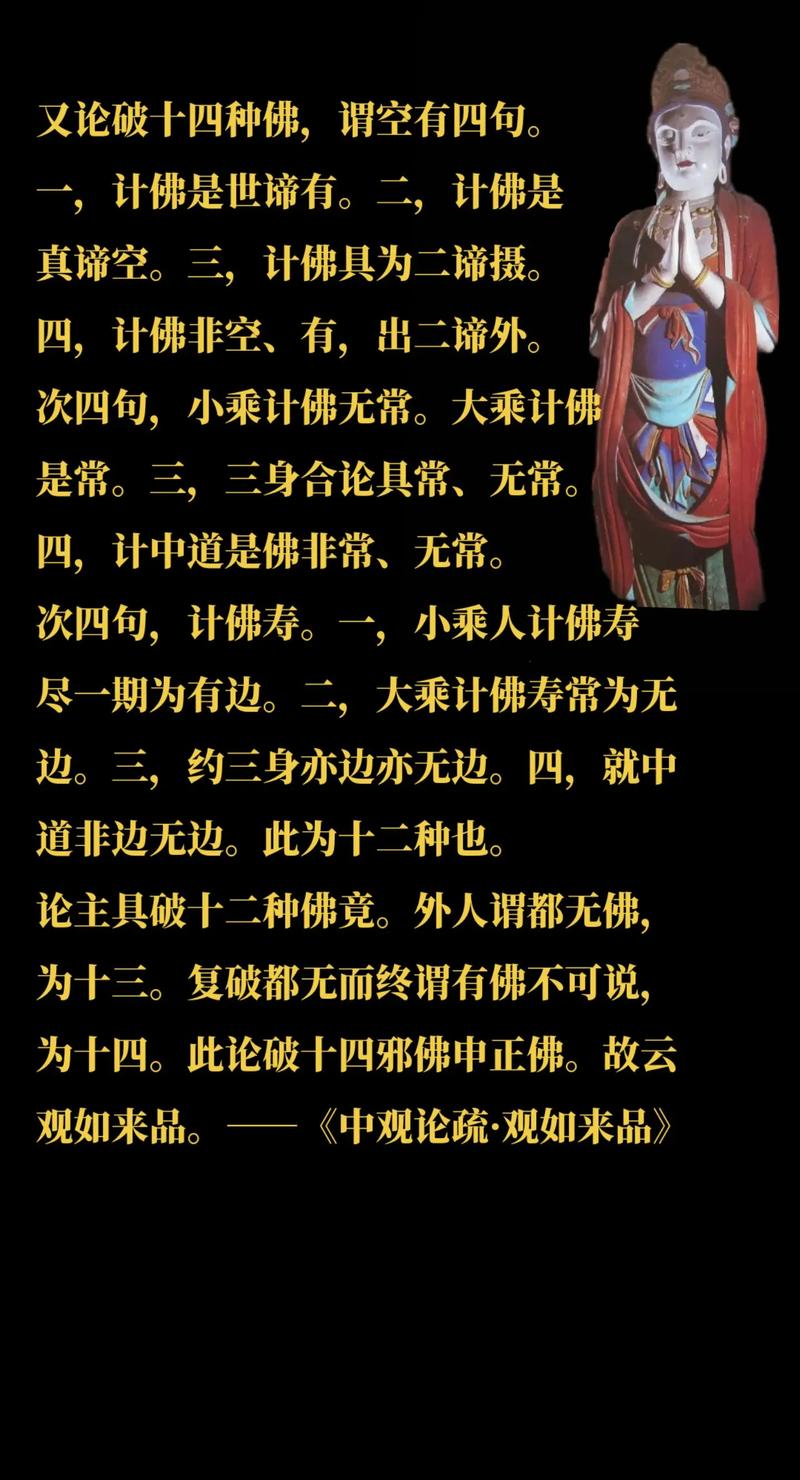

〖One〗、在佛教经典中,佛陀对有些问题不予这就是有名的〖Fourteen〗、无记。可归纳为四类16个问题。

〖Two〗、佛教发源于公元前1500多年的古代印度。佛教的创始人是释迦牟尼佛, 崇拜自然精灵和祖先神,信奉天神、雷神、司法神、日神、火神、风神、雨神等多神。 释迦牟尼当初出家的目的是为了寻求解脱生老病死等痛苦之道。当时印度许多教派都是有最后解脱的理想的。

〖Three〗、在佛陀时代,一位比丘因困扰于〖Fourteen〗、难问题而寻求佛陀的解这些问题包括关于宇宙和生命的常变、有限无限等哲学难题。比丘希望一旦得到解便能继续留在僧团。然而,佛陀拒绝回答这些问题,认为它们对于实际的修行和解脱没有帮助。

〖Four〗、你是位十分坦诚且对佛法感兴趣的年轻人,这是很好的机缘。亲近佛法能让你受益匪浅。 听到佛陀的教诲和咒语时,你所感受到的悲伤之情实际上是慈悲心意的体现,这是一种感应。 乐于助人会使你得到许多好处,因此要重视友情,与人为善。你一定是个孝顺父母、尊敬长辈的人。

佛教基本教义

佛教的基本教义是“四谛”法,“四谛”是指“苦、集、灭、道”四个基本道理。答案为B(5P239)。

佛教的核心思想是戒、定、慧。这三个要素相互关联,共同构成了佛教修行的基础。戒,即遵守戒律,远离恶行;定,指的是心灵的集中和宁静;慧,是指通过修行获得的智慧。佛教基本教义 佛教的基本教义包括四谛说、八正道和十二因缘。四谛指的是苦谛、集谛、灭谛和道谛。

佛教的基本教义之一是“四谛”,也称为“苦集灭道”。这四个谛分别是:苦谛(生活中的苦难)、集谛(苦难的成因)、灭谛(苦难的消除)和道谛(达到涅槃的路径)。这一理论是佛教教义的核心,指导信徒如何理解生活、解脱痛苦并达到精神上的解脱。选项B正确。

佛教的基本教义 三法印:佛教用以评判事物是否符合教义的三项原则,即诸行无常、诸法无我、涅槃寂静。 四圣谛:包括苦谛、集谛、灭谛和道谛。苦谛指出人生充满苦难;集谛分析造成苦难的原因;灭谛指向佛教徒追求的理想境界——涅槃;道谛则阐述实现涅槃的途径和方法。

佛教的核心教义包括“四谛”和“八正道”,这些都是释迦牟尼佛祖的根本教诲。 “四谛”指的是苦谛、集谛、灭谛和道谛。苦谛教导人们认识到现实世界是充满痛苦的,人生充满了苦难。 集谛则阐释了痛苦的根源是人的基本欲望,即对色、声、香、味、触的渴望。

佛教的十个傻问题,哪位高人帮我解答一二?

第一个:这两个不一样,而且谁说佛家不改变因果的。历史上精通命理和风水的法师也不少。佛家那个叫转法。轮。是转因果。况且卷入因果一样要受着,只是大修行人不寐因果而已。第二个:这个就是为了培养一个人渐渐的转变,最终转变成发自内心的做善事。

一切众生本我就是佛性 皆从如来藏性中出, 简单跟你说 就是一切众生都是你 佛是已经成佛的你 天人是行善的你 人是五戒得人身的你 畜生是愚痴的你 饿鬼是贪吝的你 地狱是造了重罪的你 。

不是高人,不过可以把部分的痴的表现举例给你,请自己观照:佛教的属于“三毒:贪、嗔、痴”中的“痴”,属于“修惑”,意思是通过修行可以断除。三毒为烦恼业火,炽热猛烈,能断人法身慧命,永堕生死轮回之中,因此需要通过修行断除。

佛教的五眼是什么,如何获得

五眼在《俱舍论》等小乘经典中有所提及。根据因迦派果仁巴的说法:“六神通,小乘行人可以得到;五眼,只有大乘者方可得。”佛陀也曾经教诲:“若欲得五眼者,勤修六波蜜。”五眼的因缘、作用、范围、本源等,在《瑜伽师地论》和《大乘阿毗达磨》中有详细介绍。

肉眼通:如鹰眼般锐利,能见远近之物。 天眼通:超越肉眼,能透视障碍,见广阔世界。 慧眼通:洞察人与事物本质,因果关系。 法眼通:认知生命实相,辨识因果,获解脱智慧。 佛眼通:融合“五眼”,达至圆满,惠及其他生命。

在佛教术语中,五眼是指肉眼、天眼、慧眼、法眼和佛眼。普通人的感知能力被称为肉眼,而修行者通过禅定能够看到的超越肉眼的视界则称为天眼。小乘佛教徒通过深入理解真空的本质而获得的洞察力被称作慧眼。菩萨则通过普度众生的方式,获得了一种洞察一切法门的能力,称之为法眼。

佛教中的五眼分别是肉眼、天眼、法眼、慧眼和佛眼,它们代表了修行者对事物认知的不同层次和境界。 肉眼:指的是普通人的眼睛,能够看到可见光范围内的物体。佛教认为肉眼所见有限,容易受到外界干扰,不能看清事物的真相。

佛教5个常识和佛教必须知道的常识的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于佛教必须知道的常识的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~