古代人生科举会试问答合集_古代人生科举会试答案汇总

古代人生科举殿试题目答案汇总:一人两人,有心无心 。榜眼答案:“善恶+虚实相生”。民之于官何位 。榜眼答案:“民生+以小见大 ”。何为国士无双 。状元答案:“选才+堂堂正正”。何为捭阖。探花答案:“ 战争+一针见血 ”。一人两人,有心无心 。

题目:“一人两人,有心无心善恶+虚实相生”,答案为榜眼。此题涉及善恶观念与现实与虚幻的对比。 题目:“民之于官何位民生+以小见大”,答案为榜眼。此题探讨民众在官治中的地位与以小见大的哲理。 题目:“何为国士无双选才+堂堂正正”,答案为状元。

答案:国士无双指的是才能出众、无人能及的人才。答案强调了选拔人才应当公正无私,秉持正直的品行。 题目:“何为捭阖?战争+一针见血”答案:捭阖原指开合、分合之道,此处暗喻战争中的策略。答案要点在于战争中的策略应当直接有效,切中要害。

科举考试常识

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

古代科举制度的文学常识如下:科举 科举,科举制、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。从隋代一直沿用至明清。《诗话二则推敲》中“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

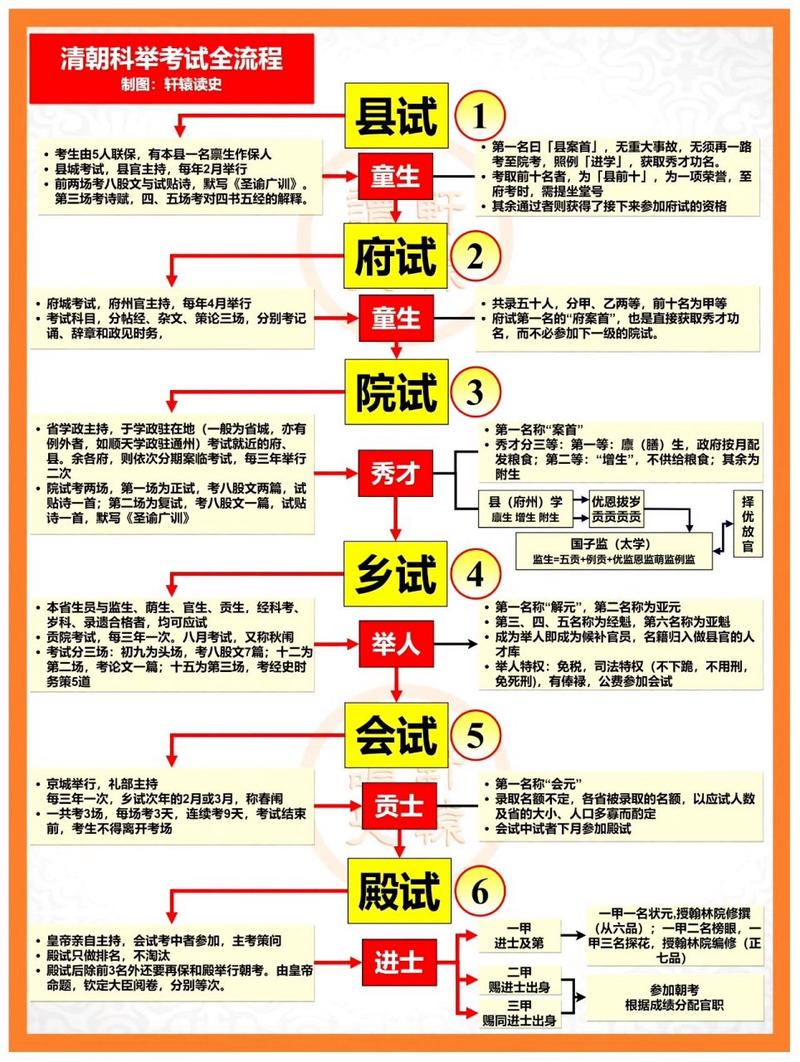

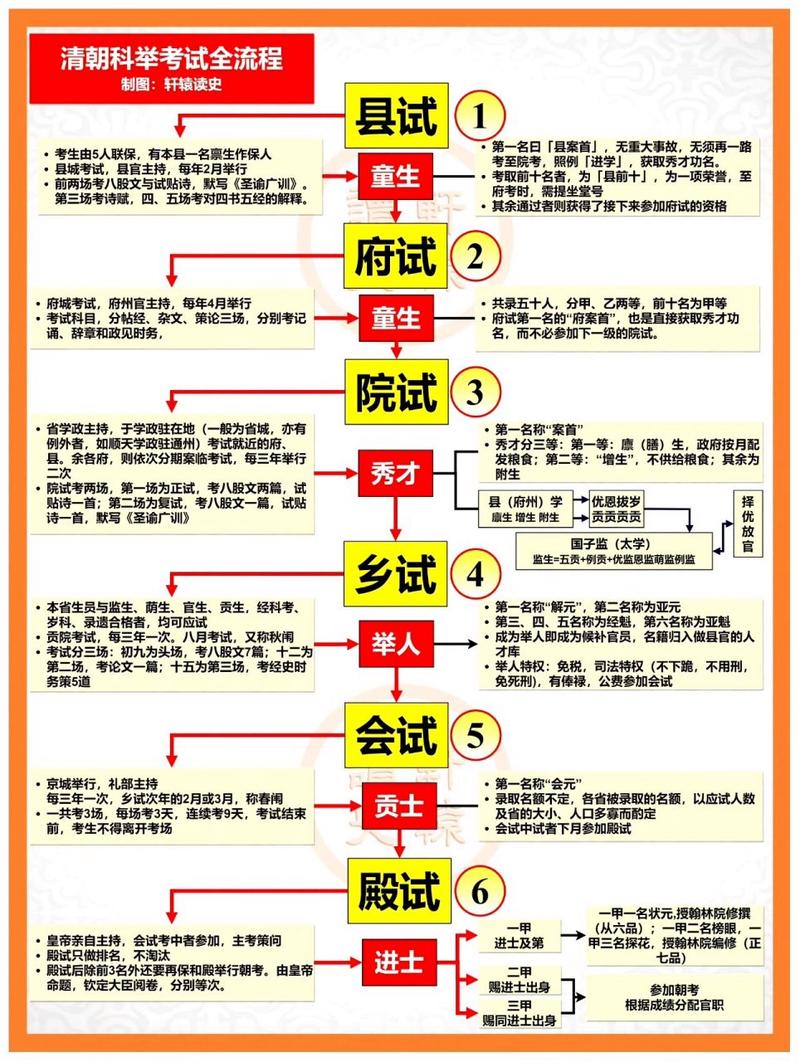

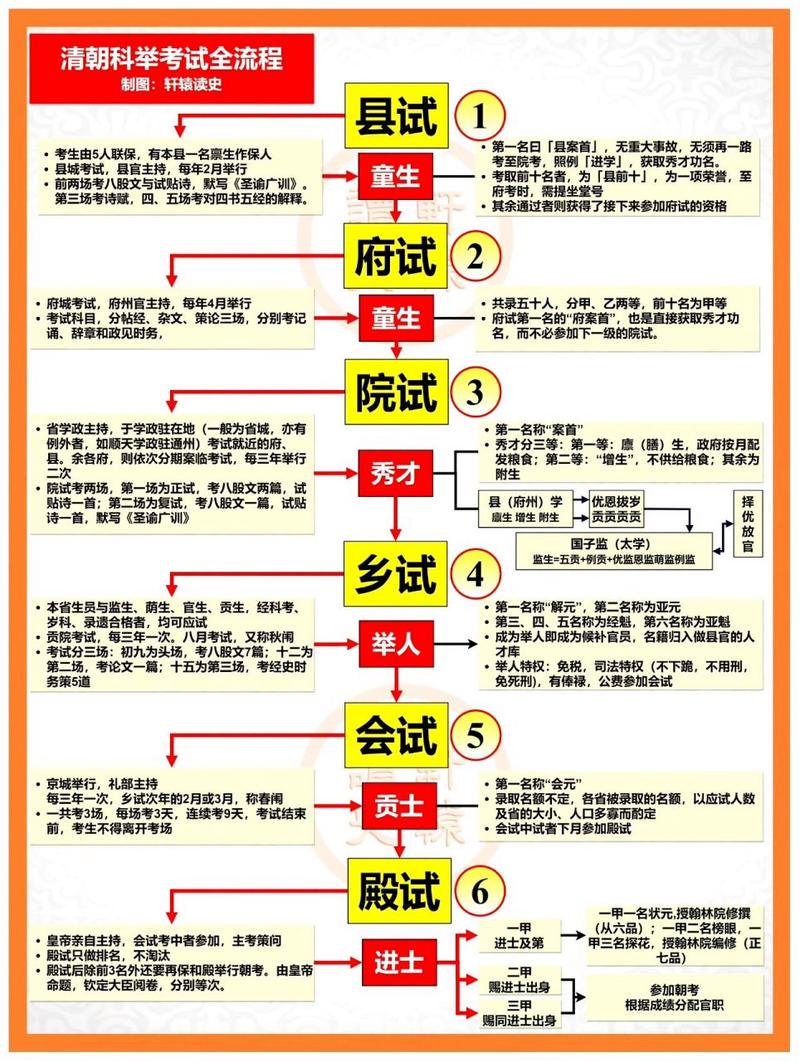

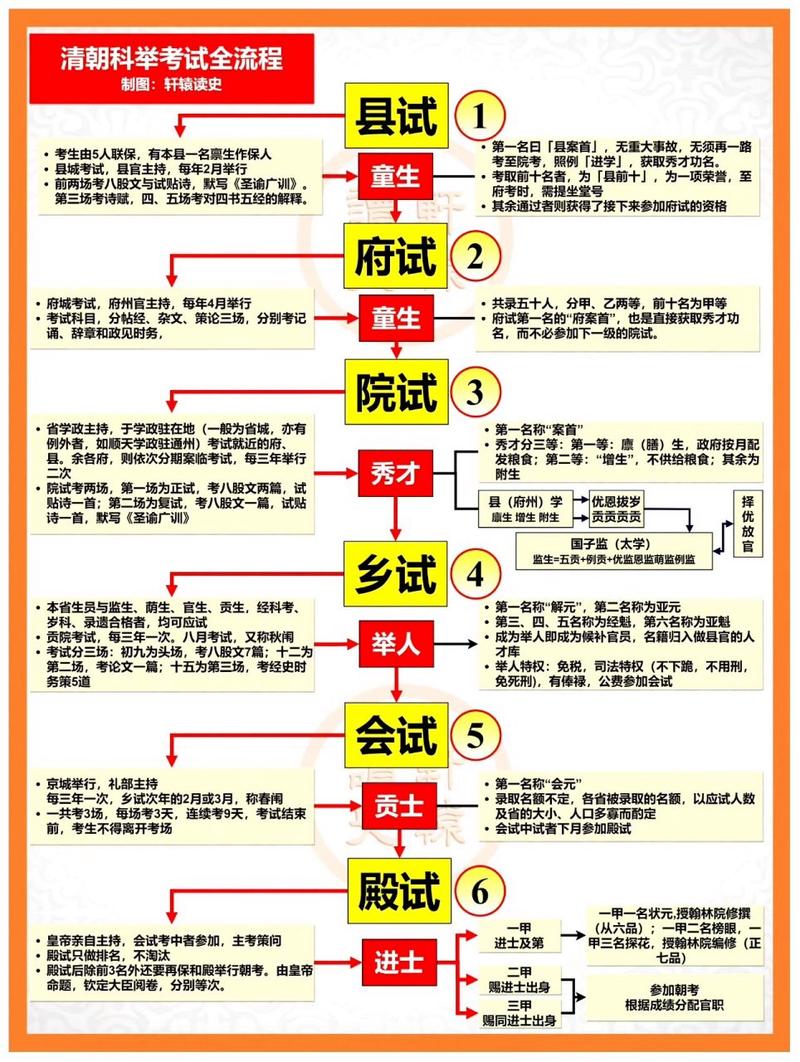

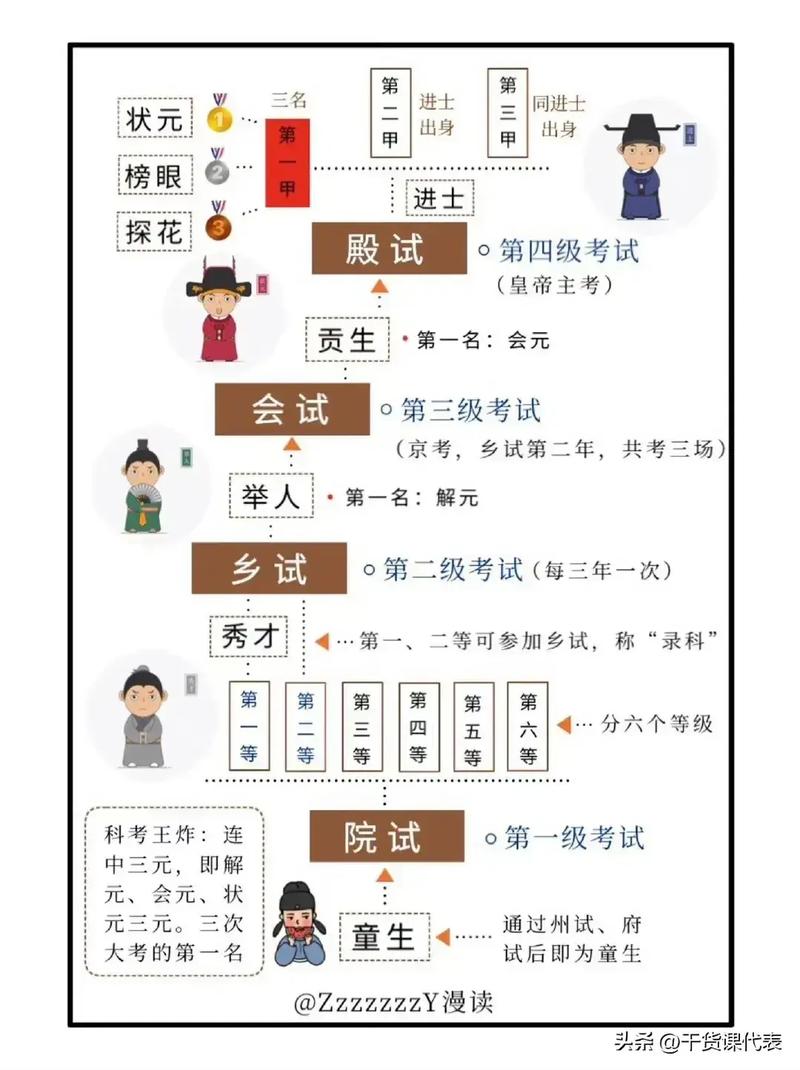

童生试:童生试也叫“童试”。明、清两代以取得生员(秀才)资格的考试。童生试包括县试、府(或直隶厅、州)试和院试三个阶段。每三年举行两次。应试者不分年龄大小都称“童生”,亦作“儒童”“文童”。乡试:唐宋时称“乡贡”“解试”。

首先是童试,这是明代最低一级的考试,考中被称为“生员”,俗称“秀才”或“相公”,只有考中了生员,才有资格参加正式的科举考试。正式的科举考试分为三级:乡试、会试和殿试。乡试一般在省城、北京和南京举行,可以理解为现在的省考。

科举制,始于隋朝,由国家设立科目,通过逐级考试,按成绩授予官职的制度。隋文帝废除九品中正制,创立科举制,后炀帝创立进士科,科举制逐渐形成。唐代科举考试分为制举和常举。

有关科举制度的文化常识

明清科举考试制度所规定的一种文体,也叫时文、制义、制艺、时艺、四书文、八比文。这种文体有一套固定的格式,规定由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成,每一部分的句数、句型也都有严格的限定。

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

科举考试是中国古代封建统治者为选拔人才资源,而设置的一种考试制度,让读书人参加的人才选拔考试,学而优则仕的一种制度。 科举制的殿试部分是由皇帝亲自主持、以分科考试形式录用人才的取士制度。魏晋以来,采用九品中正制,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。

古代科举制度常识

古代科举制度的文学常识如下:科举 科举,科举制、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。从隋代一直沿用至明清。《诗话二则推敲》中“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

【答案】:我国古代从隋朝开始,封建统治者通过科举考试选拔官吏。科举考试制度在中国流行了1300多年,影响巨大。科举制度在不同时期不尽相同,以明清两代为例,从童生到状元一般经过五个阶段。『1』童生。凡是要应试秀才的试者习惯上称为童生。『2』院试。

常识积累:历朝科举制度梳理

科举制,始于隋朝,由国家设立科目,通过逐级考试,按成绩授予官职的制度。隋文帝废除九品中正制,创立科举制,后炀帝创立进士科,科举制逐渐形成。唐代科举考试分为制举和常举。

下面我们就来看看2021省考公务员行测常识储备:古代“高考”,下面一块儿来看看吧。院试 因主要童生参加(童生亦名文童、儒童、儒生、俊秀,但没有年龄上的限制),因此院试又被称为童生试,是士子进升的第一步。通过院试之后被称为秀才,获得进入府学、州学或者县学的资格。

古代科举制度为了激励士人通过考试并为朝廷服务,特别设立了四场由官方举办的庆祝宴会,即著名的科举四宴。这些宴会根据文武科分别进行,鹿鸣宴与琼林宴针对文科,鹰扬宴与会武宴针对武科。

世卿世禄制商周时期实行的世卿世禄制主要和“宗法制”、“分封制”紧密结合,以嫡长子继承的原则世代相传,虽然担任大小官职的人都需要学习国学知识和相关的礼仪制度,但也形成了世代垄断的官职,没有起到选贤任能的作用,不利于社会的发展,与后期的选官制度有着很大的差异。

古代科举制度的文学常识

古代科举制度的文学常识如下:科举 科举,科举制、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。从隋代一直沿用至明清。《诗话二则推敲》中“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。 怎样看待封建的科举制度 封建科举制度有积极影响和消极影响。

元朝科举制度也分乡试、会试、御试三级,但将蒙古人、色目人和汉人、南人分开考试,并分别登榜。同唐朝截然相反,元朝科举考试重经义而轻诗赋。经义在《大学》《中庸》《论语》《孟子》即《四书》中选题,答案以朱熹的《四书集注》为准。我国古代科举史上以朱熹的《四书集注》考试,是从元朝开始的。

进士举人参加在北京的会试殿试,合格者称为进士。探花殿试第三名称探花。榜眼殿试第二名称榜眼。状元南宋以后,殿试第一名称状元。

古代科举制度常识图解

〖One〗、从隋代至明清,科举制实行了‘干三百多年。《诗话二则·推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

〖Two〗、科举考试是中国古代封建统治者为选拔人才资源,而设置的一种考试制度,让读书人参加的人才选拔考试,学而优则仕的一种制度。 科举制的殿试部分是由皇帝亲自主持、以分科考试形式录用人才的取士制度。魏晋以来,采用九品中正制,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。

〖Three〗、科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

〖Four〗、中国古代科举制度常识 古有乡举里选之说。《周礼地官乡大夫》讲到三年举行一次大比,以考查乡人的德行道艺,选拔贤能的人才。《礼记王制》提到乡论秀士,经过逐级选拔,有所谓俊士、进士等名称。《礼记射义》还提到诸侯贡士于天子。

科举常识大全和科举考试百科的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于科举考试百科的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~