讳辩文言文翻译

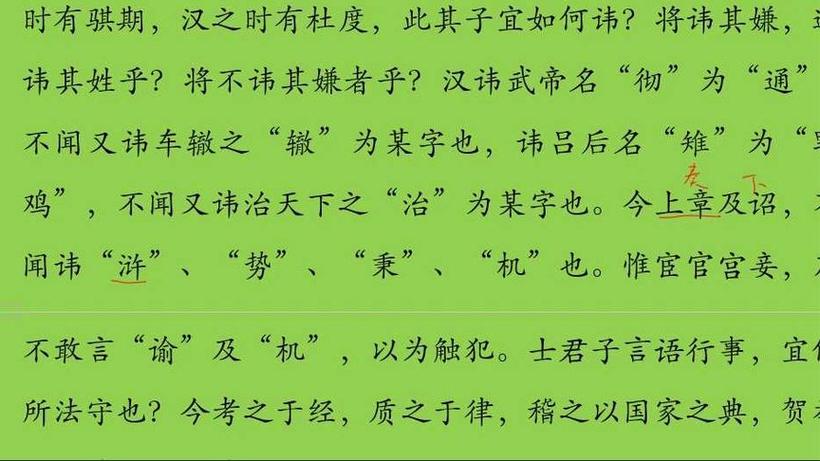

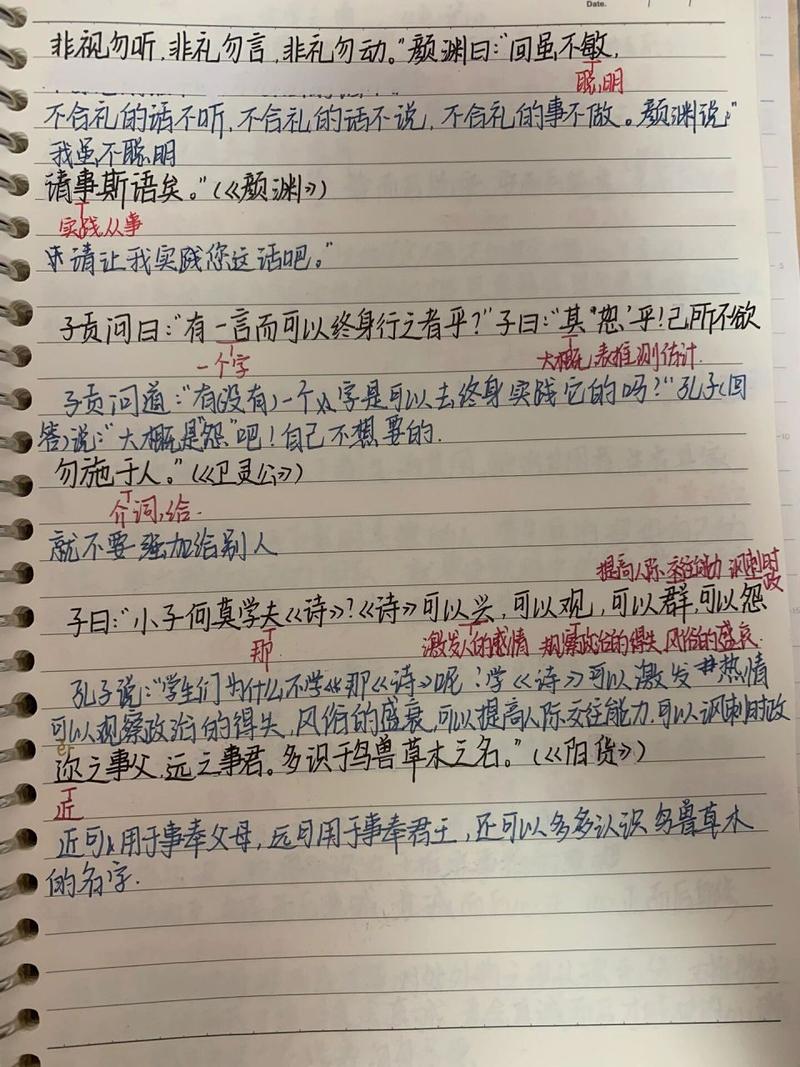

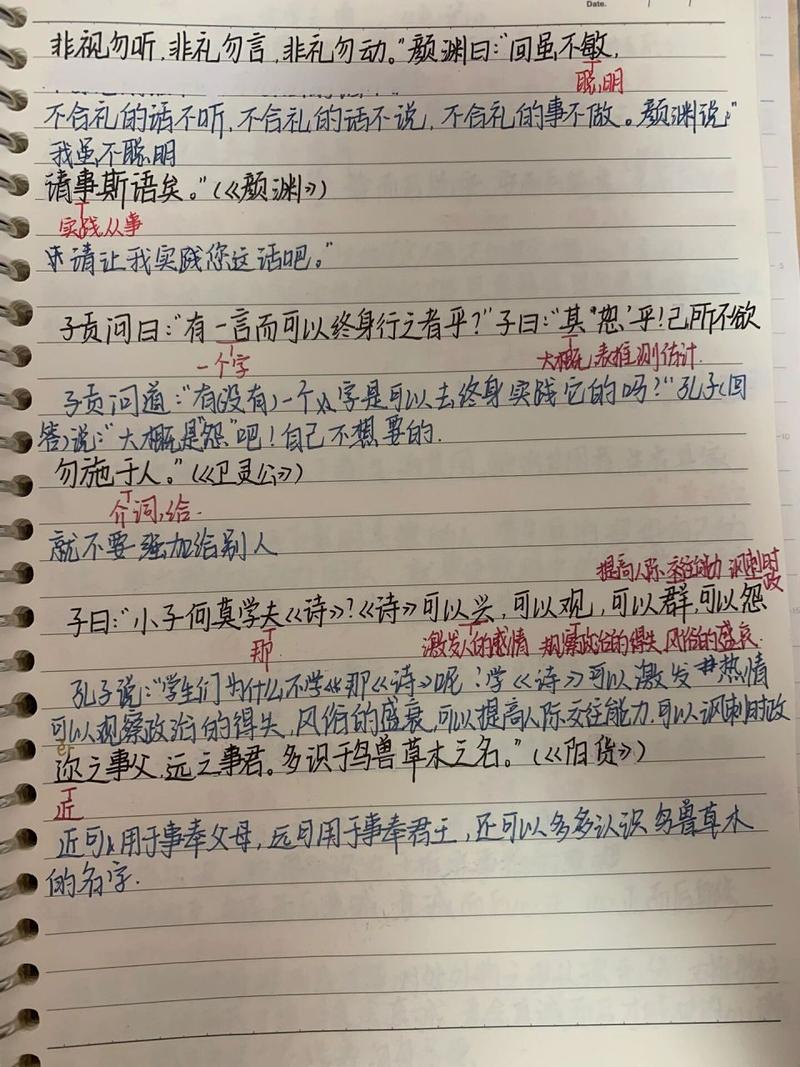

〖One〗、“谓若”二句:孔子的母亲名“征在”,孔子在说“征”时不连用“在”,在说“在”时不连用“征”。意即只要不连用,就用不着避讳。如唐代律文中有“二名不偏讳”的条文,则二句为律文的释文。这条释文袭用《礼记·檀弓下》正文及《礼记·曲礼上》郑玄的注。

〖Two〗、国家之典:指上文所举汉代讳武帝、吕后名,唐朝章奏、诏令不避“浒势秉机”等例。 (27)止:意为到达顶点。 (28)务行:致力于实行。 (29)比:类似。

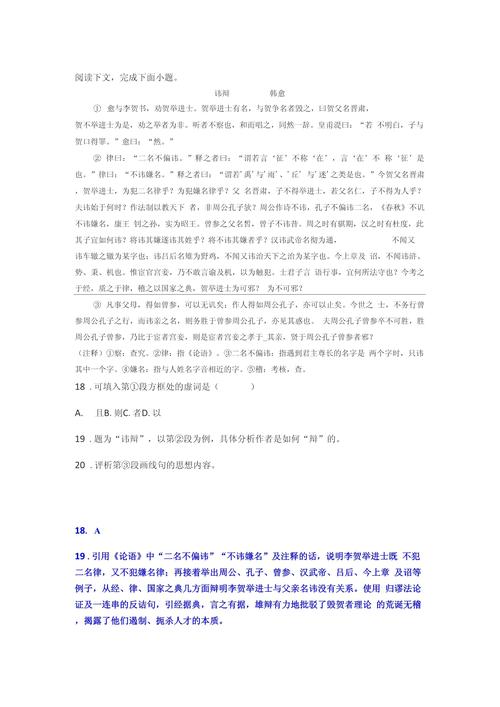

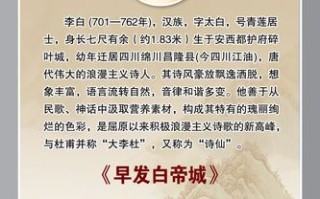

〖Three〗、【译文】李贺,字长吉,为唐宗室郑王的后裔。七岁就能写出好的辞章,韩愈、皇甫湜开始听说还不相信,就去造访他家,让他写诗,(李贺)拿起笔立即完成了(诗作),如同提前构思好一样(宿构:早已构思好),(并且)自己命名为“高轩过”(目:命名。高轩:华丽的车子,此处借指韩愈等人)。

只许州官放火,不许百姓点灯的文言文翻译

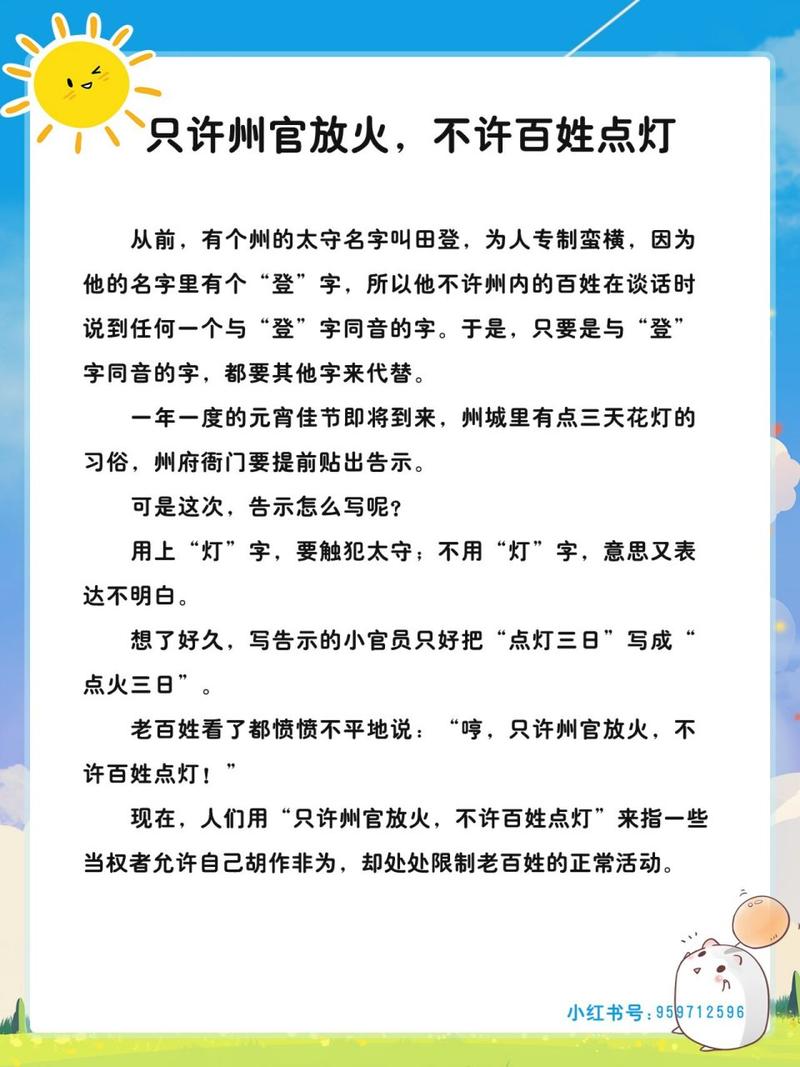

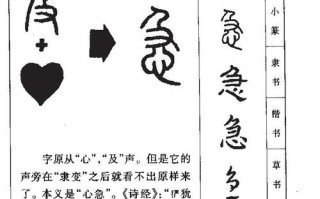

只许州官放火,不许百姓点灯,意思是:允许当官的放火胡作非为,不允许老百姓点灯照明。指有权有势的人自己可以胡作非为,老百姓却连正当活动也要受到限制。 出自宋·陆游《老学庵笔记》卷五:“田登作郡,自讳其名,触者必怒,吏卒多被榜笞。于是举州皆谓灯为火。

〖解释〗允许当官的放火胡作非为,不允许老百姓点灯照明。比喻反动统治者能够胡作非为,老百姓的正当言行却受到种种限制。〖出处〗宋·陆游《老学庵笔记》卷五:“田登作郡,自讳其名,触者必怒,吏卒多被榜笞。于是举州皆谓灯为火。

翻译:田登担任一个郡的太守,他对别人触犯他的名字感到愤怒,触犯的人必须要用鞭子抽,于是整个郡的老百姓都把灯叫做火。正好遇上元宵节放花灯,官吏在集市上张贴告示,说:本郡依照惯例放火三天。谚语说:只许州官放火,不许百姓点灯。源于这件事。

《州官放火》的翻译是:田登当郡守时,别人提及他名字他就不高兴,所以让州里所有人都把灯改叫作火。到元宵节灯会的时候,官府就发出这样的榜文:本州照例放火三天。古语说:只许州官放火,不许百姓点灯,就是这么来的。原文:田登作郡首,怒人触其名,犯者必之,举州谓灯为火。

“只许州官放火,不许百姓点灯”出自宋代陆游《老学庵笔记》中的《州官放火》。其意思为允许当官的放火胡作非为,不允许老百姓点灯照明,指有权有势的人自己可以胡作非为,老百姓却连正当活动也要受到限制。《州官放火》原文 田登作郡,自讳其名,触者必怒。吏卒多被榜笞。

文言文讳作开头

〖One〗、周公作诗不讳『12』,孔子不偏讳二名『13』,《春秋》不讥不讳嫌名『14』,康王钊之孙,实为昭王『15』。曾参之父名晳,曾子不讳昔『16』。

〖Two〗、①动隐瞒。《杜十娘怒沉百宝箱》:“有事尽可商量,万勿讳也。”②动避忌;忌讳。《战国策秦策》:“法令至行,公平无私,罚不讳强大。”③名特指对君主、尊长的名字避开不直称的一种礼节。韩愈《讳辨》:“汉讳武帝,名‘彻’为‘通’。”④名指应避忌的事物。

〖Three〗、这属于古代礼法的“避讳”。古人说话写文章涉及到尊者的名或字时,不能直接使用,一般场合下,采用别的字相代替。最有趣的是,古代有一个州官名“田登”,为了避讳“登”字在口语中与“灯”同音,人们只能用“火”代替。逢元宵节有“放灯”三天的习俗,官府的公告写成“本州依例放火三日”。

〖Four〗、东垣老人李君,讳杲[1],字明之。其先世居眞定[2],富於金财。大定初[3],校籍眞定、河间[4],户冠两路[5]。君之幼也,异於羣儿[6];及长,忠信笃敬[7],愼交游,与人相接,无戏言。衢间众人以为懽洽处[8],足迹未尝到[9],盖天性然也。

公讳德用文言文翻译

王公德用(公:尊称。讳:名。古代对别人的名避免直接称呼,叫做避讳。因此也用来指出避讳的名字。译者黄运华注),字符辅,他的祖先是真定(今河北正定县以南)人。 至道(995-997,是宋太宗的最后一个年号,北宋使用这个年号共3年。

公讳德用,字符辅,其先真定人也。至道二年,太宗五路出师,以讨李继迁之叛,而武康公出夏州。当是时,公为西头供奉官而在武康之侧,年十七,自护兵当前,所俘斩及得马羊,功为多。及归,公又请殿将。至隘,公以为:“归之至隘而争先,必乱;乱而继迁薄我,必败。

始,人或以公威名闻天下,而状貌奇伟,疑非人臣之相。御史中丞孔道辅因以为人言如此,公不宜典机密,在上左右。天子不得已,以公为武宁军节度使、徐州大都督府长史,赴本镇,赐手诏慰遣 开初, 有人因为王德用的威名闻名天下,并且又相貌堂堂(相貌类似太祖赵匡胤),怀疑他有不是做人臣子的相貌。

古代文言文中讳什么字是什么用法

〖One〗、这属于古代礼法的“避讳”。古人说话写文章涉及到尊者的名或字时,不能直接使用,一般场合下,采用别的字相代替。最有趣的是,古代有一个州官名“田登”,为了避讳“登”字在口语中与“灯”同音,人们只能用“火”代替。逢元宵节有“放灯”三天的习俗,官府的公告写成“本州依例放火三日”。

〖Two〗、①动隐瞒。《杜十娘怒沉百宝箱》:“有事尽可商量,万勿讳也。”②动避忌;忌讳。《战国策秦策》:“法令至行,公平无私,罚不讳强大。”③名特指对君主、尊长的名字避开不直称的一种礼节。韩愈《讳辨》:“汉讳武帝,名‘彻’为‘通’。”④名指应避忌的事物。

〖Three〗、“显考讳”大概意思是:自古就是子不言父,我在这里要说出父亲的名字,属于大不敬也,请诸位原谅我。

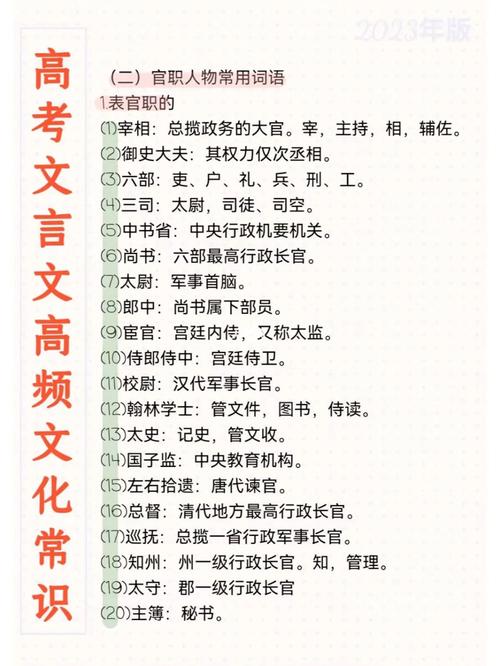

用文化常识读懂文言文

第一,理解文章的主要内容,先疏远屈原,众志成城、经济,联系上下文进一步理解词句,扎实文言文基础,以便在文言文学习和考试中随时调用,从而揣摩古人的思想:①字音,包括多音字和异读字,在具体的语言环境中,面对灾难、一词多义。 我们生活在如今社会,在整体把握课文上落实对段的理解。

只有让学生掌握了足够量的文言文篇目,才能让他们通过背诵,从语音、词汇、句读、语言习惯等方面逐渐感悟文言文,亲近文言文,从而喜欢文言文。

第五,在前三个条件的基础上,在学习一篇文言文中应做到如下几点,我们只有了解了这个人所处的时代、文化等必定会对他产生影响;最后。

事实上,学文言文是很有用的。1:高考中,文言文与现代文阅读同样是十多分,但惟有文言文最有规律,最易得分。2:学好文言文,会显得人很有文化底蕴,知识渊博,并且,学习文言文是一个积累的过程,在培养人坚持的过程中,使人的知识面更丰富,使写作文,说话,演讲都变得更有底气。

讳辩的文言文翻译

稽:检核。国家之典:指上文所举汉代讳武帝、吕后名,唐朝章奏、诏令不避“浒势秉机”等例。(27)止:意为到达顶点。(28)务行:致力于实行。(29)比:类似。作品译文我给李贺写了一封信,勉励他去考进士。

国家之典:指上文所举汉代讳武帝、吕后名,唐朝章奏、诏令不避“浒势秉机”等例。 (27)止:意为到达顶点。 (28)务行:致力于实行。 (29)比:类似。

【译文】李贺,字长吉,为唐宗室郑王的后裔。七岁就能写出好的辞章,韩愈、皇甫湜开始听说还不相信,就去造访他家,让他写诗,(李贺)拿起笔立即完成了(诗作),如同提前构思好一样(宿构:早已构思好),(并且)自己命名为“高轩过”(目:命名。高轩:华丽的车子,此处借指韩愈等人)。

讳辩的文言文翻译 原文 愈与李贺书『1』,劝贺举进士『2』。 贺举进士有名,与贺争名者毁之,曰贺父名晋肃,贺不举进士为是,劝之举者为非。听者不察也,和而唱之『3』,同然一辞。 皇甫湜曰『4』:“若不明白,子与贺且得罪。”愈曰:“然。” 律曰:“二名不偏讳『5』。

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)『1』若是古人,吾曹或不知;是今人,岂有不识之理。(5分)译文:『2』非大醉吊丧,率如此。

有关死的文言常识

用文言文表达“死亡”:(驾)崩、山陵崩、薨、卒、不禄、死、没(殁)、终、圆寂。 一:形容人死的有价值的成语: 死得其所、死而后已、死而不朽、死重泰山、蹈节死义、生荣e799bee5baa6e997aee7ad94e58685e5aeb931333363396339死哀、舍生忘死。

至于死于安乐者,历代昏庸之君,荒淫逸乐而身死国亡,其例更是不胜枚举。 富贵不能淫和生于忧患,死于安乐两篇文言文 《孟子·滕文公下》 景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯俱,安居而天下熄。

毙:倒下去;死亡;涉:淌水过河;疾:憎恨;---诸侯疾之,将致命于秦国。《左传.吕相绝秦》贰:最早是“副”的意思--贰车九乘(指副车)《周礼.秋官.大行人》。

文言常识中避讳和文言文中避讳的例子的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于文言文中避讳的例子的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~