严光传文言文答案

严子陵。上文说的“严先生”,即东汉时的严光,他字子陵,今浙江余姚人。严子陵与刘秀早年是同学。刘秀击败王莽军队称帝后,邀请他到京城洛阳任谏议大夫(皇帝的顾问),可去后不久,发觉朝中多猜忌,于是隐居浙江桐庐附近的富春江边,常钓鱼赏景。今建有严子陵钓鱼台,并有严子陵传碑文。

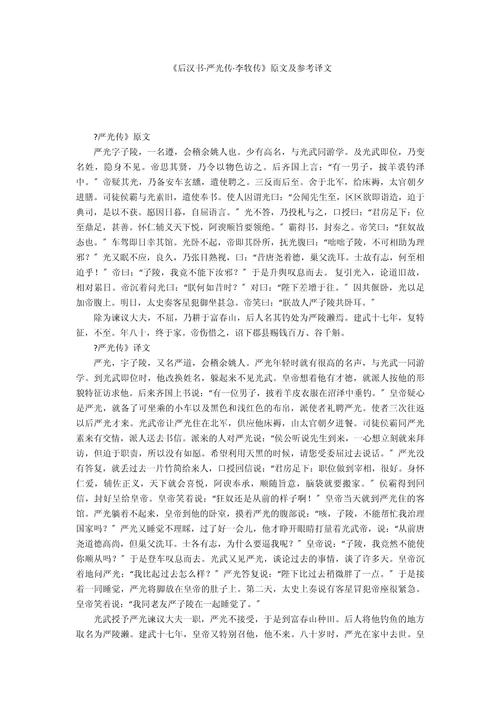

严光传原文及翻译如下:原文:严光字子陵,一名遵,会稽余姚人也。少有高名,与光武同游学。及光武即位,乃变名姓,隐身不见。帝思其贤,乃令以物色访之。后齐国上言:“有一男子,披羊裘钓泽中。”帝疑其光,乃备安车玄纁,遣使聘之。三反而后至。舍于北军,给床褥,太官朝夕进膳。

严光,字子陵,另一名字叫严遵,会稽余姚人。小时候有很高的名望,与光武帝刘秀一起游历学习。等到光武帝刘秀即位,严光于是就隐名换姓,避至他乡。刘秀想念他的贤能,于是下令画出他的形貌来寻访他。后来齐国上报称:“有一男子,披着羊皮在大湖中垂钓。

魏徽论自制文言文答案

〖One〗、《魏徵论自制译文文言文翻译借鉴书目:新编高中文言文助读》 爱问知 唐太宗问魏征说:“观察近来和古代的帝王,有传承帝位十代的,有传承帝位一两代的,也有自己得到天下自己又失去天下的。

〖Two〗、生民:百姓。不得其所:没有好的办法。楷则:法式准则。节:节制,控制。失所:失去了限度。克:能够。纵:放任。伏:表敬意,无义。身得身失:自己夺得天下又自己失去了天下。

〖Three〗、这段古文出自《贞观政要》中卷十里的《论慎终第四十》,在文章中“赖”的意思是依赖、依靠。原文选段全段为:贞观十六年,太宗问魏征曰:“观近古帝王有传位十代者,有一代两代者,亦有身得身失者。朕所以常怀忧惧,或恐抚养生民不得其所,或恐心生骄逸,喜怒过度。

〖Four〗、魏徵论自制 (唐)太宗问魏徵:“观近古帝王,有传位十代者,有一代两代者,亦有身得身失者,朕所以常怀忧惧,或恐抚养生民不得其所,或恐心生骄逸,喜怒过度。然不自知,卿可为朕言之,当以为楷则。”徵对曰:“嗜欲喜怒之情,贤愚皆同。贤者能节之,不使过度,愚者纵之,多至失所。

〖Five〗、《魏徵论自制译文文言文翻译借鉴书目:新编高中文言文助读》 爱问知 唐太宗问魏征说:“观察近来和古代的帝王,有传承帝位十代的,有传承帝位一两代的,也有自己得到天下自己又失去天下的。

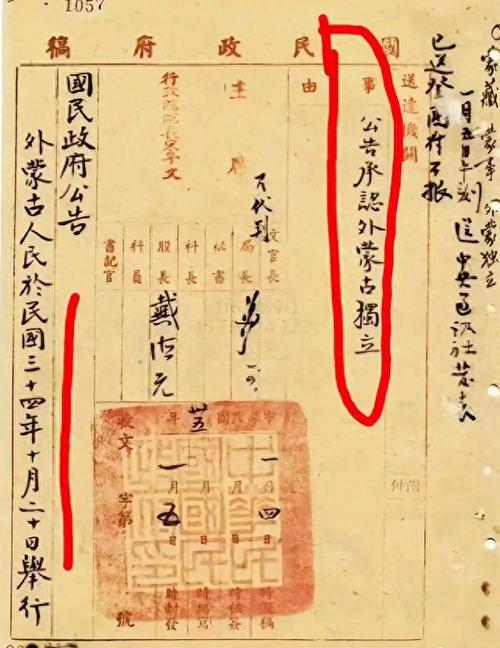

为什么历史上的公文都那么空洞?都没什么实际内容?

其中也不乏经典啊,不能说“都”,其实公文在古代,臣对君主要陈述政治,经济,文化等内容,并不空洞啊,不过,只是因为公文的格式死板,有明确规定,必须中规中矩,因为这可涉及到礼节方面的问题(搞不好就是冒犯皇帝,可是死罪啊,所以宁愿规矩空洞,也不能随便写)。

这类文章有着固定的格式和套语,往往被用于例行公文。官样文章不仅形式固定,而且缺乏实质性的内容,只是一些空洞的虚文滥调。例如,宋朝时期,吴处厚在其著作《青箱杂记·文章官样》中记载了王安国的一句话:“文章格调须是官样。”这句话很好地解释了官样文章的特点。

除了对基本的法律资料了解和研究不够外,一个重要的原因就是囿于先入为主的框架,还没有完全按照实事求是的认识论去审视中国法律史,对传统法律文化的精华与糟粕还没有给予恰当和充分的阐述。新中国成立五十多年来,在如何对待传统法制和法律文化的问题上,经历了曲折的历程。

为啥呢,原因在于当时的文体。元朝的政府公文沿袭的是唐宋以来的骈文,这是政府通用了几百年的文章格式,从上到下都在使用,明朝立国后许多地方承袭元制,骈文也被继承下来继续沿用。骈文有什么特点呢,从它的名称上就能看出来,如同两匹马并驾齐驱,对仗是最大的讲究。

当前,在党政机关、企事业单位中,“笔杆子”的作用愈加突出和重要,素有“战争年代枪杆子,和平年代笔杆子”的说法,这从一个侧面也说明了写好公文的重要性。

但是随着时间的推移,此种模式逐渐成为禁锢人思想的模式。八股取士走向了僵化和腐朽,我们现在看一些流传下来的八股文文章,里面内容空洞无物,全是套话废话,绕来绕去尽是一些说了等于没说的话。以至于一些皇帝都看不起八股取士的士子。

所谓1928年,国民政府的国语投票是否史实?

〖One〗、这种说法不属实:网络流传西南官话、吴语、粤语以“一票之差”败给北京话,差点当选为现代标准汉语。然而,北京话自清末以来在北京一直就是官方话,无论是中华民国还是中华人民共和国政府都从未以投票形式决定官方话。

〖Two〗、其实两个版本都是真实的。只是一个是民国1912年投票,粤语一票之差败给北京话,最终选北京话为国语;另一次是1955,中华人民共和国成立后的投票,最终北京话以一票险胜西南官话(成都话)成为普通话。所以两个都是真实的。这也是为什么台湾人和大陆人没有语言沟通困难的原因。

〖Three〗、清末已出现“普通话”一词,清廷1909年规定北京官话为“国语”,民国时期多次制定国语读音,新中国成立后1955年规定国家通用语言为普通话。国语的前身是明清官话,更早之前则称为雅言。

〖Four〗、因而,直到国民政府败退台湾,政府在全国统一国语的目标仍远未实现。 “普通话”诞生 近代的“普通话”一词,是朱文熊于1906年首次提出的,后来瞿秋白等也曾提出“普通话”的说法,并与茅盾就普通话的实际所指展开争论。经“五四”以来的白话文运动、大众语运动和国语运动,北京语音的地位得到确立并巩固下来。

〖Five〗、1955年10月15~23日,全国文字改革会议在北京举行,参加会议的代表来自全国各地及中央各单位,共207人。 为了决定哪种方言成为官方语言,即普通话,大家争执不下,最后决定投票。

怎样做好文言文题

〖One〗、文言文答题技巧及套路如下:理解文意:要通读全文,理解文章的主旨和大意。遇到难懂的句子或词语,要善于利用上下文进行推断。在理解文意的基础上,再进行深入的分析和思考。关注关键词:文言文中有很多关键词,如人名、地名、官职名等,这些词对于理解文章有很大的帮助。

〖Two〗、快速浏览题目:课外文言文阅读试题有个特点:有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容。浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。所以,接到课外文言文阅读文段,首先应该快速浏览文段后的题目。

〖Three〗、在解答文言文题目时,掌握以下答题技巧将大有裨益: 翻译技巧:翻译文言文时,需运用“增”、“删”、“留”、“变”四法。增补省略内容,删去无实质意义的虚词,保留古今通用的实词,对句式差异进行意译。

〖Four〗、快速浏览题目。课外文言文阅读试题有个特点,有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容。浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。所以首先应该快速浏览文段后的题目;仔细分析标题。一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。

〖Five〗、文言文答题技巧如下:仔细分析标题:一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。要留意并仔细分析文段的标题。因为大部分标题本身就概括了文言文的主要内容。理解题目可以帮助学生理解材料的内容,从而帮助题目答题。结合注释速读全文:文言文阅读文段,对于一些难懂的文言字词一般都会给出注释。

揭秘包青天:历史上真实的包拯

被石玉昆的《三侠五义》再创作为家喻户晓的包公戏《陈州放粮》,民间渲染加工成开封府尹、钦差大臣“包青天”奉命查赈,剧中涉及国舅们害民肥私、包公查案遭人陷害、各路百姓掩护包公、包公怒铡皇亲国戚、成功放粮赈灾等等,演义了一个青天大老爷为民除害、不畏强权且惊心动魄、扣人心弦的故事。

大宋四十年,安徽合肥诞生了一个著名的鲍家族。全家人都盼着星星和月亮,这就是后来历史上著名的包青天。

历史上真实的包拯,是天圣五年(1027年)进士,他一登第就被授予大理评事、建昌县令一职。但是他并不赴任,直到景祐四年(1037年),十年后,他才去天长县当县令。包青天时是哪位宋朝皇帝在位:宋朝包青天时代在位的皇帝是宋仁宗赵祯,宋朝第四位皇帝。

包拯这样的确有点过分了,俗话说君威难测、伴君如伴虎,要是换成其他皇帝,包拯早就死了几百回了,宋仁宗的确太仁慈了,是他成就了包拯,也就有了名传千古的“包青天”。包拯病逝后,老百姓莫不伤感,宋仁宗亲自到包家吊唁,并宣布停朝一天以示哀悼。

在我们的印象里,可能一旦提及包拯,首先就被包拯的黑脸,月亮形状胎记的额头占据了。可是,真实的包青天是否这样呢?说实在的,张龙、赵虎、王朝、马汉这四个人物,历史上根本没有一本正儿八经的史书有提到过他们。

奏对文化常识和文化常识重要性的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于文化常识重要性的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~