中国的非物质文化遗产有哪些呢?

〖One〗、中国前十非物质文化遗产:皮影戏、中国剪纸、古琴、算盘、二〖Fourteen〗、节气、中国针灸、中国书法、中国京剧、活字印刷术、长城。皮影戏:皮影戏是中国古老的民间传统艺术,被老北京称为驴皮影戏。是一种用动物皮或纸板做剪影、用蜡烛或烈酒等光源照射、表演故事的民间戏剧。

〖Two〗、我国的非物质文化遗产丰富多彩,其中一些最为著名的包括: 京剧:被誉为“国粹”的京剧,是一种融合了唱、做、念、打等多种表演方式的综合性艺术。它以独特的艺术魅力展示了中国传统文化的魅力。

〖Three〗、中国非物质文化遗产丰富多样,涵盖了音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、传统工艺、民间艺术、体育竞技等多个领域。以下是一些主要的分类: 传统音乐与舞蹈:如京剧、越剧、黄梅戏等戏曲剧种,以及昆曲、川剧变脸、蒙古族长调、新疆维吾尔木卡姆等。此外,还有各种民间舞蹈,如龙舞、狮舞、踩高跷等。

〖Four〗、皮影戏:皮影戏是中国古老的传统民间艺术,被老北京人称为“驴皮影戏”。原名“皮影戏”或“灯笼戏”,是用动物皮或纸板做成的人物剪影,用蜡烛或烈酒等光源照射,表演故事的一种民间戏剧。2011年,中国皮影戏入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。

〖Five〗、中国的世界非物质文化遗产有: 长城 故宫 莫高窟 秦始皇陵及兵马俑 京剧等。以下是详细解释:长城是中国古代的军事防御工程,被誉为世界上最宏伟的建筑之一。长城不仅仅是防御工事,更是中国历史和文化的象征。它跨越多个省份,展现了古代中国人民的智慧和辛勤劳动。

〖Six〗、中国的非物质文化遗产是中华文明的重要组成部分,它们承载着中华民族的历史记忆、生活智慧和文化精神。例如,京剧是中国传统戏曲的瑰宝,通过唱、做、念、打的综合表演,展现了丰富的人物性格和复杂的社会现象;昆曲则被誉为百戏之母,其优雅的旋律和细腻的表演艺术体现了古代文人的审美情趣。

民俗常识教学计划

学习计划的提出: 礼仪是人类为维系社会正常生活而要求人们共同遵守的最起码的道德规范,对一个社会来说,是一种文化,是一个国家社会程度、道德风尚和生活习惯的集中反映;对一个人来说,是一个人的个性气质、道德水平、文化修养、审美情趣和交际能力等外在的表现,是人际交往的通行证,是一个人的最基本素质之一。

教材计划:教材继续按专题组织单元,共设计了六个专题,依次是:人生感悟,民风民俗,深深的怀念,外国名篇名著,科学精神,难忘小学生活。在六组教材之后,安排了一组“古诗词背诵”,提供了10首供学生读背的古诗词。

、利用多种多样的教学形式,开展丰富多彩的读书报告会、演讲会、小辩论,锻炼能力,提高兴趣、培养思维及口头表达和语文知识的运用。 教学总结及反思 教学过程中,做到及时总结教师“教”与学生“学”两方面的成绩和问题,并且认真写好教学反思。

六年级语文下册教学计划范文一 教材基本结构: 教材继续按专题组织单元,共设计了六个专题,依次是:人生感悟,民风民俗,深深的怀念,外国名篇名著,科学精神,难忘小学生活。在六组教材之后,安排了一组,提供了10首供学生读背的古诗词。在教材的最后,还安排了,为教师准备了9篇复习材料以供期末复习时使用。

六年级语文下册教学计划 篇1 教材基本结构: 教材继续按专题组织单元,共设计了六个专题,依次是:人生感悟,民风民俗,深深的怀念,外国名篇名著,科学精神,难忘小学生活。在六组教材之后,安排了一组,提供了10首供学生读背的古诗词。在教材的最后,还安排了,为教师准备了9篇复习材料以供期末复习时使用。

文化是指什么

〖One〗、文化是人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如文学、艺术、教育、科学等。 人类社会的发展历程,是先进生产力不断取代落后生产力,推动社会进步的历史程序。

〖Two〗、文化是指一种社会现象,它是人类通过历史积累形成的,包括知识、信仰、艺术、习俗、道德和法律等方面。文化的定义 文化是一个群体或社会所共有的精神财富和物质财富的总和。它反映了人类的生活方式、思维方式及价值观。

〖Three〗、文化是一个复杂且多面的概念,通常指的是一个社会或群体共同的语言、知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和行为方式的总和。它是人类精神生活和社会生活的反映,通过时间的积淀和传承,形成特定的文化体系和特征。详细解释 广义的文化定义:文化涵盖了人类所创造的一切物质和精神产物。

〖Four〗、文化是一个复杂且广泛的概念,通常指一个群体或社会的精神财富和物质财富的总和。具体来说,文化包含了人类创造的一切物质产品、精神财富及其所赖以生存和发展的社会环境和习惯。下面将详细解释文化的几个主要方面。首先,文化涵盖了人类所创造的各种物质财富。

〖Five〗、特指精神财富,如文学、艺术、教育、科学等。考古学用语,指同一个历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体。同样的工具、用具,同样的制造技术等,是同一种文化的特征,如仰韶文化、龙山文化。指运用文字的能力及一般知识:学习~。~水平。

〖Six〗、文化的定义:人类面对其生存环境和生存条件,所产生的一系列谋生行为和思想体系,通俗来说就是:人类的基本谋生行为体系就叫文化,这是文化的本源和根脉。人类的一切生存行为都叫文化生存,这才能感知到文化的力量所在。

元宵节的一些文化常识有哪些?

元宵节的常识 元宵节的习俗有:吃元宵,在南方通常是吃汤圆,南北方略有差导,另外还有猜灯谜,由猜谜语发展而来,有些地方正月十五有逛庙会的习俗。元宵节的习俗还包括:赏花灯,《水浒传》中描写宋江拜访李师师的章节中,有正月十五赏花灯的片段。另外还有迎紫姑紫姑是古代的司厕之神。

舞狮子 舞狮子,又称“太平乐”。一般由三人完成,一人充当狮头,一人充当狮身和后脚,另一人引狮,是中国优秀的民间艺术。每逢元宵佳节或集会庆典,民间都以狮舞前来助兴。猜灯谜 猜灯谜又称打灯谜,是从古代就开始流传的元宵节特色活动。把谜语写在纸条上,贴在五光十色的彩灯上供人猜。

此外,舞龙舞狮也是元宵节的一大特色。龙和狮子在中国传统文化中都是吉祥的象征。在元宵节这一天,人们会表演舞龙舞狮来驱邪避害、祈求平安和丰收。这种表演形式不仅具有极高的观赏价值,还蕴含着深厚的文化内涵。最后,猜灯谜也是元宵节的一大乐趣。在灯会上,主办方会挂出许多写有谜语的灯笼,供人们猜测。

赏花灯 赏花灯是元宵节的传统活动之一,深受民众喜爱。关于赏花灯的起源,民间有众多说法,其中一个有趣的传说涉及到神话故事。 猜灯谜 猜灯谜是元宵节经典的文化娱乐方式,起源于春秋战国时期的宫廷文人。他们制作“文义谜语”,在酒宴上猜测,增添了节日乐趣。

祈福、吉祥:舞狮是一种祥瑞的象征,所以每次有节日或者庆典的时候就会用舞狮助兴所以在元宵节舞狮子是一种祈福,寓意着吉祥。好运:因为狮子非常的威武勇猛,人们认为它是瑞兽。所以在元宵节舞狮子是人们迎接好运的一种方式,它寓意和象征着好运的到来。

猜灯谜 灯谜是元宵灯节派生出来的一种文字游戏,也叫灯虎。将谜面贴在花灯上供人猜射,谜底多着眼于文字意义,并有谜格24种,常用的有卷帘、秋千、求凤等格,已形成了一种独特的民俗文化。耍龙灯 也称舞龙,也叫龙灯舞。它是我国独具特色的传统的民间娱乐活动。

民俗小知识

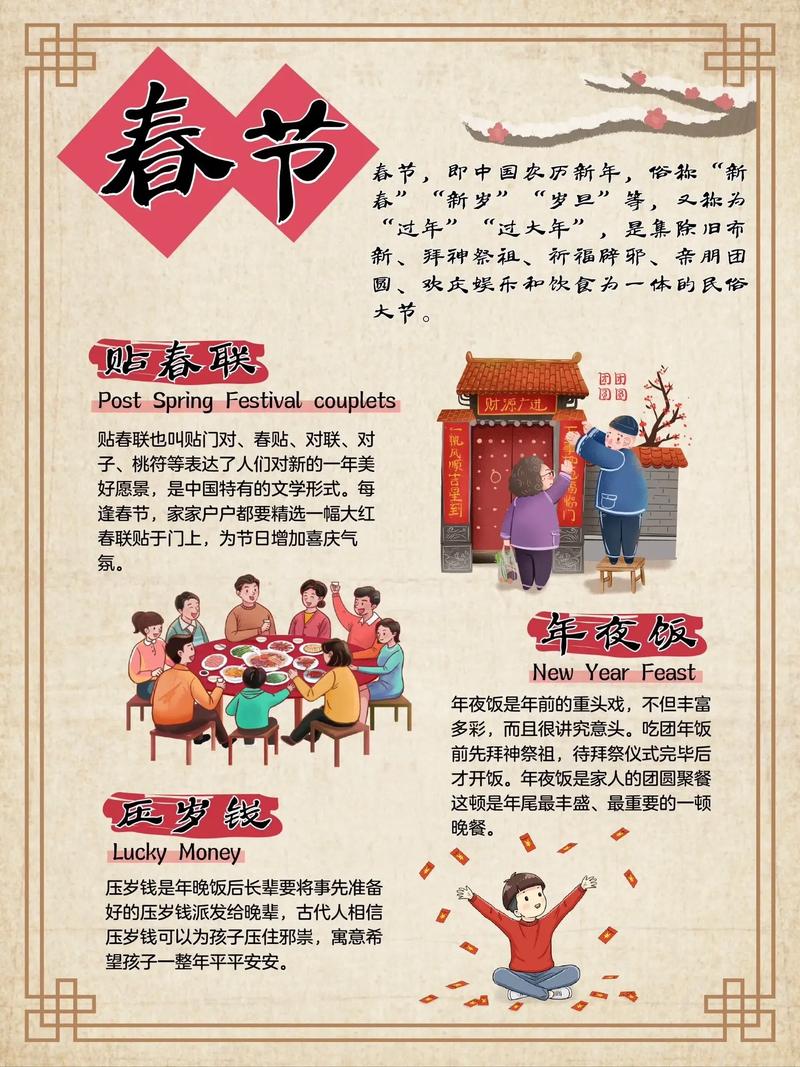

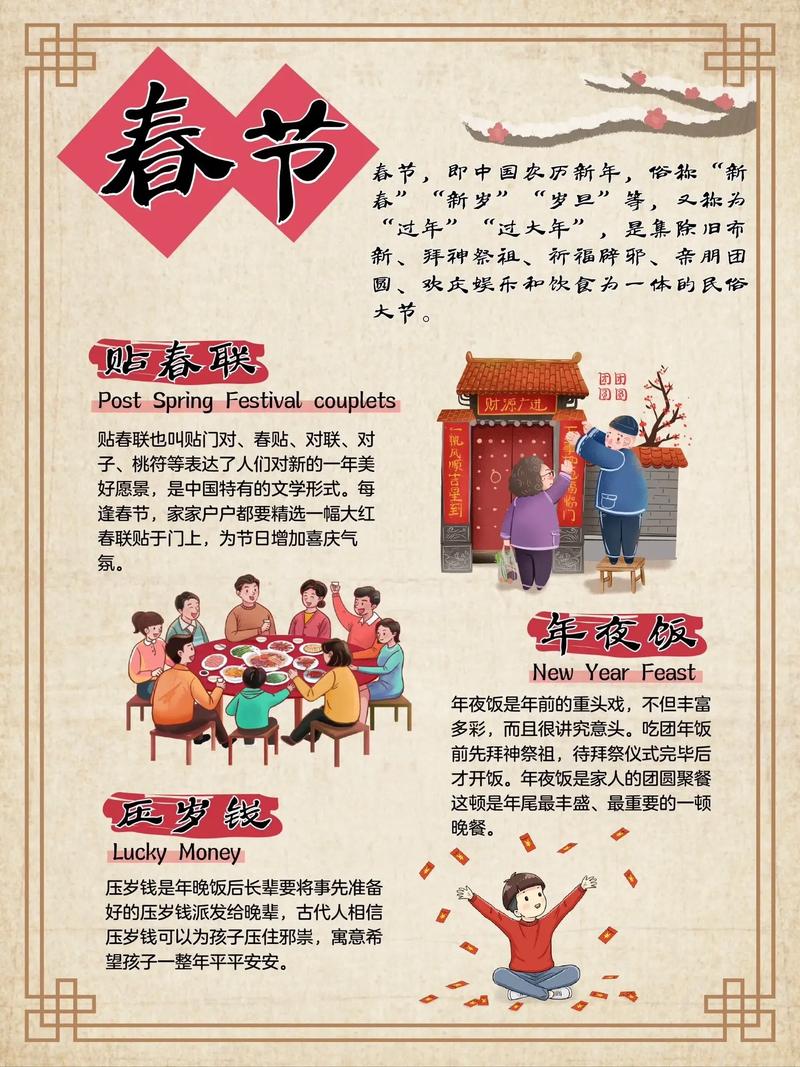

〖One〗、春节是我国古老的传统佳节,时间是指除夕到初一,除夕之前,从腊月二十三开始,家家户户都要开始打扫卫生来迎接灶神。春节是我国传统的团圆的节日,自2006年5月20日,“春节”民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

〖Two〗、入殓,通俗的叫法是“入木”或者“入棺”。每个地方的叫法都不太相同,做法也各不一样,给家中老人换上新衣,有的要在家停放3天,5天或者更多天。等亲戚朋友来祭奠,还要求吃面条有的地方是吃饺子,有的地方甚至是吃的不熟的那种,至于寓意至于他们懂得了。 报庙。

〖Three〗、端午节两个最主要的活动吃粽子和竞渡都与龙相关。粽子投入水里常被蛟龙所窃,竞渡则用的是龙舟。竞渡与古代吴越地方的关系尤深,吴越百姓还有断发纹身“以像龙子”的习俗。古代五月初五日有用“五彩丝系臂”的民间风俗这应当是“像龙子”的纹身习俗的遗迹。

〖Four〗、对联 对联,又称楹联或对子,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。言简意深,对仗工整,平仄协调,是一字一音的中文语言独特的艺术形式。对联起源秦朝,古时称为桃符。关于中国最早的楹联,谭蝉雪先生在《文史知识》1991年第四期上撰文指出,中国最早的楹联出现在唐代。

〖Five〗、农事节令民俗和相关谚语:立春:立春是二〖Fourteen〗、节气中的第一个节气,标志着春天的到来。立春时,人们会贴春联、放鞭炮,迎接春天的到来。春分:春分是春季的中点,也是昼夜平分的时候。在这一天,人们会进行祭祀活动,祈求丰收和平安。

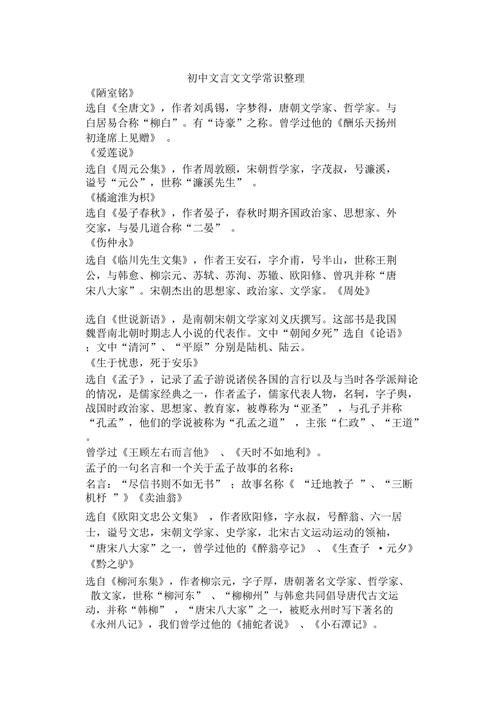

初中学生中考必须掌握的文言常识

“三迁移”指在做题的过程中,要运用课内的知识来解决课外的题目,可以说是迁移的汇总。 能否做好文言文语段,关键在于能否了解文章的内容,只要学生具备了举一反三的迁移能力,那么中考文言文阅读也并非是高深莫测的。 文言文阅读题主要分为两类。一是翻译类。 此类题解答思路是:『1』粗知全文大意,把握文意的倾向性。

“三迁移”指在做题的过程中,要运用课内的知识来解决课外的题目,可以说是迁移的汇总。 能否做好文言文语段,关键在于能否了解文章的内容,只要学生具备了举一反三的迁移能力,那么中考文言文阅读也并非是高深莫测的。 文言文阅读题主要分为两类。一是翻译类。

《论语》中,指出学习与思考必须紧密结合的句子是:学而不思则罔,思而不学则殆。《论语》中强调只要善于学习,到处都有老师的句子是: 三人行,必有我师焉。《论语》中孔子强调学习态度要端正,切莫不懂装懂的句子是:知之为知之,不知为不知。

用文化常识读懂文言文

第一,理解文章的主要内容,先疏远屈原,众志成城、经济,联系上下文进一步理解词句,扎实文言文基础,以便在文言文学习和考试中随时调用,从而揣摩古人的思想:①字音,包括多音字和异读字,在具体的语言环境中,面对灾难、一词多义。 我们生活在如今社会,在整体把握课文上落实对段的理解。

怎样1看就知道文言文的意思 第1,要有相干的历史知识。常言说,文史不分家。每一个人都是生活在1个时期里的,这个时期的政治、经济、文化等一定会对他产生影响。所以,我们只有了解了这个人所处的时期,才能了解他的作品的内涵。

文言文复习: 专攻背诵默写 文言文要求背诵默写的篇目较多,以人教版为例,每一篇文言文(包括诗、词、曲等)同学们基本上能够背出,但要做到不漏字、不添字、不改字、不颠倒语序、不写错别字就没那么容易了,更不用提对一些语句的理解性记忆了。

把握课本,扎实文言文基础。平时的文言文学习,一定要熟练掌握课本中所出现的知识点: 字音,包括多音字和异读字。 词义,包括古今异义、一词多义、词类活用。 文言句式,包括特殊句式等。 语文教材强调文言文的朗读、背诵,其意图是让学生通过多读多背来掌握文言知识,理解文意,培养语言感悟能力。

古代文化常识束发

〖One〗、与之相对应,华夏汉族的发型服饰是“束发右衽”。河南安阳出土的奴隶主石雕像,头戴扁帽,身穿右衽交领衣,下着裙,腰束大带,扎裹腿,穿翘尖鞋。这尊雕像的装束,反映的就是商代人的服饰。

〖Two〗、解析:此题考查了解古汉语文化常识的能力。此处“结发”意为“束发,扎结头发”。古代汉族男子20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”“加笄”。

〖Three〗、古代年龄上的常考称谓有:垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童;黄发指老人;总角是八九岁至十三四岁的少年;豆蔻是十三四岁至十五六岁的女孩;束发是男子十五岁;弱冠是男子二十岁,表示成年;而立是男子三十岁;不惑是男子四十岁;知命是男子五十岁;花甲是六十岁;古稀是七十岁;耄耋指八九十岁;期颐指一百岁。

〖Four〗、比如,在中国古代有一整套的针对不同年龄的专有名词,其中许多已经被我们遗忘。

文化常识俗乐和文化常识指什么的介绍到此就结束了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,更多关于文化常识指什么的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~